Volume 754 pages

2025 year

18+

История Будущего. Миры, о которых хочется мечтать

About the book

Перед вами тексты, в которых рождается будущее.

Авторы этого сборника – финалисты Международной литературной премии «История Будущего», объединяющей писателей, учёных и инженеров, создающих новые миры. Здесь фантастика, наука и человеческое воображение сплетаются в истории о том, каким может быть завтрашний день. Авторы по разному видят прогресс, время, человека и его путь, но в каждом рассказе звучит вера в то, что будущее можно придумать и построить.

Редакция напоминает, что произведения, входящие в сборник, созданы исключительно в художественных целях и не имеют цели кого-либо оскорбить. Все сказанное является оценочным суждением автора. Все персонажи вымышлены и отражают образ жизни существ, населяющих вселенные, отличные от реальной. Любое совпадение с реальностью случайно. Произведения не ставят задачи нанести кому бы то ни было вред и не являются призывом к действию.

Reviews, 12 reviews12

Конкурс «История будущего» от Росатома обещал вернуть нам веру в светлое завтра. В манифесте всё звучало трогательно и бодро: фантасты должны снова мечтать, писать о прогрессе, о науке, о человеке, который покоряет космос, а не прорабатывает вопросы про собственную депрессию.

В манифесте конкурса ярко подчеркивается ностальгия по "крылатой мечте" прошлого: фантастика должна вдохновлять на покорение космоса, невероятные открытия, обустройство Земли и других планет с помощью науки и технологий.

"Мы зовем тех, кто верит в лучшее будущее для человека и человечества. Тех, кто считает, что наука и технологии способствуют прогрессу и способны создать лучший мир", — гласит манифест.

Да и требования конкурса предельно четкие: рассказы в жанре научной фантастики с настроением технологического оптимизма. Что могло пойти не так?

Требования конкурса "История будущего" это технологический оптимизм.

Но победил рассказ «Псипатриарх» Рагима Джафарова — антиутопия о мире, где нет войн, преступлений и свободной воли. Человечество наконец-то счастливо, потому что думать и мечтать ему больше не нужно. За него всё решает некое устройство — то ли ИИ, то ли великий психотерапевт. Или вообще человечество лишь пустышка — приёмник чужого сознания из других миров через феномен квантовой запутанности.

То есть конкурс, который призывал «верить в лучшее будущее», наградил текст о том, как эту веру людям удалили хирургическим путём.

Плохо ли это с точки зрения художественной задумки? Нет, конечно. Но сам конкурс заявлял Манифест, который призывал к технологическому оптимизму, к рассказам, где наука — союзник человека, а будущее — пространство надежды и развития.

Ирония достигает своего апогея, когда представитель госкорпорации Андрей Тимонов заявляет с высокой трибуны: «Сегодня мы не просто награждаем писателей. Мы инвестируем в идеи, которые уже завтра могут изменить наш мир». Страшно подумать, в какую именно «идею» были вложены эти деньги.

Запретное будущее: Почему рассказ-победитель — тайна за семью печатями?

Прежде чем перейти к разбору, важно сделать критическое отступление. На момент написания этой статьи широкой публике рассказы победителей и финалистов не доступны. Более того, во время церемонии награждения ознакомиться с ними также было невозможно, чтобы на фуршете или в кулуарах задать вопросы организаторам. Финалисты получили печатные сборники лишь после того, как все награды были вручены. Мы вынуждены анализировать произведение, которое организаторы удостоили высшей награды, но при этом упорно скрывают от тех, ради кого этот конкурс, казалось бы, затевался. Хотя ещё во время самой церемонии награждения предлагали читать цифровой сборник, выводили на экран qr-код со ссылкой, где нас встречала надпись "Скоро в продаже".

Возникает вопрос: а не потому ли медлят с публикацией работ, что стыдно показать широкой аудитории вопиющее несоответствие победителя громкому манифесту? И пока ещё пыль не осела, то неравнодушные люди смогут направить свои вопросы в нужные инстанции?

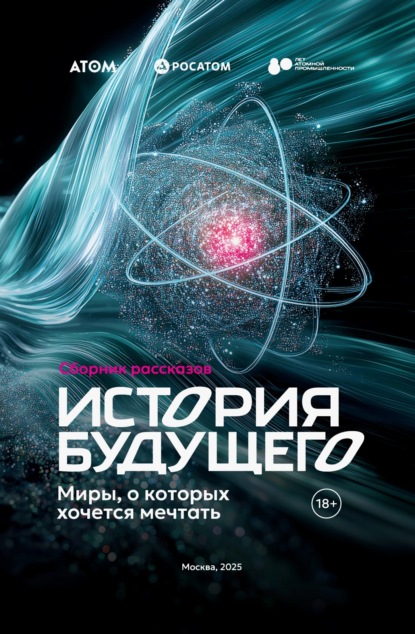

Печатный Сборник рассказов от конкурса Росатома "История Будущего" с припиской "Миры, о которых хочется мечтать".

Мир, о котором страшно мечтать

Итак, вот мир, который жюри признало лучшим. Рассказ «Псипатриарх» рисует будущее XXII века, где на Земле нет войн, болезней и старения. Казалось бы, идеал достигнут. Однако это благоденствие — иллюзия, купленная ценой свободы воли. Обществом управляет ИИ-психолог, который рекомендует, работать ли человеку и чем именно заниматься. Люди погружены в бесконечный личностный рост и проработку травм. Технологии не развиваются, существуя на старых заделах. Выясняется, что человечество не может покинуть Землю, будучи биологическими «приемниками» чужих мыслей с другой планеты через квантовую запутанность. Кульминация — протеже главного героя становится Псипатриархом и захватывает контроль над устройством, управляющим этой квантовой связью, тем самым получает возможность насильно делать людей счастливыми, окончательно лишая их выбора. Но и сам Псипатриарх лишь марионетка всё того же ИИ, который делает людей счастливыми против их воли.

Если это и есть «оптимизм», то он весьма специфический — оптимизм психотерапии, а не здорового человека.

Здесь уместно задаться вопросом: почему жюри, призывавшее мечтать о будущем, где человек покоряет звёзды, выбрало текст о будущем, где человек отдан под опеку цифрового пастыря? Манифест конкурса обещал торжество гуманизма, науки и созидательной мечты. «Псипатриарх» же демонстрирует мир стагнации, где технологии служат не прогрессу, а умиротворённому рабству. Это не «история будущего», а прощание с будущим как таковым.

Как жюри не заметило антиутопию?

С первых страниц автор не скрывает, что он создаёт образы Москвы XXII века, как города под тоталитарным контролем. В рассказе "Псипатриарх" используется классический антиутопический прием: систематическое сокрытие дат и искажение восприятия времени населением. Этот прием напрямую перекликается с методами тоталитарного контроля, описанными Джорджем Оруэллом в романе "1984".

В мире рассказа манипуляция временем представлена как забота о психологическом благополучии:

"Указ министерства о снижении стресса распространялся даже на личные календари";

"ИИ капитально заглох — нарушил указание министерства не называть никаких дат, чтобы снизить стрессовую нагрузку на население.";

"Чтобы добраться до текущей даты, нужно было закопаться в какие-то неведомые дебри...".

Параллели между "Псипатриархом" и "1984" не случайны. Сокрытие дат и манипуляция временем — это только один из классических инструментом тоталитарного контроля, детально описанный Оруэллом и узнаваемый всеми читателями антиутопической литературы. Ещё один инструмент главный герой рассказа формулирует прямо: "Новояз, все такое неясное, обтекаемое, травмирующее" — это сознательная отсылка к оруэлловскому концепту.

Да, "1984" — это жесткая антиутопия: насилие, пытки, явное подавление. Зло очевидно.

А "Псипатриарх" — это мягкая антиутопия: контроль через заботу, счастье через манипуляцию, подавление через "исцеление". Зло завуалировано. Какая страшнее?

Финальный диалог рассказа поднимает этот вопрос:

— Посмотри вокруг. В конце концов... мы ведь стали лучше. Больше не будет страха, ненависти, боли.

— Дима, это конец. Неужели не понимаешь? Мы становимся лучше, да и вообще меняемся, только тогда, когда оставаться прежними невыносимо больно.

Оруэлловский режим сохраняет боль и страдание. Режим Псипатриарха их устраняет — но вместе с ними устраняет и человечность. В этом аспекте "Псипатриарх" ближе к антиутопии Олдоса Хаксли, где контроль достигается через удовольствие (сому), а не через боль. Но сохраняет оруэлловский элемент манипуляции информацией и временем.

Требовали 22 век, а получили как всегда

Помимо жанровых и тематических требований, конкурс "История Будущего" устанавливал конкретные хронологические рамки для произведений:

События должны происходить в XXII веке (22 век) — то есть в период с 2101 по 2200 годы.

И жюри даже не заметили, что события рассказа "Псипатриах" происходят в XXI веке! В тексте рассказа содержится прямое указание на дату действия:

Дмитрий Кошелев (будущий Псипотриарх) родился в 2045 году: "Молодой человек по имени Дмитрий. Аж 2045 года рождения", а к концу произведения мы его видим таким: "Молодой человек тридцати одного года".

Следовательно, действие рассказа происходит в 2076 году. Это точно 22 век? Это не интерпретация, не вопрос художественного прочтения. Это прямое несоответствие заявленным техническим требованиям конкурса.

Аналогия: если конкурс требует рассказ объемом "не более 20 тысяч знаков", а победитель предоставил 50 тысяч — это нарушение правил, независимо от качества текста.

Можно предположить, что жюри расширительно истолковало "22 век" как "приблизительно 22 век" или "рубеж веков". Но тогда возникает вопрос: зачем вообще устанавливать конкретные требования, если они не будут соблюдаться?Возможно, жюри сочло произведение настолько сильным, что решило закрыть глаза на формальное несоответствие. Это поднимает вопрос о равенстве конкурсантов: были ли отклонены другие работы за несоблюдение формальных требований?

Коррупция и куммоство в космической программе

Отдельного разбора заслуживает сюжетная линия, которая напрямую сатирически бьет по современной действительности. В мире «Псипатриарха» космическая программа не просто провалилась из-за технологических барьеров. Она была похоронена человеческим фактором — коррупцией и кумовством.

В рассказе директор компании, организующей космическую экспедицию, назначает ее руководителем свою собственную дочь, которой «нет дела до космоса и науки». Эта не просто частная деталь; это символ. Символ системы, в которой важнейшие для выживания человечества проекты отдаются на откуп не компетентным специалистам, а блату и родственным связям. Это диагноз обществу, где личные интересы и клановость ставятся выше общего блага и научного прогресса.

— Андрей Николаевич нас обманул. Оказывается, у корабля были проблемы с экранированием. — он махнул рукой, вызывая в центре кабинета голограмму. — Вот спецификации и патенты. Там должно было применяться какое-то уникальное решение. Новая разработка, аналогов нет.

— Экранирование разрабатывала сторонняя компания. Результат работы принимали люди, которых очень просили подписать все не глядя.

И здесь возникает провокационный вопрос: Не является ли награждение такого сюжета завуалированной уколом в сторону другой космической корпорации? В последние годы госкорпорация не раз сталкивалась с обвинениями в неэффективности, скандалах и «кадрах по блату». И вот конкурс, проводимой госкорпорацией — Росатомом — награждает рассказ, где космическая отрасль показана как прогнившая, коррумпированная структура, обрекающая человечество на стагнацию. Совпадение? Или тонкий намек и попытка в конкурсной работе обозначить «чужую» больную тему, представив атомщиков в контрасте — как авангард технологического оптимизма?

После коррупционного скандала и открытия, что люди не могут существовать за пределами магнитосферы:

"Величайший энтузиазм стал угасать. Бесконечное финансирование закончилось. Все сошлись на том, что в космос летать нельзя — и все."

Манифест vs. Реальность: как победитель похоронил все тезисы

1. "Крылатая мечта"? Нет — тюрьма разума под видом заботы

Манифест: "Фантастика должна быть литературой крылатой мечты... мирах, в которых хотелось жить, творить и работать."

Реальность в рассказе:

ИИ регулирует жизнь каждого москвича, стирает историю, навязывает работу, манеру поведения и устройство быта.

"Вам пора возвращаться на работу... Дело не в деньгах. Вам нужно работать." (стр. 23)

Люди — пациенты в психиатрической клинике планетарного масштаба. Доминирует культура избегания конфликтов до степени инфантилизации. И полная стагнация амбиций:

"Все замерло! ... Люди в стажерах по тридцать лет ходят".

2. Технологический оптимизм? Нет — регресс и деградация

Манифест: "Наука и технологии способствуют прогрессу и способны создать лучший мир."

Реальность:

Все достижения — наследие прошлого. Новых открытий нет.

Космос недоступен: за геосферой Земли человек теряет разум.

"Все вокруг — наша работа! Они не создали ничего. И космос им на фиг не нужен! А мы им грезили!"

Космонавты — опытные специалисты, кандидаты наук — превращаются в обезьян. Это не "покорение пространства" — это унижение человечества.

Ключевое открытие рассказа заключается в том, что человеческое сознание не является автономным. Люди — лишь "приемники" чужих мыслей через квантовую запутанность частиц:

"Мы просто... Не знаю даже. Чего мы? ... Мы просто... ментальные тени, что ли? Отражения на чьих-то мысленных волнах..."

3. Финал: "Счастье" против воли = антиутопия в чистом виде

Манифест: "Фантастика может вернуть людям способность мечтать."

Реальность:

"Псипатриарх" захватывает контроль над квантовой запутанностью.

Делает людей "счастливыми" против их воли.

Но на деле — ИИ-психолог правит всем.

Это не мечта. Это "Мы" Замятина + "Матрица" + "1984", но без сопротивления. Человечество не хозяин своего будущего — оно марионетка ИИ и чужих сигналов.

Мечта, которую отменили

Конкурс «История Будущего» должен был стать маяком. Он обещал вернуть фантастике веру в прогресс. Вместо этого он наградил и возвеличил произведение, которое выступило с панегириком тоталитаризму, стагнации и утрате свободы.

Награждая «Псипатриарха», жюри вынесло приговор собственным идеалам. Получилось, что Росатом нашел свой «образ будущего»: это мир без космоса, без развития, без свободы.

Фраза Андрея Тимонова об «инвестициях в идеи» теперь звучит зловеще. Получается, госкорпорация считает перспективной идею управления сознанием и отказа от космической экспансии? Пока работы победителей скрыты от общественности, этот конкурс будет оставаться не «Историей Будущего», а историей громкого и дорогостоящего провала, похоронившего заявленную мечту в декорациях мрачной антиутопии, которую даже стыдно показать людям.

Но, по крайней мере, теперь мы точно знаем, каким видится будущее в глазах жюри:

мир без конфликтов, без ошибок, без сомнений — и, желательно, без тех, кто всё это заметит.

Увы, мы заметили.

И вот наконец-то появилась возможность ознакомиться с текстами финалистов премии. Наибольший интерес вызвал рассказ «Псипатриарх». Ведь первое место во взрослой номинации — это главный рассказ конкурса. Его главный итог и лицо. Он воплощает в себе всё то, что хотели от конкурса его организаторы. Он их образец будущего, к которому призывают стремиться. И, к сожалению, такая, без преувеличения, великая корпорация как Росатом, отдала свою репутацию (наняв организаторов) в руки попользоваться товарищам с очень спецефичным видением светлого будущего России. И отговорки вроде мы не организаторы, мы только "рядом стояли" не работают. Т.к. конкурс пиарился как проект Росатома и от лица Росатома. Именно авторитет госкорпорации и замечательный манифест привлёк множество писателей. Если кратко - я разочарован прочитав рассказ победителя.

Манифест конкурса чудесен и вдохновляющ, провозглашает фантастику, которая верит в лучшее будущее, видит в науке и технологиях инструмент прогресса, вдохновляет на мечты о покорении космоса и великих открытиях и, главное, показывает человека как творца и исследователя.

Рассказ «Псипатриарх» является прямой антитезой этому манифесту. Он концептуально и идейно противоположен духу и букве предложенного манифеста. Он сознательно и мастерски рисует мир, в котором все принципы манифеста отвергнуты или извращены.

1) Будущее: Изображено как мрачная антиутопия, где человечество отказалось от внешней экспансии в пользу интровертного самокопания и тотального психологического контроля.

2) Наука и технологии: Используются не для прогресса и покорения космоса, а для создания системы подавления (ИИ-психолог), манипуляции сознанием и поддержания искусственного "счастья".

3) Космос: Показан как недостижимая и враждебная среда, а стремление к нему считается бессмысленным и опасным. Главный космический проект заканчивается катастрофой, которая лишь укрепляет общество в его интровертности.

4) Человек: Не творец, а, согласно ключевой теории рассказа, "приёмник" чужого сознания, "ментальный паразит". Личность оказывается хрупкой, манипулируемой и не имеющей самостоятельной ценности.

5) Мечта: Подменена идеей избавления от страданий любой ценой, даже ценой потери свободы воли, сложности личности и самого смысла человеческого существования.

В самом рассказе собраны все самые тёмные стороны современного общества:

Он обесценивает человеческую жизнь и личность, в нём описывается создание самой настоящей религиозной секты, главным посылом транслируется отказ от экспансии, показан циничный отказ от справедливости, декларируется что поиск крайнего при аварии важнее выяснения причин, доведение до суицида с использованием психологического давления, имитация шоу вместо полезной деятельности, крайне токсичное «поведение начальника» к окружающим, коррупция, кумовство перехват управления чужой компанией через шантаж, романтизация курения и алкоголя.

Ниже расписано всё по пунктам с отсылками к тексту (СПОЙЛЕРЫ) что бы не быть голословным, плюс более мелкие на общем фоне логические и смысловые косяки вроде очень оригинального и креативного названия для космической компании: «Космос У»

1. Обесценивание человеческой жизни и личности

Теория, что человеческое сознание — всего лишь «приемник», улавливающий сигналы инопланетного разума, радикально обесценивает человеческий опыт. Люди оказываются не творцами своей судьбы, а «пустыми оболочками» или «ментальными паразитами», живущими чужими мыслями. Это подрывает саму идею человеческой уникальности, смысла жизни и моральной ответственности, что является очень мрачным и спорным заключением.

2. Главный герой — искусственно созданная личность

Шокирующее открытие, что сам Виктор, скорее всего, был «собран» ИИ-психологом с помощью экспериментальной установки для манипуляции сознанием, полностью меняет восприятие всего сюжета и показывает что один из главных героев всего лишь кукла без собственной воли.

3. Создание религиозной секты вокруг главного героя

Превращение психологии в государственную религию во главе с «пси-патриархом» Димой показывается, как стремление к «счастью» и «избавлению от страданий». Это явно приводит к новой форме тоталитаризма, где инакомыслие приравнивается к ментальному нездоровью, а «неправильные» личности редактируются.

4. Отсутствие стремления к космосу и прогрессу в целом как главный посыл

Это главная идеологическая линия рассказа. Общество будущего, описанное в книге, полностью интровертно и сосредоточено на «самокопании». Космос, как великая цель, никому не интересен. Провал миссии лишь укрепляет это мнение, что является яркой критикой отказа от больших внешних целей в пользу комфортного самосозерцания.

5. Циничный отказ от справедливости в пользу «снижения стресса»

Этот пункт ярко характеризует философию государства. Заявление Виктора о том, что его ведомство «не интересует справедливость», а лишь «снижение социального напряжения», является ключевым для понимания мира. Это прямое указание на то, что системной ценностью является не истина или правосудие, а поддержание искусственного спокойствия и стабильности любой ценой, даже ценой морального компромисса.

6. Отказ от поиска научной причины в пользу поиска «крайнего»

Изначальная постановка задачи Виктору — найти не причину загадочного «марсианского феномена» (массового изменения сознания), а «лицо или группу лиц, несущих ответственность». Вместо изучения фундаментального открытия о природе сознания система нацелена на быстрое наказание «виновного» для успокоения общественности, что подчеркивает неприятие научного подхода этим обществом.

7. Доведение до самоубийства как следствие системы и личного отчаяния

Гендиректор корпорации «Космос У» Андрей Николаевич, будучи прижат к стене разоблачением в коррупции и понимая полный провал своего дела — как инженерного (неисправное экранирование), так и экзистенциального (крах мечты о космосе и отчуждение от дочери), осознанно идет на самоубийство, маскируя его под эксперимент. Этот поступок является прямым следствием давления системы, требующей найти «виновного», и его собственного осознания, что он проиграл битву за будущее, ради которого жил.

8. Создание «шоу» вместо реального расследования. Важнее казаться, а не быть

Директива Виктора о создании «увлекательного шоу» из отчетов, чтобы отвлечь публику и начальство, хоть является метафорой для современной медиасферы. Она показывает, как серьезные научные и социальные вопросы подменяются развлекательным контентом, а управление восприятием становится важнее поиска истины. То есть по сути продвигается нарратив что не важна суть исследований, гораздо важнее пиар и подача.

9. Токсичное поведение «начальника»

Виктор постоянно демонстрирует модели токсичного руководства: он хамит, унижает подчиненного (Диму), манипулирует, нарушает этические нормы. Хотя это часть его характера как «динозавра из прошлого», подобное поведение часто остается без конструктивной критики внутри сюжета и может иногда восприниматься как оправдываемое его «решительностью».

10. Коррупция, кумовство и рейдерский захват компании.

Обнаружение того, что контракт на жизненно важное экранирование был отдан компании дочери гендиректора («кумовство») является ключевым знанием и источником шантажа для перехвата управлением корпорацией. Хотя это реалистично, в контексте футуристического общества с всевидящим ИИ такая примитивная схема выглядит анахронизмом.

11. Романтизация курения в «бессмертном» обществе

Диалог о курении, где глава компании утверждает, что в эпоху заменяемых органов «самое время попробовать», а Виктор парирует, что исчезла сама суть риска и протеста, описывает что раньше курение было как бунтарский манифест обществу, которого сейчас нет. Подача воспринимается как оправдание или романтизация вредной привычки, поскольку аргументы «за» звучат соблазнительно, а контраргументы Виктора скорее циничны, чем моральны.

12. Сравнение ассистента с домашним животным

Шутка Виктора, где он называет Диму «рептилией» и «домашним питомцем», даже в ироничном ключе, характеризует его как токсичного и высокомерного начальника. Это демонстрирует глубокое неуважение к коллеге и иерархические, почти феодальные отношения, которые он выстраивает.

13. Алкоголь во время рабочего расследования

Сцена, в которой руководитель корпорации и глава следственной группы распивают алкоголь в рабочем кабинете в разгар напряженного расследования, ощущается непрофессионализм. С натяжкой это выглядит как дань детективному клише, где главный следователь пьёт, курит, хамит. Создавая образ «сильной» личности.

14. Массовый наем бесполезного персонала

Решение нанять 40 человек, не связанных с тематикой расследования, для создания пиар-отдела — это показывает приоритет имитации бурной деятельности (создание отчетов, коммюнике) над самой самой полезной деятельностью, да и ресурсы тратятся неэффективно.

15. Легкость проникновения в штаб-квартиру корпорации

Проход Виктора через несколько уровней безопасности в штаб-квартиру стратегически важной космической корпорации лишь благодаря «непроницаемой мине», а после только по самодельному удостоверению кажется крайне неправдоподобным. В ультра-безопасном и контролируемом обществе, описанном в рассказе, такая уязвимость ключевых объектов выглядит как серьезный пробел в построении мира.

16. Безосновательное согласие на встречу после отказа секретарши

Сцена, в которой совет директоров крупной корпорации после категоричного отказа секретаря почти мгновенно соглашается на встречу с незваными гостями, выглядит слабо мотивированной с точки зрения деловой логики. По тексту вообще никак не показан процесс «уговоров» да и собственно Виктор организует встречу не прерывая диалога с ассистентом. В их диалоге сначала следует фраза Виктора что у следователей есть доступ к личному психологу гендиректора и после этого мгновенное согласие на встречу которое фиксирует ассистент.

17. Анахронизм: печать «ксив» на 3D-принтере

Использование устаревшего жаргонного слова «ксивы» (удостоверения) в высокотехнологичном будущем ещё можно связать с личностью Виктора. Однако идея, что внушительные, официальные удостоверение государственного ведомства можно быстро и качественно напечатать на домашнем 3D-принтере используя вольное оформление, выглядит неестественно и нелогично в цифровом футуристическим мире. В итоге «ксивы» представлены как «красивые» подделки.

18. Нет вообще никого пояснения источника ключевой технологии

В тексте нет прямого и логичного объяснения, каким образом Виктор — финансовый аудитор на пенсии, назначенный следаком по делу о космическом инциденте, — вдруг получил управление над сверхсекретным и революционным научным проектом в МИФИ.

19. Использование непонятных аббревиатур

Введение аббревиатуры «АФГ» без ее предварительного объяснения в основном тексте дезориентирует читателя. Пояснение даётся тут же, но оно неполное только что К заменили на Glasses/Gear («когда-то АФК, теперь АФГ»). Это создает дополнительную когнитивную нагрузку и нарушает поток чтения.

20. Клишированный термин «гигавысотки»

Слово «гигавысотки» — это стандартный, почти клишированный термин из научной фантастики для обозначения сверхвысоких зданий. Его использование без дополнительного визуального или концептуального раскрытия делает мир менее уникальным и оригинальным, создавая ощущение «как у всех» в антиутопиях.

21. Неоригинальное название корпорации «Космос У»

Название частной космической корпорации «Космос У» выглядит нарочито простым и нефутуристичным для высокотехнологичного мира рассказа. Это выглядит как указание на то, что космическая отрасль в этом мире стала рутинной, бюрократической сферой, лишенной былого романтизма и пафоса.

22. Резкие склейки и отсутствие экспозиции при смене сцен

Структура повествования, построенная на частых резких перебивках между сценами расследования и заседания комиссии, затрудняет восприятие. Иногда вообще заканчивается диалог в одном месте и без экспозиции начинается другой в ином времени и пространстве.

P.S. Поставил +1 балл за выдающееся создание мрачного и антиутопичного мира. Более мрачного и безысходного сходу и не вспомнить.

Прочитала первый рассказ и осталась в лёгком недоумении.

Обещали научную фантастику, а где?

Основной фандоп: земные частицы квантово запутаны с частицами другой планеты. И сознания людей - всего лишь отражение сознаний тех, кто живёт на той планете. А так-то мы обезьяны. И личность в каждого транслируется через частицы, которые крутятся в магнитосфере.

Стоп. Где радиационные пояса Земли - и где бегающие по поверхности обезьяны? Почему эти запутанные частицы, пролетев весь космос, так удачно распределились между двумя крохотными обитаемыми планетами? Какова вероятность этого?

Извините, но здесь магия, а не наука.

И если в каждого человека, словно в марионетку, рандомно заселяется сознание какого-то инопланетянина и повторяет за ним движения - как люди смогли что-то совершить и построить? Они бы хаотично прыгали, хватали нечто невидимое, не понимая окружающего. Идея сырая.

Дополнительный фандоп: солнечный ветер «сдувает» земную магнитосферу, она вытягивается в длинный хвост и защищает поверхность Луны от излучения. Именно в этом хвосте и работали американские астронавты, высаживавшиеся на Луну. На самом деле, они не покидали земной магнитосферы.

Вероятно, автор читал об этом статью и не понял её.

Когда планета находится между Солнцем и Луной, наш естественный спутник попадает в хвост магнитосферы Земли, и солнечная радиация минует лунную поверхность. Это случается во время полнолуния и длится примерно четверть земных суток. Потом Луна выходит из «тени» и снова подставляется под облучение.

Но исполнители Миссии «Аполлон-17» провели на Луне 74 часа, намного больше четверти суток - значит, защищены «хвостом» не были. Или, по мнению автора, небесные тела стоят на месте?

Снова псевдонаучное что-то.

Стиль изложения неровный, рваный. Если в начале ещё есть какие-то попытки дать картинку, то дальше часто идёт сплошной диалог без пояснений, не поймёшь, кто говорит. Много канцелярита, читать тяжело. Повествование постоянно обрывается, скачет: отрывок в полстраницы - и уже диалог про другое и в другом времени.

Неприятно удивило, что «Псипатриарх» нарушает действующее законодательство: герои употребляют алкоголь, смакуют его и не осуждают это.

Пойду другие рассказы просмотрю, вдруг они лучше, чем лидер.

Октавия Колотилина, про частицы. Автор себе подстелил солому, что, возможно, да и нет никаких частиц, которые по квантовой связи влияют на людей. А это лишь уловка ИИ-психолога, чтобы получить контроль над суперкомпьютерами.

Мдааа, творчество победителей заставляет желать лучшего… в первом же «лучшем» рассказе: «ниточка из слюней», других эпитетов не нашлось? Какое слабое описание будущего и его представление, словно ко всему прилепили слово ИИ и указали 3155 год и этого достаточно. А посудомойки и прочий шлак типо до сих пор пользуется спросом..ну серьезно.. как же проработка деталей? Положительное влияние технологий на будущее..

Там есть работы куда более сильные и креативные, которые уже авторы-участники выложили: «Путешествие бьютикейт», «Межгалактический скачок», «Звезды не гаснут» и еще с десяток наберется…

Все, кто высказался здесь, сказали про много правильных нюансов. Лично меня позабавило то, что в описании конкурса они вроде писали, как хотят видеть положительное влияние и самого росатома на будущее. Или я ошибаюсь? Но если нет, у пси получается космос у - коррупционно-пьющая, прогнившая система с некомпетентынми сотрулниками. Я невольно провожу ассоциативный ряд с росатомом. Не странно ли это, в плане репутационных рисков. Как они сами могли такое выбрать?.. автора то я понял, с его вшитой интерпритацией всеми нами известной цитаты « если я проснусь через сто лет и меня спросят сейчас, что происходит в России, я отвечу….»

но как жюри и люди представляющие интересы компании Росатом это упустили..