Read the book: «Дикая девочка. Записки Неда Джайлса, 1932»

© 2006 by Jim Fergus

© ИД «Городец», 2021

© А. Голосовская, перевод, 2021

– Я люблю три вещи, – говорю я тогда. – Я люблю тот любовный сон, который я раз видел, люблю тебя и вот этот кусок земли.

– А что ты больше всего любишь?

– Сон.

Кнут Гамсун. Пан

Если способы видения в разных сообществах конфликтуют, потому что являются следствием принципиально разных интерпретаций тех или иных житейских ситуаций, могут ли эти сообщества понять друг друга? Может ли одна культура в присущих ей выражениях сказать что-либо о другой культуре, не впадая во враждебное присваивание, не выражая саму себя или утверждая «инакость» иной? <…> Сможем ли мы когда-нибудь покинуть свои провинциальные островки и плавать между мирами?

Пол Б. Армстронг. Игра и культурные различия (Kenyon Review 13. Winter 1991)

До десятилетнего возраста я и не подозревал, что люди умирают не только насильственной смертью.

Джеймс Кайвакла. Горячие источники апачей (In the Days of Victorio. Eve Ball)

Пролог

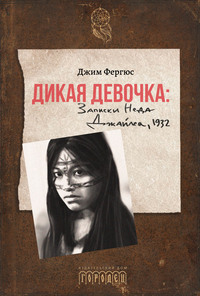

Осенью 1999 года в Галерее изящных искусств на манхэттенском Сохо1 проходила маленькая ретроспективная выставка не слишком известного фотографа из Нью-Мексико Неда Джайлса, посвященная временам Депрессии 2. В то время галерею считали достаточно влиятельной, и поэтому выставка вызвала недолгий всплеск интереса к работам Джайлса. В центральной прессе появилось несколько рецензий, ряд работ по достаточно дорогой цене приобрели влиятельные коллекционеры.

Нед Джайлс никогда не был так популярен, как другие фотографы времен Депрессии, например Доротея Ланж или Уолкер Эванс, чьи жутковатые снимки тех тяжелых времен считаются значимой частью американского культурного контекста. И хотя работы Джайлса с технической и художественной точек зрения немногим им уступали, артистический мир игнорировал их; это пренебрежение во многом объяснялось тем, что большинство ранних работ Джайлса были сняты в индейских резервациях юга страны. Ни этот регион, ни эти сюжеты особо не интересовали американскую публику тех лет, а еще меньше – нью-йоркское художественное сообщество, предпочитавшее не замечать плачевное состояние, в котором оказались современные коренные американцы, но зато сполна воздавшее дань сентиментальным и далеким от реальности представлениям об их прошлом. Один из критиков, не сумев сдержаться, даже написал, что фотографиям Неда Джайлса недостает «пышности, романтизма, а иногда и таинственности, присущих фотографиям коренных американцев, выполненным Эдвардом С. Кертисом». А между тем Нед Джайлс начал снимать на добрых десять лет позже, чем Кертис завершил свою монументальную индейскую серию, и никогда не стремился запечатлеть исчезающую жизнь индейцев по той простой причине, что к его времени она уже исчезла.

К 1999 году Неду Джайлсу было слегка за семьдесят, дважды разведенный и не слишком здоровый, он жил на социальное пособие в Альбукерке, штат Нью-Мексико. И хотя обычно принципиально избегал Нью-Йорка, приехать на свою первую персональную выставку согласился, потому что галерея прислала ему бесплатный авиабилет и оплатила гостиницу. К тому же, несмотря на совсем небольшой опыт общения с «артистическим миром», длительная работа фотожурналиста подсказывала ему, что получить свою долю выручки, причем, бог даст, наличными, ему будет легче, находясь, так сказать, на сцене.

Но хотя деньги были очень нужны, тот факт, что его вдруг согрели лучи славы, не только был глубоко безразличен Неду Джайлсу, но даже слегка раздражал. После окончания Великой депрессии он вел скромную жизнь газетного и журнального фотографа, по случаю выступал как внештатный корреспондент на радио, успев поработать в нескольких городах в разных частях страны. В годы Второй мировой он фронтовым фотокорреспондентом «Ассошиэйтед Пресс» прошел вместе с американскими войсками по всей Франции. Его снимок семейного завтрака в нормандской деревушке – вся семья с веселыми лицами сидит у себя дома за столом, щедро уставленным блюдами с мясом, сырами и бутылями вина, вот только стены дома разрушены бомбой – номинировали на Пулитцеровскую премию. Джайлсу тогда премии не дали, ее получил Роберт Капа.

После войны Джайлс вернулся на Юго-Запад и снова в течение нескольких десятилетий работал в газете. И поскольку он упорно отказывался перебираться в Нью-Йорк, Лос-Анджелес или любой другой крупный город, его постепенно забыли. Теперь же слава его вовсе не интересовала, и он сожалел лишь о том, что денег у него не было и тридцать, и сорок, и пятьдесят лет назад, когда он мог получить от них хоть какое-то удовольствие.

Помимо образцов его ранних работ, сделанных в резервациях, на выставке была представлена серия фотографий диких индейцев-апачей, снятых в начале 1930-х годов в Мексике, в горах Сьерра-Мадре. Их показывали широкой публике впервые, да и вообще никто не знал об их существовании, и именно из-за них возник тот самый всплеск интереса к творчеству Джайлса. Среди них была фотография совсем юной индейской девушки, содержавшейся в тюрьме крохотного городка Бависпе, что в мексиканском штате Сонора. Снимок под названием «La Niña Bronca, 1932» 3 поражал воображение не только ужасом, но и какой-то выбивающей из колеи иронией: девочка, свернувшись в позе зародыша в утробе матери, лежала на полу в мрачной утробе каземата мексиканской тюрьмы; тени от железных потолочных балок полосатой арестантской робой покрывали ее обнаженное тело.

И вот Нед Джайлс на своей первой персональной выставке в нью-йоркской Галерее изящных искусств остановился, разглядывая эту самую фотографию. Сегодня, 24 октября 1999 года, Джайлс, потягивая дрянное белое вино из пластиковой чашки, смотрел на фотографию и вспоминал этот эпизод своей жизни так ярко, словно все случилось вчера. Он помнил, как тем утром, более полувека назад, устанавливал камеру на штатив, как направлял на несчастное создание искусственный свет газового генератора, помнил и саму девчонку, скрюченную, умирающую от голода на каменном полу. Он помнил запах этого места – смесь человеческих нечистот с вонью от газового генератора как будто снова щекотала его ноздри; так случалось всякий раз, когда он рассматривал снимок. Он помнил гудение генератора, которое старался выкинуть из головы, пока работал, – у же тогда, хотя ему исполнилось всего семнадцать, он был спокойным, бесстрастным профессионалом. Он помнил, как навел фокус своего «Дирдорфа 8 × 10», помнил, что использовал цейссовские линзы с фокусным расстоянием 4,5. Он помнил, что снял два кадра, затем изменил наклон штатива, перенастроил фокус, переставил свет и отснял еще три. Помнил, как, закончив работу, шагнул из камеры наружу, помнил, как его переполняли самый непритворный стыд и ощущение, что его жизнь никогда уже не будет прежней.

– Догадываюсь, вы и есть автор фотографии, – доверительно проговорил мужской голос возле его локтя.

Джайлс еще глотнул вина, мечтая только о том, чтобы побыстрее разделаться со всеми этими галерейными делами, всеми этими людьми и вернуться в бар своего отеля, чтобы уже в одиночку как следует выпить. Здоровье вынудило его бросить пить несколько лет назад, однако недавно он пришел к выводу, что ни черта тут нет разницы; он уже старый, и в любом случае жить ему недолго.

– Что же заставляет вас догадываться? – с просил он мужчину.

Мужчина улыбнулся с какой-то фальшивой фамильярностью:

– Ваш костюм самый немодный из всех, что я видел за последние тридцать лет, – шепнул он. – Только художник рискнет показаться на людях в таком виде.

Джайлс опустил глаза на свои изрядно помятые и поношенные брюки – от старости они лоснились на коленях. И утвердительно кивнул. Он знал, что выглядит как старый бродяга. И уж точно никогда не думал о себе как о художнике. Даже в юности, а уж тем более в те времена, когда он был социалистом, он предпочитал считать себя рабочим человеком, в лучшем случае – ремесленником.

– Ну да, я не модник, – проговорил он. – Я ношу этот костюм с 1953 года. И, уверяю вас, вовсе не из показного артистизма.

Мужчина назвал свое имя, и Нед вспомнил, что так зовут известного дизайнера мужской и женской одежды. Неудивительно, что он заприметил костюм.

– Занятная работа, – сказал мужчина, вновь повернувшись к фотографии, – разве что чуть темновата. И все же я всерьез думаю купить ее. Не расскажете мне о ней?

Джайлс уловил в словах модного дизайнера рисовку – тот, намереваясь купить фотографию, разыгрывал тонкого ценителя.

– Вообще-то она не продается, – с казал он. Мужчина ему сразу не понравился, а чутье на такие вещи редко подводило Джайлса.

– Ну конечно, продается, – возразил дизайнер, жестом указав на стену. – Не будьте смешным, на ней цена указана. И довольно внушительная, если можно так сказать. Особенно за работу живого автора.

Джайлс рассмеялся; он припомнил, как бесцеремонно иной раз ведут себя богатые и успешные люди, когда им говорят, что нельзя получить желаемого. Жизнь в Америке, в конце концов, по большей части измеряется деньгами, и в их представлении купить можно все.

– Ну, это затруднение ненадолго, – заметил он. – Довольно скоро она станет посмертной работой.

– Кто эта девочка? – спросил дизайнер.

Джайлс посмотрел на него, прикидывая, достоин ли он дальнейших разъяснений; затем сделал еще глоток гнусного белого вина и вновь надолго замолк, глядя на фотографию.

– Она была из последних диких апачей Мексики, – наконец ответил он. – Охотник на горных львов 4 Билли Флауэрс выследил ее со своими собаками в Сьерра-Мадре. Это случилось весной 1932 года. Она была почти голой и умирала от голода. Флауэрс не знал, что с ней делать, и приволок ее в ближайший городишко – в Бависпе, штат Сонора. Она никого к себе не подпускала, и поначалу мексиканцы держали ее на цепи на площади и бросали ей еду, словно дикому зверю. А потом поместили в тюремную камеру. Они, конечно, не знали, как ее зовут, а сама она с ними не разговаривала, и поэтому они стали называть ее la niña bronca – дикая девочка.

Джайлс одним глотком допил вино из чашки.

– Вот, собственно, и все, – сказал он. – Мне довелось в это время оказаться в Мексике, и я сделал снимок. Я совсем еще мальчонка был. Давно это было. Очень давно. Прямо-таки в другой жизни, – Джайлс отвернулся. – Надо бы налить еще стаканчик. Извините меня, пожалуйста.

Дизайнер ухватил его за локоть.

– Подождите минутку, – попросил он. – Что значит «вот, собственно, и все»? Что с ней потом стало? Расскажите мне.

Джайлс холодно смотрел на мужчину, пока тот не выпустил его локоть. Он стар и не слишком здоров, его выводило из себя, когда посторонние люди позволяли себе касаться его. Он понимал, что дизайнер выспрашивает подробности для того, чтобы, если он купит фотографию и повесит ее на стену в своем лонг-айлендском особняке, потчевать гостей любопытной историей.

– Ладно, – ровным голосом сказал Нед. – Все очень просто. Я заплатил шерифу, чтобы сфотографировать ее. Знаете, когда ее привезли, сразу же по всей округе разнесся слух о том, что поймали апачскую девчонку. Люди приходили за многие мили, чтобы своими глазами взглянуть на нее. Началось что-то вроде паломничества, и la niña bronca стала главным туристическим аттракционом. Торговцы поставили на площади перед тюрьмой ларьки и торговали тамале и тортильей 5. Прямо как на карнавале. Шериф запускал людей посмотреть девочку группками по трое – четверо. Ясно дело, всех пришедших за право посмотреть на нее просили внести малую толику денег в фонд городской тюрьмы. Она принесла хороший доход. Все кому не лень на ней деньги делали.

– Как увлекательно, – заметил дизайнер. – А что с ней сталось потом?

– Она кусала всякого, кто до нее пытался дотронуться, – продолжил Джайлс, – и отказывалась от еды и воды. Свернулась, как зародыш в утробе, – он рукой показал на фотографию, – ну, вот так. За пять дней уморила себя голодом. Ее похоронили в безымянной могиле на краю городского кладбища, прямо за забором. Потому что, разумеется, она не была христианкой. – Джайлс попытался выцедить из пустой чашки еще глоточек, снова посмотрел на снимок и сказал, понизив голос: – И это все. Конец истории. А теперь прошу меня извинить… – закончил он, отвернувшись.

За оригинальный отпечаток фотографии шестидесятивосьмилетней давности дизайнер выписал владельцу галереи чек на 30 тысяч долларов, и на уголок рамки наклеили красный ярлычок с указанием, что снимок продан. У Неда Джайлса этот отпечаток был последним; он уже давно не печатал фотографии, да и лаборатории у него давно уже не было, а все негативы сгорели в пожаре, случившемся несколько лет назад в его студии в Альбукерке. Джайлсу было стыдно, что он продал фотографию, стыдно было, что он выставил ее. Мысль о том, что этот снимок, такой личный, столько для него значивший, будет висеть на стенке у этого мужика, и всякие козлы, хихикая, будут смотреть на него поверх бокалов с коктейлями, была почти невыносимой. Однако деньги ему были очень нужны. Они дадут ему возможность спокойно помереть, избежав последнего унижения – положения неимущего на содержании у штата. И за это ему тоже было стыдно.

Разумеется, то, что он рассказал, не было концом истории la niña bronca. За 30 тысяч долларов дизайнеру мужской и женской одежды, владельцу особняка в Хэмптоне, ранчо в Монтане и виллы в Палм-Бич не удастся узнать ее до конца. И только за это хоть как-то цеплялся теперь Нед Джайлс. История девочки – только его история. Он оберегал ее в своем сердце, а больше там ничего и не было.

La niña bronca

В начале времен была Иштун-э-глеш – Женщина-в-белой-раскраске. У нее не было отца, не было и матери. Ее создал Юсен своей силой. И послал жить вниз, в мир. Домом ей служила пещера.

Было время, когда Женщина-в-белой-раскраске жила совсем одна. Тоскуя по детям, она стала спать с Солнцем и вскоре после этого произвела на свет Истребительницу Чудовищ. Четыре дня спустя Женщина-в-белой-раскраске забеременела от Воды и произвела на свет Дитя Воды. Истребительница Чудовищ и Дитя Воды подрастали, а Женщина-в-белой-раскраске учила их, как надо жить. Они покинули дом и, следуя ее совету, освободили землю от почти всего зла. Женщина-в-белой-раскраске не старела. Достигнув преклонного возраста, она пешком отправилась на восток. Через некоторое время она увидела, что ей навстречу идет она сама. Они сошлись и снова слились в одну, молодую. Она снова стала девушкой.

Из апачского мифа о сотворении мира (см. Джеймс Л. Хэйли. «Апачи: история и культурный очерк»; Н. Генриетта Стокел. «Женщины племени апачей»)

Девочка услыхала собачий лай задолго до того, как увидела собак. Услыхала какое-то безумное пронзительное тявканье. Она не знала, что такие звуки издают охотничьи собаки, когда берут свежий след. Точно так же она и представить себе не могла, что след, который они взяли, – ее собственный, что она пахнет почти так же, как дикие звери, так же, как горный лев, на которого собаки должны охотиться, что она приманила их на свою тропинку. И все же, так как любое живое существо инстинктивно чувствует в лае опасность, и так как лай, поначалу такой далекий, очевидно приближался, девочка пустилась бежать вниз по арройо 6.

Арройо сейчас был сух, вода журчала там только в сезон дождей. Склоны прибрежных холмов заросли перекрученными мескитовыми деревьями и корявыми дубами, а выше их вздымались прямые горные сосны. Далеко внизу, на широкой равнине виднелись опунции и кактусы чолла 7, а также непроходимые заросли кошачьего когтя 8. Арройо спускался к реке, отсюда она казалась несоразмерно пышной лентой ярко-голубой воды в окружении зеленой травы, папоротников, гигантских тополей и сикомор с их белой корой 9, только еще начавших одеваться листвой. Этот оазис манил к себе всех: живность спешила к воде, ища близ нее тени и укрытия. Да и сама земля – скалистые каньоны и впадины, складки, напоминавшие костяшки пальцев, сами пальцы и слегка вздувшиеся вены на тыльной стороне кисти мужской руки – тоже тянулась к ней. А вдали вздымались зазубренные пики Сьерра-Мадре, в вихрях пыли, что нес весенний ветер с долины, их очертания казались не совсем четкими.

Девочка несла холщовый мешок, в котором лежало несколько выкопанных ею корешков, – в те несколько дней, что она бродила по горам и холмам в поисках Людей, это была ее единственная пища. На ней было платье, сшитое из двух кусков оленьей шкуры, и высокие мокасины с загнутыми вверх носками, что сразу указывало на апачскую работу. Мокасины завязывались выше колен, однако подошвы совсем износились, а следы засохшей менструальной крови, сбегавшей по внутренней поверхности бедер, окрасили кожу мокасин на подъеме в бурый цвет.

Всего несколько дней назад ее наряд был очень красивым. Мама месяцами усердно трудилась над ним, готовя девочку к церемонии вхождения в зрелость – традиционную апачскую церемонию празднования первой менструации. Оленью шкуру как следует высушили на солнце и сшили кожаной стороной наружу, потом выкрасили в желтый цвет, цвет пыльцы растений, символизирующий плодородие, а сверху нарисовали красочные символы матери всех апачей, Женщины-в-белой-раскраске – радугу, утреннюю звезду, полумесяц, солнечные лучи. Платье с выдумкой расшили бисером и украсили бахромой, серебряными пряжками и жестяными бубенчиками, которые тонко позвякивали при каждом движении девочки. Но сейчас бисер и другие украшения по большей части оторвались, а само платье было так изодрано, что болталось полосками шкуры и развевалось по ветру, когда она бежала. Только несколько бубенчиков позванивали печально и одиноко. Девочка бежала все дальше, и крепкие колючки кошачьего когтя отрывали от платья все новые лоскуты, и постепенно ее бронзово-коричневое тело почти полностью обнажилось и покрылось кровоточащими порезами и царапинами.

Стояла сухая весенняя погода, и собакам трудно было улавливать запахи; это могло бы помочь девочке, однако ее выдавала менструальная кровь – ее сильный густой запах распространялся в сухом воздухе, будто дорогие духи, и все сильнее будоражил собак. Девочка бежала легко, беззвучно, словно дух, ее ноги едва касались камней, а невесомые шаги почти не поднимали пыли со дна арройо; густые черные волосы, спутанные и растрепанные, струились по спине. Дыхание почти не сбилось, потому что, хотя она очень устала и ослабла от голода, она все-таки была из апачского племени иридех, а значит, могла в этом темпе бежать целый день.

Девочка не знала, какую роковую ошибку допустили на церемонии ее вхождения в зрелость, почему это навлекло на Людей такую беду. Она не гуляла с парнями до наступления менструаций, поэтому ее нельзя было отстранить от исполнения роли Женщины-в-белой-раскраске. Готовившая ее к церемонии старшая сестра Це-гуюни выкупала ее до рассвета первого дня, вымыла волосы корнем юкки и пометила желтой пыльцой отдельные пряди и переносицу. Затем сестра одела ее в наряд зрелости: перво-наперво мокасины, потом красивое платье, во время шитья которого старуха Дахтесте пела положенные песни. Так что ни в чем ритуал не нарушили.

Однако теперь у девочки не было времени размышлять над всем этим, она не вспоминала ни о матери, ни о старшей сестре, ни о всех других, кто погиб, когда на их лагерь напали этим утром; она просто бежала, не думая о том, что она видела из-за камней, за которыми спряталась. Трое мексиканских вакеро 10 по очереди насиловали двух женщин, а остальные наблюдали, спокойно покуривая и хихикая. А потом, когда они закончили и ее мать попыталась утешить старшую дочь в их позоре, в такой беде для апачской женщины, что лучше смерть, за их спинами встали двое мужчин с мачете и нанесли обеим резкие рубящие удары в затылок. Обе упали на землю, и ее мать, уже ничего не видя, попыталась подхватить дочь, чтобы уберечь от ушибов.

Но мужчины продолжали бить их мачете, долго-предолго, пока обе не затихли.

А потом мужчины принялись охотничьими ножами отрезать головы мертвых, делая такие же резкие движения, как если бы свежевали добытую на охоте дичь. Покончив с этой мрачной работой, они насадили отрезанные головы на колья из веток мескитового дерева и поскакали прочь, чтобы получить причитающуюся им награду. Этим индейцам предстоит вечно жить в Землях Радости без голов.

Но и об этом думать сейчас у девочки времени не было. Да и плохое это занятие – думать о мертвых, а еще хуже называть их по именам – как раз приманишь призрака, и примется он терзать живых. И все-таки каким-то безошибочным звериным чутьем, особенно острым у тех, кто стоит на пороге смерти, она понимала: податель жизни Юсен покинул Людей, и она сама каким-то образом навлекла на них эту ужасную беду, потому данной ей силой Женщины-в-белой-раскраске не сумела защитить их от давних и ненавистных врагов. И хотя девочка страшно устала и изнемогала от голода, она все бежала и бежала – упорно, легко, будто призрак, летя над скалами; лохмотья платья и растрепавшиеся волосы бешено хлестали по спине, от ее беззвучных шагов со дна сухого арройо поднимались легкие облачка пыли.

Когда она добежала до реки, собаки стали слышнее, их возбужденное тявканье звучало теперь по-новому. Девочка заметила вожака стаи, несшегося вниз по арройо по ее следам. Он не поднимал головы, поэтому никак не мог увидеть ее, но все плотнее прижимал нос к грунту, деловито и неотвратимо прокладывая свой путь. Река была неглубокой, вода – чистой, и девочка перешла ее вброд по скользким камням. Однако она знала, что от собак ей не убежать, поэтому выбрала на противоположном крутом берегу дуб, взобралась на него и притаилась в развилке густых ветвей.

Собачий вожак лишь недолго помедлил на той стороне, исследовал часть берега выше и ниже по течению и принялся переходить реку по тем же самым камням. Он прошел по следу девочки до дерева, поднял голову и наконец-то увидел ее. И застыл в своем собачьем недоумении, глухо, горлом рыча, не вполне понимая, что за дичь он выследил. Затем присел на задние лапы, сгруппировался к прыжку и взмыл вверх, как бы для того, чтобы получше разглядеть, но при этом попытавшись уцепиться за ствол когтями передних лап. Однако не сумел и неуклюже растянулся на земле, а затем вновь поднялся и вывел иную по тону руладу, которая должна была оповестить его товарищей-псов и охотника, что он загнал добычу.

Охотник, Билли Флауэрс, уже несколько часов наматывал мили в поисках следов горного льва, когда короткий отрывистый лай оповестил его, что собаки взяли свежий след и преследуют добычу. Флауэрс знал, что его собаки не станут тратить время на какую-нибудь ерунду, – ерундой знаменитый охотник считал оленей, кроликов или других нехищных зверей. Но в лае своей своры он смутно улавливал что-то необычное, какую-то смущенную ноту, которая выдавала, что они гонят вовсе не пуму. Не иначе, подумал он, подняли ягуара, хотя эти кошки обычно водятся немного южнее. Впрочем, возможно, один какой-нибудь и забрел сюда со Сьерра-Мадре; на это Флауэрс крепко надеялся, потому что ягуар оставался одним из немногих хищников, которых за всю его долгую охотничью карьеру ему еще ни разу не удалось добыть.

Свое призвание Билли Флауэрс почувствовал очень рано; какой-то Голос приказал ему отправиться в дебри его родного штата Миссисиппи и вылеживать там лесных и полевых зверей. Даже когда он стал взрослым мужчиной, женился и родил троих ребятишек, Голос не разрешил ему отдохнуть. Выбора не было, пришлось подчиниться. В конце концов он оставил семейство (но даже и теперь, много лет спустя, слал деньги домой жене и уже выросшим детям) и двинулся с охотой к югу, не раз в одиночку выходя на черного медведя в Луизиане, пока не пустил корни в Техасе. Там осенью 1907 года, впервые в жизни, он выступил как главный егерь Тедди Рузвельта 11 в устроенной этим президентом рекламной двухнедельной медвежьей охоте. В газетном интервью Рузвельт назвал Билли Флауэрса религиозным фанатиком, потому что тот и сам отказался охотиться в воскресенье, и собак не пустил, хотя уже в понедельник преподнес президенту великолепный трофей – крупную матерую медведицу; газетные фотографии спровоцировали в стране массовые безумства с плюшевыми медвежатами 12.

Из Техаса Флауэрс подался к западу, туда, где охотников мало, а дичи, могущей стать добычей, много. Он временно обосновался на Юго-Западе, хотя «обосновался» – неправильное слово. Собственного дома у него не было, большую часть времени он бродил, жил в горах вместе с собаками и лишь время от времени проводил зиму в надворных постройках у владельцев ранчо, которые нанимали его по контракту.

Так шли годы, Билли Флауэрс старел, его волосы и борода седели, и в конце концов он стал похож на ветхозаветного пророка, такой же полусумасшедший, с ярко горящими голубыми глазами. Свои охотничьи победы он заносил в тетрадочку, на основе которой, как многие одинокие фанатики и чудаки, думал со временем написать автобиографию, в бредовой уверенности, что людям интересно будет читать о его неприкаянной и полной ярости жизни истребителя диких животных. Со времени своего прихода в Техас он убил 547 горных львов и 143 медведя.

А за несколько лет до этого от его руки пал, похоже, последний в округе медведь-гризли – огромный древний зверь, у которого на левой передней лапе недоставало двух пальцев, а клыки совсем стерлись. Флауэрс хвалился, что выслеживал и гнал медведя три недели – от самого Нью-Мексико до Соноры и Чиуауа. Там он в конце концов поймал его в стальной капкан, который старый медведь потащил обратно к границе, но тут Билли Флауэрс его перехватил и завалил. Шкуру он отослал в Вашингтон, в Национальный музей. Последний гризли на Юго-Западе.

И вот теперь, трясясь на спине своего мула по берегу реки, Билли Флауэрс слышал, как вожак его своры, метис гончей по кличке Монах, облаивает дерево. Он повернул своего крупного палевого мула по кличке Иоанн Креститель, легонько тронул его бока шпорами, откинулся назад в седле и отдал поводья, позволяя животине самостоятельно нащупать спуск по скалистому склону. Умница Иоанн Креститель быстро и аккуратно переступал крепкими надежными ногами с камня на камень, изредка приседая на круп, чтобы съехать по особо крупному валуну. К тому времени, как он достиг дна распадка, Билли Флауэрс услыхал, как к Монаху присоединились остальные собаки и принялись лаять в том же самом тоне, яснее ясного говорившем хозяину: кем бы ни было то, кого они поймали, оно сидит на дереве.

Он повернул мула в воду и прошлепал через мелководье к своим собакам; все семеро со вполне библейской симметрией окружили дерево, росшее на половине высоты противоположного склона. Собаки стояли на задних лапах, яростно корябая кору и то и дело взмывая в воздух с пируэтами, которые сделали бы честь цирковым собачкам, и отчаянно лая и скуля от досады.

Флауэрсу все никак не удавалось разглядеть сквозь густую листву, что за добычу они загнали на дерево. Подойдя поближе, он услыхал, как неведомая зверюшка шипит и плюется, и хотя он уже понял, что это не пума, все еще гадал, кто же это может быть, потому что никогда в жизни не слышал, чтобы зверь издавал такие звуки. Он натянул поводья, сполз с седла, расчехлил ружье. Увидев подошедшего хозяина, собаки зашлись еще пуще, с нетерпением ожидая момента, когда он выстрелом собьет добычу с дерева и позволит им в награду за усердие перервать ей глотку, а потом попировать требухой.

Билли Флауэрс уже давно перестал быть молодым, но остался гибким и сильным, он никого не боялся – ни людей, ни зверей. В луизианских болотах ему доводилось бороться с аллигаторами, голыми руками убивать гремучих змей, выходить против пумы или медведя с одним охотничьим ножом в руке. Он думал, что уже видел все, что только можно видеть в дикой природе, однако совершенно не был готов к тому, что существо, сидящее на ветке дуба, начнет рычать и плеваться, пытаясь отбиться от собак голыми руками с тонкими пальцами, на которых даже когтей не было. Он на минуту призадумался, уж не сам ли дьявол явился наконец испытать его, приняв вид дикого существа – наполовину человека, наполовину зверя, скрючившегося на дереве, с обрывками одежды, свисавшими со спины, и со спутанными пышными волосами. На лице существа красовались грязные грубо намалеванные желтые полоски, оттенявшие глаза, темные и бездонные, как само время, в которых сейчас плескалась ярость, становившаяся все сильнее, пока оно, рыча и плюясь, кидалось на его собак.

А потом с облегчением, таким смутным, что он его едва заметил, Флауэрс понял, что перед ним не Сатана, хотя, возможно, вместилище Сатаны – язычник, да еще один из самых закоренелых. Когда он еще только пришел в Мексику, ему рассказали, что в некоторых затаенных распадках Сьерра-Мадре еще обитают небольшие племена диких апачей. Это высокогорье настолько труднодоступно, что там побывали всего несколько белых, а мексиканцы так и вовсе боятся туда соваться. Билли Флауэрс привык бродить по диким местам, а язычников боялся не больше, чем людей или зверей, он считал их помесью первых со вторыми. Он уже понял, что под лохмотьями и грязью скрывается девочка, почти ребенок, и отозвал собак, а те мгновенно послушались, прекратили кидаться на дерево и теперь, поскуливая, бродили вокруг ствола. Из пастей капала слюна, поджарые ребра вздымались.

«Ты поразишь их жезлом железным, – нараспев произнес Билли Флауэрс, вскидывая ружье на плечо, – сокрушишь их как сосуд горшечника» 13. Он посмотрел на девочку и не обнаружил никаких признаков страха в ее странно прямом и на удивление спокойном взгляде, никаких намеков на что-то человеческое. Точно так же можно было посмотреть в глаза пуме или медведю, а им в глаза за свою долгую жизнь он смотрел бессчетное число раз, прежде чем разделать тушу. В их горящих, непроницаемых глазах он никогда не видел ничего, кроме своего собственного отражения.

Флауэрс опустил ружье, засунул его обратно в притороченный к седлу чехол, покачал головой и что-то с отвращением пробормотал себе под нос. Он воочию увидел собственный страх – то, что ему в этой совсем юной девочке, считай ребенке, привиделся Сатана. Он знал, что мексиканское правительство снова начало выплачивать вознаграждение за скальпы апачей, чтобы раз и навсегда очистить страну от этой заражавшей ее многие десятилетия чумы. Значит, это законное убийство. Однако Билли Флауэрс никогда прежде не убивал человеческое существо, не собирался он этого делать и теперь, пусть даже такое примитивное и столь далекое от Бога, как это.