Read the book: «Du, mein geliebter "Russe"»

Nelli Kossko

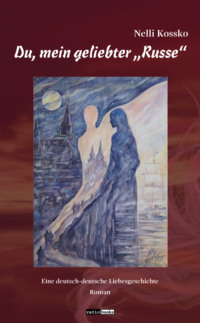

Du, mein geliebter „Russe“

Eine deutsch-deutsche Liebesgeschichte

Roman

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dn.de abrufbar.

Titelillustration und Zeichnungen: Heinrich Stoppel

Lektorat: Carola Jürchott

Nelli Kossko

Du, mein geliebter „Russe“

Eine deutsch-deutsche Liebesgeschichte

Roman

1. Auflage 2020

© 2020 ratio-books, Lohmar

Alle Rechte vorbehalten.

E-Book: ISBN 978-3-96136-086-4

Print: ISBN 978-3-96136-085-7

„Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch; und uns bleibt nichts, als mutig gefasst die Zügel festzuhalten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es?“

Johann Wolfgang von Goethe

Inhalt

VORWORT

Auf der Straße des Todes

Der „Russe“ kommt mir nicht ins Haus!

Die Heimat erwartet euch, ihr Schufte!

Das gnadenlose Inferno

Weißt du, wie die Freiheit schmeckt?

Und wenn ich Hungers sterben müsste …

Nichts ist für ewig auf dieser Welt

Immer mehr Totgeglaubte tauchen wieder auf

Die deutsche Frage in Arthurs Familie

Ein neues Leben aufbauen

Die Befreiung

Frühling lässt sein blaues Band …

Die etwas beschnittene Freiheit

Uli lässt nicht locker

Ein schmerzliches Wiedersehen mit der Heimat

Jeder Tag bringt etwas Neues …

Es geht los

Liesels Lebewohl

EPILOG

VORWORT

Nachdem Faust sich mit mehreren Disziplinen auseinandergesetzt hatte und feststellen musste, dass er noch immer ein „armer Tor“ war, der „so klug als wie zuvor“ dastand, ließ er seine Gedanken schweifen. Vergeblich war seine Mühe, sich das Wissen der Welt anzueignen, weil er es trotz allem nicht geschafft hatte zu erkennen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Fausts Grübeleien sind verständlich – auch wir setzen uns hin und wieder mit der Frage auseinander, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Man kann nur vermuten, dass der exzellente Schöpfer des Grüblers beim Verfassen seiner Tragödie die Antwort auf diese Frage längst ausgelotet hatte und überzeugt war, dass einzig die Liebe die Welt zusammenhalten kann. Sein Faust war auf der Bühne des Weltgeschehens nur die tragische Figur, die diese Erkenntnis aussprechen sollte, um die Welt und sich selbst nochmals zu überzeugen, dass dem so sei.

Auch die Schriftstellerin Nelli Kossko betont in ihren Werken die existenzielle Rolle der Liebe und stellt sie in den Mittelpunkt des Universums ihrer Helden. Das Leben ihrer Protagonisten besteht aus bunten und nicht unbedingt geraden Linien, die sich bis zum hohen Norden der ehemaligen Sowjetunion, in das vereiste und karge Kolymagebiet, rot verfärben. Rot wie das Blut in den Adern, das vor Kälte und Angst stockt, rot wie der vage Sonnenaufgang, dessen leuchtende Strahlen ein heftiges Unwetter verbergen, aber bevor dies geschieht, die Natur für einen Augenblick mit kosender Wärme überschütten. Rot wie die Wahnvorstellungen, die einen erschöpften, hungrigen und durch starkes Fieber entkräfteten Menschen überwältigen und ihm die Luft zum Atmen nehmen. Aber es gibt auch die grünen Linien, in deren Schicksalskurven die jubelnden Klänge der Hoffnungsmusik einen neuen Anfang evozieren. So empfindet Emma in der Trilogie „In den Fängen der Zeit“ ihr Leben. Als Kind wurde sie aus der gewohnten Umgebung gerissen, um sich in einer unfreundlichen fremden Welt wiederzufinden und den Kelch der Folgen der Vernichtungskampagne bis zur Neige zu leeren. Und dies nur aus einem einzigen Grund: weil sie als Deutsche geboren wurde und weil ihre Eltern Deutsche waren, die für die bösartigen Taten der machthabenden „Führer“ büßen mussten. Hart fiel diese Buße aus, an manchen Tagen war sie gar unerträglich, aber Emma hatte Glück im Unglück, sie blieb seelisch und körperlich heil und durfte in das bunte Gemisch der aufkeimenden Hoffnungen zurückzukehren. Nach langem Umherirren fand sie endlich den Weg in die heißersehnte Heimat, wo ihr alles lieb und vertraut war. Aber das Gefühl, angekommen und aufgehoben zu sein, sowie die Erkenntnis dessen, was sie all die Jahre am Leben gehalten und ihr die gedeihliche Kraft verliehen hatte, eröffnete sich ihr erst am „Endpunkt ihrer Irrungen“: „Da reise ich durch die halbe Welt, jage einer Fata Morgana nach, suche meine Heimat! Dabei habe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen, habe das Wichtigste, was greifbar nahe liegt, übersehen: Da, hier, meine Lieben, ist es, mein Land, meine Heimat, meine Welt!“ Mit diesem Schlusssatz bekräftigt die Autorin den Gedanken des großen Dichters über den Zusammenhalt des „Innersten der Welt“ und legt der Heldin ihres Romans schlichte und so verständliche Worte in den Mund: „Hier, meine Lieben, ist es …“

Was manch einer als „faustbezogene“ Rhetorik bezeichnen würde, basiert bei Nelli Kossko auf der grundlegenden Realität ihrer eigenen zweifelsohne nicht immer rosafarbenen Schicksalslinien. Die Themen ihrer Romane entstammen nicht Grenzen überschreitender Fantasie, sie sind „der Familienchronik entnommen und stellenweise stark autobiografisch geprägt“, betont die Schriftstellerin. Geboren in einer russlanddeutschen Familie im Schwarzmeergebiet, „genoss“ sie selbst von klein auf das schreckliche Desaster, das diese ethnische Gruppe jahrzehntelang mit sich herumtragen musste: die Aussiedlung, Verschleppung, ein Leben in Gewahrsam und unter Kommandanturaufsicht, die Rückkehr in die alte Heimat Deutschland und die Integration. Weil sie ihre Vergangenheit, die sie immer wieder einholt, nicht verdrängen kann, teilt die Autorin sie mit ihrem Leser und erzählt ihm, wie ihre Verwandten diese grausamen Zeiten überlebten, wie es ihnen in der eisigen nördlichen Wüste erging und wie sie es schafften, einen neuen Weg einzuschlagen, der sie in die Freiheit führen sollte. Sie spricht von denen, für die die Verbannung zur „ewigen Ruhe“ bestimmt war und von denen, die sich aus diesem höllischen Kessel befreien konnten.

Der vorliegende Roman „Du, mein geliebter Russe!“ ist auch ein Abschnitt ihrer Familienchronik, in dem Nelli Kossko das herzbewegende Schicksal eines Liebespaares schildert. Die Ereignisse dieser deutsch-deutschen Liebesgeschichte spielen sich in Deutschland und im hohen Norden der ehemaligen Sowjetunion ab. Der russlanddeutsche Junge Arthur Gerber und das reichsdeutsche Mädchen Liesel Möller begegnen einander kurz vor dem Kriegsende in der Erwartung, sich niemals zu trennen und ein schönes Leben aufzubauen. Ein Leben in großer Zuversicht und unendlicher Gewissheit, dass die Liebe ihre kleine Welt für ewig zusammenhalten wird. In 17 kurzen Kapiteln beschreibt die Schriftstellerin die Geschehnisse des Jahres 1945 und verfolgt abwechselnd den Lebensweg ihrer Helden: den von Arthur, der zunächst in Magadan, der „Hauptstadt des Planeten der Gefangenen“ landete, und den von Liesel in Deutschland. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sie sich wiedersehen, und ihr Treffen ist alles andere als das Happy End, von dem sie beide schwärmten. Das Glück, zusammen in Liebe zu altern, war ihnen nicht beschieden: Arthur, der als Russlanddeutscher zum Volksdeutschen wurde und doch „nicht arisch genug war“, wurde einer „Umerziehung“ unterzogen und ist zum Opfer zweier Diktaturen geworden. Die Gestapo und ihr sowjetisches Ebenbild, der NKWD, ließen ihn lange nicht aus den Augen. Auch Liesel traf es schlimm, aber sie gab nicht auf, weil sie nicht aufhören konnte, auf ihren „geliebten Russen, den Gutsten“ zu warten. Um ihre Sehnsucht nach dem Unerfüllten zu stillen, schreibt sie ihrem „geliebten Russen“ Briefe, in denen sie ihre Liebe ausschüttet, doch sie sollten den Empfänger erst ein halbes Jahrhundert später erreichen … Auch in diesem Werk bleibt die Autorin ihrem Thema treu, sie kann die Vergangenheit nicht der Vergangenheit überlassen und einen dicken Strich darunter ziehen, denn das „verpfuschte Leben“ von Millionen Opfern, die diese grausame Zeit in alle Winde verweht hat, kann sie nicht einfach abschütteln. Ihr Leben wurde auch von Ängsten und dem „reichhaltigen Instrumentarium der Inquisitoren“ geprägt. Verbote, Kündigungen und Missachtung sind keine leeren Begriffe – sie zeichneten sich als rote und grüne Linien auch in ihren Adern ab und hinterließen eine lange Schleife von Trauer und Schmerz. Davon hat sie eine raue Menge gesammelt. Aber auch Freude und Glück haben sich in ihrem Leben wie Sand am Meer angehäuft, und dessen sonnenüberströmten Körnchen ist sie gern bereit, ihren Mitmenschen zu schenken, denn sie glaubt fest daran, dass es nichts Wertvolleres auf der Erde gibt als die Liebe, die Menschen aufs „Innerste zusammenhält“.

Rose Steinmark

Münster

„Ewig bleibt es unverloren,

was das Herz dem Herzen gab.“

Adalbert Stifter

Der Mann kramte in einer Schachtel mit alten Fotos, holte eines nach dem anderen heraus, warf einen Blick darauf und legte die Erinnerungsstücke seines bewegten Lebens behutsam zurück. An den ganz alten Bildern, denen aus der Vor- und Nachkriegszeit, blieb sein Blick länger haften. Es waren nicht viele, aber sie weckten besonders schmerzhafte Erinnerungen an die größten Verluste seines Lebens – die der Heimat, der Familie, der ersten Liebe und all seiner jugendlichen Ideale und Träume …

Plötzlich hielt er inne, schaute auf ein Foto in seinen Händen. Es war vergilbt, einige Male geknickt, an einigen Stellen abgeschürft, die Ecken etwas bestoßen. Die Gesichter auf dem Bild, unscharf und verschwommen, waren kaum zu identifizieren. Doch trotz allem konnte man darauf ein junges Paar erkennen, das dem Fotografen glücklich und übermütig zuwinkte. Der junge Mann in deutscher Wehrmachtsuniform hatte seinen Arm liebevoll um die Schultern des Mädchens gelegt, sie schmiegte sich vertrauensvoll an ihn, der Wind, der Schalk, spielte mit ihren Haaren, zerzauste sie und eilte davon. Die beiden lachten lauthals – man konnte es sehen und fast hören, sie waren verliebt und glücklich, auch das konnte man ihnen an den Augen ablesen. Und sie hofften auf eine glückliche Zukunft …

Der Mann schob die Schachtel beiseite und vergrub sein Gesicht in den Händen. Er hatte die Erinnerungen daran immer wieder verdrängt, hatte sich selbst nicht gestattet, daran zu denken, sodass sie mit der Zeit verblasst waren, an Farbe verloren hatten, ja unwirklich erschienen. Nicht, weil er sie nicht wahrhaben wollte, nein, er durfte sich es einfach nicht erlauben, denn zwischen diesem Foto und der Gegenwart, in der er lebte, leben musste, lagen Welten, viele Welten, die jede Möglichkeit eines Wiedersehens mit der Frau auf dem Bild nicht nur praktisch, nein, auch theoretisch völlig ausschlossen.

Die Erinnerungen überkamen ihn, als hätte die Zeit plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt …

Auf der Straße des Todes

1947. Straflager Sussuman/Sowjetunion

„Na ihr, Fritzen, wer von euch kann Russisch?“ Der junge Leutnant schaute sich grinsend die Reihen der Kriegsgefangenen auf dem Appellplatz des Lagers an und wartete gelangweilt ab. Die „Fritzen“, fast allesamt russlanddeutsche Jungs, die nach dem Einmarsch der Deutschen in die Ukraine im Zweiten Weltkrieg zur Wehrmacht eingezogen worden und nach Kriegsende in Gefangenschaft geraten waren, ahnten Böses. Was sollte die Frage? Klar, konnten die meisten mehr oder weniger Russisch radebrechen, sie hatten ja Russisch auch als Fach in der Schule gehabt, einige hatten auch schon an der Universität in Odessa studiert. Außerdem waren die deutschen Kolonien von russischen und ukrainischen Dörfern umgeben, da konnte doch fast jeder Deutsche ein paar Brocken Russisch oder Ukrainisch. Aber war es auch ratsam, das jetzt zuzugeben?

„Sollten wir uns vielleicht melden?“ Hans Malsam bewegte kaum die Lippen, als er seinem Freund, Arthur Gerber, diese Frage zuflüsterte. „Kei-nes-falls!“, zischte Arthur zurück, „dann bringen die uns womöglich sofort in den Hinterhof, wo bestimmt schon das Erschießungskommando auf uns wartet!“

„Leute, ich melde mich“, kam es halblaut aus der Reihe hinter ihnen. „Sollen die mich abknallen, ist immer noch besser, als das tagtägliche elende Krepieren hier, das uns bevorsteht …“ Die Stimme wurde lauter, und ein Junge trat vor und verkündete: „Ich kann Ukrainisch!“ „Bravo, Molodez!“, grinste der Offizier zufrieden und klopfte ihm gönnerhaft auf die Schulter. „Wer noch so intelligent ist, nach vorn mit euch, los, aber dalli!“ Sein prüfender Blick tastete die Reihen der Häftlinge ab.

„Du, ich melde mich auch“, meinte Hans, an Arthur gewandt, „schlimmer kann´s doch nicht werden!“

„Halt, du Hammel! Lass uns abwarten, mach doch keine Dummheiten“, versuchte Arthur, seinen Freund vor dem, wie er meinte, Schlimmsten zu bewahren, aber der war schon nach vorn getreten und meldete sich gerade beim Leutnant: „Ich kann Russisch.“

Arthur war außer sich, sah seinen Freund ins Verderben rennen, wollte ihn aber nicht im Stich lassen. So schrie er verzweifelt, bevor ihm andere zuvorkommen konnten, aus vollem Halse: „Ich auch! Ich kann auch Russisch!“ und stürmte nach vorn zu seinem Freund.

In die Reihen der Gefangenen kam Bewegung, nun wollten sich viele melden, doch der Leutnant hob die Hand: „Stop!“ Dann fragte er, zu Arthur gewandt: „Dein Freund?“ und kommentierte nachdenklich, ohne eine Antwort abzuwarten: „Wahre Freundschaft ist Gold wert! Ich schätze das sehr! Und weil ihr so treue Freunde seid, dürft ihr auch zusammenbleiben!“ „Oder zusammen sterben“, raunte es auf Deutsch aus den hinteren Reihen.

Dann brüllte der Leutnant mit einer schneidigen Stimme, die gerade noch fast warm geklungen hatte, schrille Befehle in die eisige Luft: „Achtung! Stillgestanden! Und Marsch-Marsch! – in die Unterkünfte!“

Die graue Masse der Gefangenen beeilte sich wegzukommen, strebte auseinander und strömte in alle Richtungen, um dann wie Sand in den Baracken zu versickern. Zurück blieben der Leutnant mit seinen Soldaten und die drei Freiwilligen. Das kleine Grüppchen strebte dem Lagertor entgegen, allen voran der Leutnant, gut eingepackt in einen langen warmen Schafspelz und Filzstiefel, ihm folgten die drei Gefangenen in zerlumpter Wehrmachtsuniform mit zerschlissenen Decken um die Schultern und ungeheuerlicher Fußbekleidung sowie einer Kopfbedeckung aus alten Lappen, die ans Absurde grenzte. Die Jungs bewegten sich nur mit größter Mühe fort, hatten Schwierigkeiten, dem starken eisigen Wind standzuhalten, der gnadenlos auf sie einpeitschte, und kamen durch die dünne Luft außer Atem, die in diesen Breiten bei 45-50 und mehr Grad Minus keine Seltenheit war. Von den Wachsoldaten, die hinter ihnen marschierten und sie im Visier ihrer Maschinenpistolen hielten, und deren Wachhunden nahmen sie keine Notiz – Gewöhnungssache: Hunde gehörten wie auch das Tor, dem sich die kleine Gruppe näherte, schon seit nunmehr drei Jahren zu ihrem Alltag.

Das Tor des Lagers, das mit dreifachem Stacheldraht umzäunt und mit zahlreichen Wachtürmen bestückt war, dieses Tor in die freie Welt, wie man meinen könnte, war den dreien hinlänglich bekannt. Jeden Morgen schlängelte sich hier eine endlose Raupe von Hunderten vermummter Gestalten hindurch, die sich in Begleitung von Wachhunden und Soldaten langsam in Richtung Goldmine wälzte und dann von ihr geschluckt wurde, um am späten Abend, ausgemergelt und kraftlos, wieder ausgespuckt zu werden. Was erwartete sie wohl heute dahinter?

„Nun, was bringst du uns diesmal vorbei?“ Der Mann hinter dem Fensterchen der Durchgangsstelle am Tor blätterte gutgelaunt in den Papieren, die ihm der Leutnant durchgereicht hatte.

„Das heißt nicht ‚was‘, sondern ‚wen‘“, korrigierte ihn dieser mürrisch, worauf der Spaßvogel hinter der Glasscheibe zu bedenken gab:

„Das sind doch keine Menschen, die Bestien hier, diese Deutschen.“ Und, an die Jungs gewandt, meinte er höhnisch:

„Euch blüht, wie ich ahne, eine schöne Überraschung, das habt ihr auch verdient – alle, bis auf den letzten Deutschen werden wir ausmerzen! Ich werde vor Lachen verrecken, wenn ich den letzten Deutschen hängen sehe!“

Der verdutzte Leutnant riss ihm fast die Papiere aus der Hand: „Du hast wohl heute nicht genug gesoffen, he?“ Dann befahl er seinem Trupp weiterzugehen.

Am Gebäude der Verwaltung blieben sie erneut stehen, und die Soldaten meldeten sich beim Offizier ab. Von quälender Ungewissheit und zermürbender Angst hin- und hergerissen, traten die Häftlinge aus der grimmigen Kälte durch die offene Tür und glaubten, im Paradies gelandet zu sein. Diese Wärme …, die behagliche, wohltuende Wärme, in die die vermummten Gestalten so unerwartet eintauchten, trieb ihnen Tränen in die Augen, die sie am liebsten geschlossen gehalten hätten, damit der Spuk nicht verrauchte.

Doch nein, der Leutnant meldete seinem Vorgesetzten, er wäre zur Stelle und wolle Meldung erstatten: Er hätte den ihm aufgetragenen Befehl ausgeführt und die Freiwilligen zugestellt.

Eine Zeit lang passierte gar nichts, doch den „zugestellten Freiwilligen“ war dies mehr als recht: Mit der behaglichen Wärme, ja, Hitze im Raum kehrte wieder Leben in ihre ausgemergelten, steifen Körper zurück, sie tauten auf, lächelten einander zögernd an, und auf ihren Gesichtern stand mit riesigen Lettern die zaghafte Frage geschrieben: Vielleicht ist doch alles nicht so schlimm? Sie wollten daran glauben, o Gott, wie gern sie doch daran glauben wollten! Ein ganz schwaches Gefühl der Geborgenheit keimte in ihnen, langsam und zögernd, ein kleines Flämmchen Hoffnung loderte auf, sie aber verschlossen sich mit aller Gewalt dieser Versuchung, denn zu oft waren sie heimtückisch betrogen, aufs Eis geführt, verraten und verkauft worden.

Arthur hätte ein Lied davon singen können, ein langes, trauriges Lied. „Aber jetzt, jetzt nicht daran denken!“ Er nahm sich zusammen und wischte sich verstohlen das Nass aus den Augen. Sein Blick fiel auf Hans und den neuen Kumpel, der sich zuvor als Robert vorgestellt hatte. Auch sie saßen da wie bestellt und nicht abgeholt, wussten nicht, wie ihnen geschah, rätselten ganz bestimmt darüber, was das alles zu bedeuten hatte und bangten der nächsten Stunde entgegen.

Diese schlug auch schon bald, als aus einem der Zimmer ein untersetzter Uniformierter, ein Oberst, herauskam, der ihre Namen aufrief, einen nach dem anderen: „Gerber! Malsam! Hermann!“ Die Jungs sprangen auf und starrten den Bulligen an, als hinge ihr Leben von ihm ab. In gewisser Weise war es auch so, und der Bullige kostete seine Macht über die Häftlinge in seinem Lager auch gern voll und ganz aus. Jetzt aber hatte er es eilig: Aus der Hauptverwaltung des Gulag in Magadan war der Befehl eingetroffen, wegen des Fachkräftemangels Häftlinge mit Abitur auszusortieren und zu Ausbildungslehrgängen in die Zentrale zu schicken. Man brauchte Standardisierer, Vermesser, Buchhalter, Facharbeiter in den Kraftwerken und Kohlegruben, auf den Goldfeldern und in den Uranminen.

„So, und nun …“ Der Oberst legte eine längere Pause ein und schaute auf seine Uhr am Handgelenk. „In einer Stunde kommt der Laster, der euch nach Magadan bringt.“ Er sah die Häftlinge eine Weile unverwandt an und genoss sichtlich den Horror, der sich auf ihren erstarrten Gesichtern abzeichnete: Im Laster? 800 Kilometer weit? Bei Minus 45-50 Grad? Das war der sichere Tod durch Erfrieren!

Doch dann ließ der Oberst Gnade walten: „Habt euch schon in die Hosen gemacht, wie? Halb so schlimm, die ganze Sache. Es ist ein Laster mit Deckplane und einem kleinen Kanonenofen drin, der unentwegt geheizt werden muss. Also wird es von euch abhängen, ob ihr in der weißen Einöde erfriert oder lebend in Magadan ankommt!“ Er machte auf dem Absatz kehrt und verschwand hinter der Tür.

Die drei sahen einander ratlos an – und nun? Sollte das ihr Ende sein? Oder vielleicht doch nicht? Würden sie diese Etappe ihrer unfreiwilligen Irrfahrt durch die aus den Fugen geratene Welt auch noch bewältigen können?

Es gab praktisch wenig Chancen, aber auch keinen Ausweg, außer sich zu fügen und auf Gott zu vertrauen. „Amen!“, sagte Robert plötzlich, als hätten alle drei das Gleiche gedacht und er damit einen Strich, einen dicken, fetten Strich, unter ihrem neuen unfreiwilligen Abenteuer ziehen wollen.

„Leider“, fuhr er traurig fort, „haben wir uns von unseren Kameraden nicht verabschieden können. Ob wir uns in diesem Leben je wiedersehen werden?“

Plötzlich hupte draußen ein Auto. Laut, schroff und ungeduldig. „Das könnte unser Laster sein!“ Hans lief zum Fenster: „Scheint so, der Fahrer fuchtelt wie wild mit den Armen, gibt Zeichen. Na, dann wollen wir mal, Leute. Und bringt eure Kleidung in Ordnung!“ Trotz des Ernstes der Lage mussten sie über den letzten Satz lachen, aber wo Hans recht hatte, hatte er recht: Ein Teil der Lappen musste fester um den Kopf gewickelt werden, der andere um die Füße, auch die Decken wollten gekonnt fest um die Schultern gelegt werden. Dann begab sich das Himmelfahrtskommando nach draußen und bestieg den Laster.

Hier gab es einige Überraschungen: Der Ofen war angezündet und schon glühend heiß, in einer Ecke fanden sie Steinkohle in rauen Mengen, in der anderen Proviant in viel bescheideneren Mengen: jeweils ein Brot pro Person, 10 Salzheringe, eine Tüte mit Graupen, ein Säckchen voll getrockneter Kartoffeln und ein kleines Päckchen Salz. Ein Teekocher, drei Blechschüsseln und drei Aluminiumlöffel waren auch dabei.

Alles in allem war es ziemlich zufriedenstellend: Wenn die Reise ohne unverhoffte Hindernisse verlief, würde sie mindestens drei Tage lang dauern, dann würden die Vorräte halbwegs reichen – man war ja nicht gerade verwöhnt worden in den letzten Jahren! Doch was, wenn etwas schiefging, und schiefgehen konnte vieles. Was dann? Es war hier keine Seltenheit, dass Menschen unterwegs wegen eines lächerlichen Motorschadens oder eines plötzlichen Erdrutsches erfroren, weil es keine Möglichkeit gab weiterzukommen.

Die drei Häftlinge hatten leider keine Wahl, sich für oder gegen diese Reise zu entscheiden, und so fuhr der Laster nach dem Kommando „Auf geht’s!“ vom Gelände des Lagers und nahm Kurs auf Magadan, die Hauptstadt des Planeten der Gefangenen.

Die Reise führte über die einzige Straße, die berühmt-berüchtigte Kolyma-Fernstraße, auch „Straße des Todes“ oder „Straße der Knochen“ genannt, weil sie buchstäblich auf den Knochen von Tausenden und Abertausenden Gefangenen gebaut worden war. Wegen des Permafrosts und des sumpfigen Bodens konnten die Leichen der Gefangenen nicht ordentlich begraben werden, und so verscharrte man sie in der Straße und verlegte darauf anschließend die Fahrbahn.

Der Laster quälte sich tagelang mühevoll durch die in Schnee und Eis eingeschweißte Gegend, versank in Schneewehen und wurde mit Hilfe der Fahrer von anderen Lastern wieder aus ihnen befreit, ratterte stur weiter, bis er dann, nach fünf Tagen am Ziel angelangt, seinen Geist aufgab. Aus dem Laster wurden drei Menschen geborgen – bewusstlos, mit starken Erfrierungen, beinahe verhungert.

Im städtischen Krankenhaus versuchte man, die Häftlinge ins Leben zurückzuholen, doch bei einem versagten alle Mittel und Mühen: Robert starb am zweiten Tag nach der Ankunft in Magadan, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

„Ob wir uns je wiedersehen werden?“ Auf diese seine Frage hatte er nun die Antwort erhalten: Für ihn gab es kein Wiedersehen, nie mehr und mit niemandem, weder mit seinen Kameraden im Lager noch mit den Eltern zu Hause, mit der Schwester, mit seinem Mädchen, mit allem, was ihm lieb und teuer gewesen war. Es blieb ihm nur noch die ewige Ruhe im eisigen Boden der Kolyma.

Seine beiden Kameraden saßen mit gesenkten Köpfen schweigend an seinem Bett und nahmen Abschied.

„Ist vielleicht auch besser so“, meinte Arthur plötzlich nachdenklich, „ich würde mit ihm gerne tauschen, guck doch mal, wie entspannt, ja zufrieden sein Gesichtsausdruck ist … Es ist, als habe er das Schlimmste hinter sich gelassen und Frieden mit der Welt geschlossen, der Welt, in der man ihm so viel Unrecht angetan hat.“ „Du spinnst wohl!“ Hans sprang aufgebracht von der Bettkante auf. „Zugegeben, es gibt wenig Hoffnung darauf, dass wir lebend aus dieser Hölle herauskommen, ganz wenig, vielleicht nur ein einziges Prozent, aber immerhin – ein ganzes Prozent! Und das müssen wir uns zu eigen machen und ausnutzen, es bleibt uns in unserer Lage nichts anderes übrig …“ Da Arthur bedrückt schwieg, ereiferte sich Hans immer mehr, führte überzeugende Beispiele und Argumente an, und als auch das nichts brachte, fuhr er stärkere Geschütze auf: „Und was soll aus Liesel, deinem Mädchen in Deutschland, und eurer Liebe werden?“

Arthur wurde kreidebleich und reagierte unerwartet schroff auf dieses Argument seines Kameraden, denn ohne es zu wollen, hatte Hans seinen wundesten Punkt berührt, Erinnerungen an Dinge wachgerufen, an die er sich verboten hatte zu denken: an seine Zeit im Lazarett in Fritzlar, an die zauberhafte Schwester Lisa, seine Liesel mit ihren rehbraunen Augen und der blonden Mähne, an die heißen Nächte und zarten Küsse, an ihre Träume …