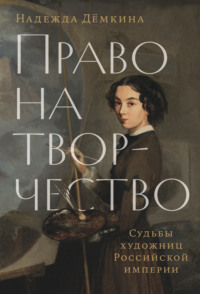

Read the book: «Право на творчество: Судьбы художниц Российской империи»

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Научный редактор: Ярослав Соколов

Редактор: Евгений Яблоков

Главный редактор: Сергей Турко

Руководители проекта: Лидия Мондонен, Кристина Ятковская

Арт-директор: Юрий Буга

Дизайн обложки: Денис Изотов

Корректоры: Елена Аксёнова, Зоя Колеченко

Компьютерная верстка: Максим Поташкин

© ООО «Альпина Паблишер», 2026

* * *

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

ВСТУПЛЕНИЕ

Что произойдет с той частью истории, о которой мы не будем ни говорить, ни писать, не станем отмечать места памятными табличками, ставить памятники? Она перестанет существовать, растворится, будто ее и не было никогда. Именно так происходит с историями женщин в искусстве. В книгах по искусству художницы упоминаются мало, в музеях их картины и скульптуры редко входят в основные экспозиции, выставок женских бывает куда меньше, чем мужских, – все вместе создает впечатление, словно художниц и не было вовсе.

Я всегда интересовалась историей искусства, но и сама не могла раньше с ходу перечислить больше пяти-семи женских имен. Побывав на громкой выставке Фриды Кало, я задумалась: а что сделали русские женщины в живописи, скульптуре, графике? Зинаида Серебрякова, Наталия Гончарова, Вера Мухина – неужели за 300 лет никого больше не было? Как журналистка, решила провести эксперимент. Пошла в одну из крупных библиотек в центре Петербурга, взяла с полки справочники и энциклопедии по истории искусства. У меня на столе оказалось около десятка толстых и авторитетных книг. В каждой на 50 мужчин упомянуто всего от одной до трех женщин, причем из издания в издание их имена повторяются, будто под копирку.

Тогда я взяла самый большой на сегодняшний день биографический словарь русских художников и выписала всех женщин. Получилась такая статистика: из 2 800 занимавшихся искусством в 1700–1900-х годах – 148 женщин. Это 5%. Из них знакомых мне имен едва ли десяток. Это было грустно осознавать. Пусть эти художницы не считаются великими, их работы не включают в собрания шедевров и хранят в музейных запасниках, но я уверена, что каждая из 148 женщин (упомянутых в сборнике, а сколько их туда не попало?) достойна быть в нашей памяти. Они сделали все для того, чтобы сегодня я и еще миллионы других женщин, девушек и девочек могли заниматься искусством.

Когда я стала рисовать, передо мной встал вопрос о том, как сочетать творчество с семейной жизнью, роль художницы – с ролями мамы и жены. Недоставало примеров поведения в ситуациях, с которыми сталкивается каждая женщина, имеющая маленького ребенка. В книгах о художниках-мужчинах таких ситуаций не было совсем: либо речь шла исключительно о романтических отношениях, либо семья, жена, дети находились где-то далеко и появлялись лишь в удобный для главного героя момент. Он был лишен бытовых проблем и практически никогда не сталкивался со своими детьми (если они у него вообще были). Илья Репин – многодетный отец, но в автобиографии пишет исключительно о своей учебе и творчестве. Его жена Вера была художницей и родила ему четверых детей. Угадайте, много ли ей пришлось заниматься живописью после замужества.

В течение многих веков (за исключением разве что последних ста лет, да и то не во всех странах) женщины приобщались к живописи скорее вопреки окружающим обстоятельствам. Чаще всего это удавалось тем, чьи отцы или другие родственники были причастны к искусству. Тогда обучение происходило напрямую, и те, у кого потом хватало желания, упорства и кому сопутствовала удача, продолжали работать. Многие женщины приостанавливали или прекращали карьеру после замужества. С одним или несколькими детьми на руках (даже при наличии кормилицы, няни и помощниц) становится уже не до других занятий, по крайней мере на несколько лет. Ведение дома, хозяйства, управление штатом прислуги и наблюдение за обучением детей лежали на женских плечах и отнимали много сил и времени.

К тому же, конечно, все это касается лишь очень узкой прослойки аристократии, где в принципе задумывались о том, чтобы девочки учились и чем-то занимались. Где было достаточно свободных средств на то, чтобы нанять учителей, купить книги, материалы, а тем более отправить дочь учиться в признанные художественные центры – Рим, Дрезден, Париж. Поэтому девочке, чтобы в будущем, возможно, стать художницей и чего-то добиться, нужно было буквально с разбегу попасть в игольное ушко!

В Российской империи ситуация имела свою специфику: светского искусства как такового не существовало практически до Петровской эпохи. Безымянные художницы трудились в монастырях, вышивая иконы и платы, украшая миниатюрами церковные рукописи, – их мастерство не предполагало притязаний на личный успех. В деревнях существовали народные промыслы, умельцы делали игрушки, расписывали посуду, ткали одежду, занимались вышивкой и нанизывали украшения – во всем этом женщины тоже принимали участие, но и тут авторство не признавалось ценностью, а вещи ручной работы не считались произведениями искусства.

Почти сто лет потребовалось стране после реформ Петра, чтобы прижились идеи европейского светского искусства и выросло первое поколение русских авторов, для которых создание картин, скульптур, гравюр, рисунков по новым канонам не было чуждым. Сто лет формировались новые институты, переводились и печатались западные книги, создавались первые музеи и картинные галереи, приглашались заграничные мастера, получавшие императорские заказы, а талантливые юноши отправлялись учиться за границу – все это для того, чтобы к концу XVIII века продемонстрировать всему миру произведения, созданные в России.

И лишь тогда понемногу, робко, сперва единицами, потом десятками, а к концу XIX века, когда в Императорскую Академию художеств официально стали принимать женщин, уже тысячами хлынули они в сферу искусства. Тут и случился взрыв амазонок авангарда, потрясший весь мир силой женского творчества. Эти имена на слуху не только у нас, но и во всем мире: Наталия Гончарова, Ольга Розанова, Варвара Степанова и другие мастерицы перевернули представление о том, что женщины не способны творить. Именно из-за особенностей социальной системы и устройства образования я рассказываю о тех, кто родился и успел поучиться до революции, – потому что затем сама страна и ситуация как с образованием, так и с женским вопросом изменились кардинально.

Если читать не книги, написанные сегодня, а переписку, дневники, воспоминания тех, кто жил в XIX – начале XX столетия, встречаешь множество женщин, занимавшихся живописью и рисованием. Это матери, сестры, возлюбленные, жены, дочери, соученицы и знакомые известных нам художников (и не только). Они жили рядом с ними, учились чему и как могли, работали, принимали участие в выставках. Но затем их имена и картины, их дела и влияние оказались словно вырезаны из этой ткани совместной действительности как неважные, не имеющие значения. Частично это было сделано в советскую эпоху, когда ценность художника определялась происхождением, политическими взглядами и соответствием эстетическим канонам соцреализма. Многие имена исчезли автоматически вместе с эмиграцией – из-за неактуальности поднимаемых тем или, например, из-за работы на императорскую семью. Не упоминались в исследованиях и художницы, которые были репрессированы. Таким образом, пропали почти все…

Все это говорит о степени разорванности, разрозненности информации. Мы видим не непрерывную ткань истории, а ее обрывки, причудливо сложенные в узор стараниями каких-то рассказчиков из прошлого. Причем один интерпретатор демонстрирует нам одно лоскутное одеяло, другой – совершенно иное.

Сегодня многие художницы начали возвращаться. В основном те, что связаны с авангардом, как наиболее ярким и значительным явлением. Но не только. С каждым годом мы узнаем все больше новых и интересных авторов, однако все еще идем по верхам. А главное, для того чтобы женские имена полноценно встроились в культурное поле, недостаточно одной книжки или одной выставки. Вырванные из родной почвы фигуры не могут так быстро прижиться обратно, нужно позволить им вновь врасти в контекст истории культуры – а это масштабная работа.

Больше всего вреда наносит, мне кажется, концепция величия. Все эти списки из 100, 50, 10 самых-самых великих художников или картин – абсолютный мираж, глянцевая картинка из модного журнала, идеал, до которого никогда не достать просто потому, что ты человек из плоти и крови, а не подправленная фотошопом двумерная модель. Не каждый художник должен быть великим и может им быть. Мы же не требуем от каждого водителя, садовника или повара величия и кардинальных преобразований? Он может просто хорошо и честно работать, получать удовольствие от жизни. Но искусство – это нечто большее. И от художника мы требуем чего-то наивысшего. Однако, если присмотреться, фигуры титанов вроде Леонардо да Винчи, Ван Гога, Ильи Репина или Павла Филонова были окружены десятками, сотнями, тысячами других художников. Они не существовали в одиночестве. Более того, их свершения и стали возможны благодаря культурному слою опыта, ошибок, поступков, находок, накопленных поколениями этих «невеликих» мастеров.

И для меня в историях художниц важен не факт величия, а факт присутствия. После того как их имена много лет даже не упоминались, важно просто вернуть их, увидеть лица, узнать судьбы, поинтересоваться наследием. Я хочу рассказать о многих женщинах. Некоторые были по-настоящему великими. Кто-то создал значительные вещи. Кто-то просто хорошо делал свою работу. Кто-то попробовал получить образование, выразить себя – и сошел с дистанции, такое тоже бывает.

Мне скажут: раз забыты – значит неинтересны. Однако история не раз доказывала нам, что это не так. Многие известные сегодня личности были открыты заново, например Ян Вермеер или Эль Греко. И мне очень хочется узнать этот населенный художницами огромный материк, скрытый за туманом неизвестности и малозначительности. Показать их во всем многообразии. Это не просто тени. Эти женщины были точно такими же, как мы с вами, жили ровно ту же жизнь – за исключением доставки продуктов, гаджетов и интернета (спасибо прогрессу!). Понять и увидеть их – значит в том числе понять и увидеть себя. Я не хочу забвения ни для кого. Память – это культура, уважение, принятие. И если мы не помним о женщинах, что были в прошлом, так же забудут и нас. Хочется изменить это. Женщины в искусстве были и есть. И этот факт имеет значение. Поэтому я занимаюсь исследованием историй художниц, родившихся до революции на территории Российской империи. Из этого материала родились и выросли мои лекции, выставки, экскурсии, потом – карта Петербурга с адресами, где они жили и учились, а теперь и книга, где вы можете прочитать истории некоторых из них. Это не искусствоведческое исследование, а сборник рассказов-биографий, которые очень помогли бы мне самой лет десять назад. Я хотела бы тогда знать об этих художницах, но в широком доступе информации не было. Я собирала ее по кусочкам – по старым и новым книгам, статьям, диссертациям и исследованиям, соединяла вместе, чтобы получить целостную картинку. Конечно, 15 глав книги представляют лишь малую часть женских имен в русском искусстве. Сегодня в моем списке уже более 700 художниц, учившихся до революции, и я уверена, что он далеко не полон. Хочу надеяться, что когда-то смогу рассказать обо всех.

Выбор героинь для книги продиктован тем, что мне хотелось показать судьбы из разных эпох. Имена одних более известны широкому кругу читателей, другие почти забыты. Художницы занимались разными видами искусства, происходили из разных семей и выбирали разные стратегии в жизни и творчестве. Но все они вдохновляют меня на то, чтобы продолжать идти по своему пути. Надеюсь, вдохновят и вас.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛИСТКА

Софья Сухово-Кобылина (1825–1867)

Софья Сухово-Кобылина. «Автопортрет». 1847

Картон, масло. Государственная Третьяковская галерея

Сказать, что Софья Васильевна волновалась, – значит ничего не сказать. Она чувствовала, что близка к обмороку, хотя никогда не считала себя кисейной барышней и обычно стойко встречала все трудности на своем пути. Да и велика ли трудность – пройти по залу и получить золотую медаль! Но при одной мысли об этом Софью опять начала бить крупная дрожь.

– Милая, да что с тобой? Тебе дурно? – ласково спросила ее сестра.

– Ах, Душенька, я, право, не знаю, что со мной делается… Никогда я так не волновалась.

Евдокия обняла сестру.

– Не слишком ли нарядный у меня туалет? – Софья нерешительно расправила кружева на белом платье.

– Ну что ты! Ты выглядишь прелестно. И потом, если бы ты пришла в простом туалете, то выказала бы непочтительность к присутствующим. Представь, сколько важных людей сегодня соберутся, чтобы посмотреть на тебя!

Софья вновь ощутила приступ дурноты.

– Я присяду ненадолго. Попроси воды, пожалуйста.

– Дорогая, отдохни, и я прикажу подавать экипаж.

Евдокия – Душенька, как все звали ее в семье, – хлопотала вокруг сестры, принесла ей холодное питье и натерла виски уксусом. Вместе с горничной поправила прическу и проследила, чтобы сестра не забыла шаль. Она гордилась Софьей – ведь сегодня был торжественный день, которого та так долго ждала. Сперва Софья в 1849 году получила от Академии серебряную медаль второго достоинства; в 1851-м – серебряную же медаль первого достоинства; в 1853 году – золотую медаль второй степени. Но тогда она даже не присутствовала на церемониях, поскольку была в Москве. Зато теперь – как не участвовать лично!

Пока карета ехала к зданию Императорской Академии художеств, Софья успокоилась. У нее была цель. Пусть нескромная и честолюбивая, но, в конце концов, не сама же Софья выбирала, кому дать золотую медаль? Раз судьба определила ей стать первой женщиной, получившей такие почести на поприще отечественного искусства, Софье необходимо – нет, она просто обязана! – запечатлеть этот миг для потомков. Значит, волноваться сейчас нельзя. Времени будет очень мало, а она должна запомнить все происходящее, сохранить в памяти отпечаток этого мгновения, словно на стеклянной пластинке дагеротипа.

Экипаж подъехал к главному подъезду Академии. Девушка вышла и оглянулась на серую гладь Невы под низким осенним небом, кивнула древним сфинксам – они наверняка и не такое видели за свою тысячелетнюю жизнь – и твердым шагом вошла в двери. Взбежала по главной лестнице к конференц-залу. Он был полон народу, на хорах также толпилась публика. Софья, запрокинув голову, успела разглядеть на плафоне мчащуюся по облакам колесницу Аполлона, а под ним муз, Гермеса и Славу с трубой в руках. В этот момент и впрямь грянули трубы, заиграли «Боже, царя храни!». Седовласый вице-президент Академии Федор Петрович Толстой объявил программу заседания, встал конференц-секретарь, и церемония началась.

10 (22) октября 1854 года состоялось торжественное награждение тех, кто окончил учебное заведение. Золотые медали первого достоинства были выданы пятерым художникам, в их числе – одной девице. Софья Сухово-Кобылина не являлась студенткой Академии, но получила большую золотую медаль за пейзажную живопись. И стала первой женщиной, удостоенной этой высокой награды. Позже художница написала картину, изобразив, как вице-президент вручает ей медаль, а зал полон публики, – своего рода «фото для соцсетей», какое мы бы сделали сегодня, чтобы зафиксировать важное событие. А Софья, несомненно, понимала его значимость. Ведь прошло едва ли не сто лет со дня официального основания Академии (в 1757 году она была создана Елизаветой Петровной, а в 1764-м получила официальный устав от Екатерины II), и вот – первая золотая медаль у женщины! Кстати, за вручением этой награды наблюдала другая будущая художница, Екатерина Толстая, дочь вице-президента Академии1. Получение золотой медали означало право участия в дальнейших конкурсах по программе и при успехе – возможность продолжить учебу за границей на государственные деньги (пенсионерство), а также претендовать на профессорскую должность. В дальнейшем Софье предлагали отправиться в пенсионерскую поездку, но она отказалась от казенных средств и поехала в Рим учиться за свой счет. Ну а место профессора в Академии ей вряд ли предложили бы в любом случае: в середине XIX столетия академики так широко еще не мыслили.

Почему же путь к формальному признанию того, что женщина способна создавать достойные живописные работы, занял целый век? Не стоит забывать, что начиная с петровских времен российское общество только привыкало к тому, что женщины в принципе хотят и могут получить образование. Лишь на рубеже XVIII–XIX веков стала складываться система женского среднего образования; начало ей положил основанный императрицей Екатериной II Смольный институт благородных девиц. В программу государственных заведений и домашнего обучения, а затем частных женских гимназий непременно входили рисование и различные виды рукоделия, но это не было чем-то серьезным и не предполагало дальнейшей профессиональной деятельности. Должны были измениться общество и требования времени, чтобы в массовом сознании укоренилась мысль: женщина может становиться профессионалом и работать по своему желанию или по необходимости.

По сути, окончивший Академию художник являлся чиновником и состоял на службе у государства, только служба была более свободной, чем у других. И для многих это был отличный способ сделать карьеру – даже человек из низов, став художником, мог достигнуть изрядных высот. Система появилась еще в середине XVIII века, когда возникла идея организовать «Академию трех знатнейших художеств». В учащиеся набирали детей восьми-девяти лет – сперва они попадали в Воспитательное училище при Академии, позже переходили в высшее учебное заведение и получали полное образование в alma mater. Причем это были не выходцы из дворянского сословия, а дети солдат, мещан, купцов, иногда даже крепостные. Для дворян карьера художника не была престижной, они стремились стать военными или государственными служащими, дипломатами, но уж никак не художниками, чей статус тогда был ближе к мастеровым (и восприятие менялось медленно).

Окончивший Академию студент, получив звание классного художника (к примеру, первого класса), официально становился коллежским секретарем (по Табели о рангах – девятый класс, соответствующий военному званию штабс-капитана). Тем, кто получал большую серебряную медаль, присуждали низший чин – 14-го класса (система варьировалась с изменениями академического устава). Звание художника предполагало также освобождение от уплаты налогов. По сравнению со многими подданными Российской империи художники были вольными птицами. Они могли работать самостоятельно, искать заказы. А можно было получать новые звания, продвигаясь по службе. Профессора получали не только звание и оклад, но также казенную квартиру с дровами и освещением, а после окончания службы – пожизненную пенсию.

В первые полвека существования Академии художеств ни о каких студентках и речи не было. Хотя женщины, работавшие как художницы, изредка появлялись. Еще при Петре художница Доротея Мария Гзелль, приехавшая с мужем Георгом Гзеллем, состояла на службе при Академии наук и официально получала жалованье. Потом заказы от императрицы Екатерины II и двора принимала скульпторша Мари-Анна Колло – за свое искусство она была избрана академиком еще до того, как в 1767 году изваяла голову для статуи Петра I (автор памятника Этьен Фальконе так и не смог добиться портретного сходства). Сразу две дочери французского скульптора Николя-Франсуа Жилле, 20 лет служившего в Академии, в 1774 году были приняты в назначенные2: Елизавета – по портретной живописи, София – по живописи «фруктов и цветов». В 1800 году художницу Элизабет Виже-Лебрен приняли в почетные вольные общники3 Академии. Однако все это были скорее исключения из правил.

В начале XIX века Академию реорганизовали – Воспитательное училище упразднили, поменяли программу. С этого же времени в списках получивших звания и серебряные медали начинают мелькать женские имена. Часто это жены или дочери художников либо те, кто мог себе позволить несколько лет брать частные уроки живописи у профессоров самой Академии или у мастеров за границей. Кстати, были и те, кто брал уроки, но не подавал свои работы на академические выставки, не претендуя на официальное признание.

Художницы были, и медали (серебряные и малые золотые) им присуждали, но все они, как и сама Софья, не учились в прекрасном здании на Университетской набережной, а занимались индивидуально у профессоров из Академии или получали образование в других местах и странах. Затем подавали свои картины на участие в академических выставках. И в итоге могли получить поощрение в виде медалей и даже (если сдавали экзамены) звание неклассного художника. «Неклассный» – не оценка творчества, а показатель того, что художник не имеет класса или чина и не может продвигаться по службе. Женщины на службу не принимались и, следовательно, иметь чин не могли (кроме номинального использования чина мужа – отсюда в литературе того периода встречаются генеральши, титулярные советницы и пр.). Единственным исключением были чины придворных дам, состоявших на официальной службе при императорском дворе (фрейлин и т. д.), однако они не включались в Табель о рангах и не сопоставлялись с мужскими чинами.

Вплоть до середины XIX века в официальных отчетах Академии художеств женские имена встречаются раз в несколько лет, то чаще, то реже. Например, в 1807 году дочь медальера Карла Леберехта Екатерина Лембке получила звание назначенной по миниатюрной портретной живописи.

В 1842 году в открытой Обществом поощрения художников Рисовальной школе при Академии появился специальный женский класс. Он стал вспомогательной ступенью, благодаря которой многие женщины смогли готовиться к академическим экзаменам – занятия там были доступнее частных уроков, а преподавали те же профессора, что вели классы в самой Академии.

В 1850-х художниц стало ощутимо больше: например, в отчете за 1854–1855 годы названо сразу девять получивших различного достоинства медали и звания. Поэтому вручение большой золотой академической медали, безусловно, было ярким событием. «Это крупный успех, подлинный и, без сомнения, огромный шаг, сделанный ею в настоящей карьере, – отмечал брат Софьи Александр Сухово-Кобылин (старший сын в семье и известный драматург), – в ее жизни это эпоха, которая сто́ит всякой другой и которая придает ее существованию прекрасную значительность; – вы видите, я смотрю на дело не с точки зрения честолюбия или тщеславия, а с точки зрения, рассматривающей по существу и нравственной. Я счастлив этим событием… Зная наслаждения всякого рода, я прихожу к убеждению, что лучшими из них являются те, которые доставляют нам наука и искусство, – они дают нам возможность говорить: "Omnia mea mecum porto"4. Это имеет огромное значение в жизни»5.

Как тогда было принято, Софья обучалась дома, причем в их семье дочерей учили так же, как и сына. Сухово-Кобылины, богатые московские помещики (отец – полковник артиллерии, участник Отечественной войны 1812 года), могли себе позволить и домашний театр содержать, и дать детям прекрасное образование в объеме гимназии. Науки им преподавали лучшие профессора Московского университета – Н. И. Надеждин, М. П. Погодин и др. Дети писали стихи, разыгрывали пьесы собственного сочинения. В гостиной дома на Страстном бульваре мать принимала известных гостей, от историков до литераторов. На лето выезжали в Выксу Нижегородской губернии – там находилось имение матери Марии Ивановны, урожденной Шепелевой. Потом Александр поступил в университет и окончил его, поехал продолжать образование в Германию. Девушек же ждали иные судьбы. «Я всегда боялся, признаюсь тебе в этом откровенно, чтобы вы, выйдя замуж, не стали слишком светскими или просто светскими женщинами и чтобы вы не увеличили собою, к моему огорчению, число всех этих болтушек, в которых в сущности нет ничего дурного, но и ничего хорошего», – писал Александр своей самой близкой по духу сестре Евдокии6.

The free sample has ended.