Read the book: «Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре»

УДК 391:008

ББК 71.063.2

Г67

Составитель серии О. Вайнштейн

Редактор серии Л. Алябьева

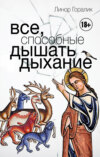

Линор Горалик

Шляпу можешь не снимать: Эссе о костюме и культуре / Линор Горалик. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Библиотека журнала „Теория моды“»).

В книге Линор Горалик* собраны ее развернутые эссе, созданные за последние двадцать лет и опубликованные преимущественно в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура». Автор не раз подчеркивала, что занятия теорией и историей костюма (ключевые интересующие ее темы – «современный костюм и идентичность» и «костюм в периоды кризиса») плотно связаны с аналогичной работой, проводимой ею в своем художественном творчестве. Речь идет об исследовании индивидуального опыта проживания ситуаций внутреннего вызова, порожденного напряженными внешними обстоятельствами. Эссе, вошедшие в эту книгу, демонстрируют не только примеры этой работы, но и обращения автора к темам трансгрессии, этники, социального искусства, лидерства, болезни и больничного пространства. Сборник делится на три части: в первую («Мальчик в кофточке с пуговицами») вошли тексты, посвященные вестиментарным практикам позднесоветского периода и постсоветской эмиграции; второй раздел («Шляпу можешь не снимать») посвящен бытованию одежды в различных смысловым контекстах – от антуража fashion-съемок до современного эротического костюма; третью часть («Но ты, моя любовь, – ты не такая!») составляют эссе о важных трендах современной культуры – от карантинных практик, связанных с телом, до ностальгии по СССР в брендинге продуктов питания. Линор Горалик – прозаик, поэтесса и журналистка, автор вышедших в издательстве «Новое литературное обозрение» книг «Имени такого-то» и «Тетрадь Катерины Суворовой».

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

В оформлении переплета использована © Photo by Kathy Cat on Unsplash.com

ISBN 978-5-4448-2833-5

© Л. Горалик, 2025 © С. Тихонов, дизайн обложки, 2025 © ООО «Новое литературное обозрение», 2025

18+

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК ЛИНОР ДЖУЛИЯ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР ДЖУЛИИ

От автора

Эта книга – сборник моих эссе на темы, которые я определила бы (с большим волнением и некоторым смущением) как «костюм», «культура» и «общество». Здесь объединены эссе за последние пятнадцать лет, выходившие в первую очередь в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура», сотрудничество с которым для меня – огромная честь и огромная радость и которому я исключительно благодарна за поддержку и доверие, – как благодарна «Новому литературному обозрению» и «Коммерсант Weekend»: тамошние эссе тоже есть в этом сборнике. Спасибо, дорогие коллеги: Людмила Алябьева, Ирина Прохорова, Елена Нусинова – вы придали мне храбрости и вдохновили на работу, на которую без вас я, скорее всего, просто никогда не решилась бы. И спасибо всем, кто был причастен к публикации этих текстов – кто редактировал и корректировал их. Я знаю свои недостатки и знаю, насколько лучше вы сделали в итоге мои исходные материалы.

Собирая эти эссе в единую книгу, я сделала две вещи: прошлась по ним с минимальной, но значимой для меня редактурой и разместила тексты в определенном порядке, отличном от хронологического. Главным элементом моей редактуры было подчеркивание собственных слабостей: я шла по текстам и терпеливо расставляла такие слова, как «мне кажется», «на мой взгляд», «наверное» и «создается впечатление, что…», везде, где (как мне кажется) я звучала слишком уверенно и директивно, – хотя выяснилось, что подобных слов и выражений в моих текстах, к счастью, и так немало. Это было очень важно сделать: мне хотелось всячески обозначить, что каждое мое эссе представляет собой не попытку убедить читательниц и читателей в чем бы то ни было, но попытку пригласить их к размышлению на предложенную тему. Я очень надеюсь, что мне это удалось.

Я разделила сборник на три части. В первую часть, «Мальчик в кофточке с пуговицами», вошли эссе, посвященные позднесоветским вестиментарным практикам и вестиментарным практикам ранней постсоветской эмиграции. Иными словами – это эссе о том, как люди справлялись с одеждой на излете эпохи СССР, в период его медленного и тошнотворного издыхания – и сразу после. Меня остро интересует эта тема – костюм советского и постсоветского «переходного периода» – и в двух других частях этого сборника ясно слышны ее отголоски. Вторая часть называется «Шляпу можешь не снимать» и объединяет несколько эссе, так или иначе связанных с разнообразными вестиментарными практиками: здесь собраны разговор об определенном типе антуража fashion-съемок, эссе о коммуникативной функции современного эротического костюма, и другие работы, связанные с бытованием костюма и его смысловым пространством. Наконец, третья часть книги – «Но ты, моя любовь, – ты не такая!» – это эссе на темы, связанные с культурными и общественными феноменами, интересующими меня: от маркетинга до критических онлайн-коммуникаций.

Тексты этой книги могут показаться очень разными, если смотреть исключительно на их подзаголовки, в высушенном виде обозначающие центральный тематический стержень каждого эссе. Но для меня все эти работы, в сущности, об одном и том же: о том, как частные лица каждый день решают частные проблемы, связанные с вестиментарными (а иногда – просто культурными) заботами. Я думаю, это единственное, что по-настоящему захватывает меня, что заставляет меня жадно расспрашивать, фиксировать, предпринимать попытки анализа и, наконец, писать тексты (а пишу я такие эссе мучительно, переписывая по десять раз и испытывая терпение редакторов повторными срывами дедлайнов из страха сдать ужасную, кривую, косую, бесконечно слабую работу). И здесь я хочу вернуться к благодарностям: огромное спасибо Людмиле Алябьевой, всегда поддерживавшей этот мой узкий интерес, всегда терпевшей мои «завтра сдам!» и ставшей инициатором этой странной книги. И не могу передать, как я благодарна моим информантам – тем, без кого были бы невозможны эти эссе, тем, кто писал и рассказывал мне о своем глубоко личном опыте, тем, кто доверял мне свои воспоминания, истории, впечатления. Невозможно перечислить здесь всех поименно, но я безмерно благодарна каждой, каждому, всем. Спасибо огромное.

Часть I

Мальчик в кофточке с пуговицами

Эссе о позднесоветских вестиментарных практиках и практиках ранней постсоветской эмиграции

Антресоли памяти: воспоминания о костюме 1990 года

1990‑й. Опыт изучения недавней истории. Сборник статей и материалов. В 2 томах. Том 2. М.: Новое литературное обозрение, 2011

В последний день ноября 1989 года я улетала из аэропорта Шереметьево-2, где у моих родителей навсегда отобрали советские паспорта, в настоящем джинсовом комбинезоне, надетом поверх связанного мамой свитера с рукавами летучая мышь, и в немыслимых, ненавистных зимних сапогах-дутиках – на два размера больше, чем мне нужно, потому что они перешли мне по наследству от сына друзей друзей родителей. Наши чемоданы старательно и брезгливо шмонали, и один шмонатель сказал другому: «Хрена себе у них какие шмотки!» Шмотки у нас были – купленные на рынках у рома, поляков, кооперативщиков, поддельщиков, – «набор отъезжающего», который ни при каких обстоятельствах не носили перед отъездом: лучшее, с муками добытое, предназначенное для новой жизни там – и выброшенное через полгода, потому что даже чистенькие поношенные вещи из даримых нам безымянных пакетов с помощью эмигрантам оказались в сто раз лучше всего этого бесценного, втридорога купленного богатства, по диковатости которого «русских» можно было углядеть за три километра на протяжении нескольких лет. Впрочем, несколько лет эти вещи, к счастью, не выдерживали. 1 января 1990 года мне пришло письмо от одноклассника из родного города: «Как ты? Уже освоилась? Можешь узнать, сколько стоит кожаная куртка?» Это была совершенно понятная и совершенно уместная последовательность вопросов: меня тоже интересовало, сколько стоит кожаная куртка.

Когда я начала расспрашивать знакомых (а затем и незнакомых) людей о том, что носили в 1990 году, мне немедленно стало ясно, что дискурс памяти здесь оказывается много интереснее дискурса фактов. Восстановление точной датировки в вопросе появления легинсов на территории позднего СССР может быть полезным и занимательным для историка, занимающегося проблемой того, как мировые модные тенденции просачивались сквозь дыры в ржавеющем железном занавесе (кстати, в опросе участвовала дама, утверждающая, что она была первым человеком, надевшим легинсы «по эту сторону [железного] занавеса»). Но для восстановления общей вестиментарной картины 1990 года мне кажется куда более интересным рассмотреть другие вопросы: каким тогдашний костюм предстает сегодня в памяти тех, кто его носил? Где и почему память, в ходе разговора на эту тему, «схлопывает» даты и подменяет одни понятия и факты другими? В каких терминах люди описывают одежду того времени? Какие эмоции вызывает сама эта тема? Как в 1990 году изменился вестиментарный язык – и как он изменился с тех пор? Оговорю заранее, что далее в тексте я буду опускать слова «по воспоминаниям моих респондентов», «в описании участников опроса» там, где речь идет о сухих фактах (в основном – о точной дате появления в тех или иных регионах тех или иных конкретных элементов костюма).

Нижеследующий текст есть описание реконструированного мира, и факт того, что этот мир именно реконструированный, ретроспективно исследованный, важен и принципиален: смещения и «схлопывания», подмены и контаминации оказываются главными элементами этого мира, его весомыми составляющими, из которых можно делать выводы куда более интересные, чем из подлинных фактов истории. Аналогичное явление характерно для работы психотерапевта: «что запомнилось» и «как запомнилось» зачастую оказывается важнее того, что происходило в жизни клиента на самом деле. Один из ста пятидесяти с лишним участников опроса писал вслед собственным ответам на вопросы моего интервью: «Внезапно я понял, что часть того, что я рассказал, относится к году, наверное, 89‑му, а что-то и позже происходило, но почему-то склеилось в один пельмень». Сам факт возникновения этой агломерации-«пельменя» крайне интересен: тема недифференцируемости 1990 года в вопросах о костюме (в отличие от проверочных вопросов о, скажем, заработках или политике, на которые респонденты часто отвечают довольно точно) всплывает примерно в каждом десятом интервью – вплоть до радикальных утверждений наподобие следующего: «Мои впечатления от того времени и примерно до 1998–1999 годов, что вообще никакой особой моды не было». Обратная сторона этого явления – очень точные ответы, твердо разделяющие 1990 год и годы последующие и предыдущие, обычно построены на привязке событий личной жизни к периоду обладания тем или иным конкретным элементом гардероба (тема «отдельного предмета гардероба» сама по себе является принципиальной и рассматривается ниже довольно подробно).

Этот текст построен на материале более чем полутора сотен интервью, частью (около сорока) – устных, в большинстве своем – письменных, полученных в результате проведения подробных опросов online (в основном посредством блог-сервиса LiveJournal). Подавляющее большинство опрошенных относится к так называемой «наиболее активной части населения»: за редкими исключениями (приблизительно 8%), в 1990 году они находились в возрасте 10–25 лет со вполне представительным распределением по возрастным группам (до 12 лет в 1990 году – около 20%, от 12 до 16 лет – приблизительно 30%, от 17 до 21 года – примерно 27%, старше 21 года – приблизительно 15%). Различие ответов в зависимости от возраста опрашиваемого само по себе оказалось интересным (о чем подробно написано далее). В качестве других разделительных линий можно назвать социальный статус отвечающего и регион проживания: большинство опрашиваемых жили в 1990 году в СССР, некоторые в настоящее время проживают за границей.

Двойственная эмоциональная окраска большинства услышанных мной воспоминаний крайне характерна (это, вероятно, будет прослежено и в других материалах данного номера) для воспоминаний о 1990 годе в целом: в этих нарративах, за редкими исключениями, нет ни однозначной ностальгии, ни однозначного неприятия: «Эх, было время! Вспоминать не хочется, но было и весело тоже». Амбивалентное отношение, как будет видно из дальнейшего материала, распространяется почти на любой аспект темы «одежда 1990 года»1: от значений одежды до возможности одеваться по желанию, от свободы в выборе костюма до «парадной формы». Такая двойственность образует поразительно точную рифму к двойственности, а то и к множественности смыслов, возникшей в тот момент в другом языке: языке самой одежды.

«Прежде нежели рассеемся по лицу всея земли»: язык костюма в 1990 году

Отталкиваясь от часто применяемого в теории костюма подхода к наряду (outfit) индивидуума как к высказыванию, которое интерпретируется другими в рамках «языка костюма», общего для всех представителей данного среза социума (с очевидными оговорками касательно социального слоя, географической общности и ряда других параметров), можно говорить о том, что самым ярким, на мой взгляд, явлением в языке костюма 1990 года оказывается эффект «вавилонской башни», возникший почти на всем позднесоветском пространстве2.

Этот эффект возник в первую очередь по причине нарушения логики и временного цикла бытования одежды на всех социальных уровнях. Во-первых, традиционный для Советского Союза дефицит и связанные с ним практики ношения и приобретения одежды в конце 1980‑х – начале 1990‑х годов приобрели крайние формы. В результате люди практически потеряли возможность следовать принятым и допустимым в той или иной среде вестиментарным нормам, совершать привычное «высказывание» на языке костюма. Во-вторых, новые источники приобретения одежды (например, увеличение числа тех, кто совершал поездки за границу) и новые ориентиры в моде (иностранные фильмы и телесериалы, распространившиеся в СССР западные каталоги готовой одежды – такие, как Otto и Neckermann, – и одежда тех же «выездных») привнесли в язык позднесоветского костюма принципиально новые средства выражения, которые часто фетишизировались и подвергались непредсказуемому переосмыслению по сравнению с исходной средой бытования. Эти «знаки новой одежды» были редки, им приписывалось особенно высокое значение.

В-третьих, в конце 1980‑х годов в СССР происходила «ползучая» отмена униформы. Постепенное ослабление неписаных требований к одежде в целом ряде областей социальных практик (отмена школьной формы; ослабление категорических требований к костюму на целом ряде предприятий; появление общественных деятелей-«неформалов», нарушавших все правила внешнего вида и поведения, ранее обязательные для «застегнутых на все пуговицы» советских функционеров) привело к резкому расширению возможностей языка одежды в тех областях советской жизни, где он был априорно редуцирован. Однако одновременно шел и противоположный процесс: терялись или размывались значения элементов одежды в случаях, в которых до того костюмные коды считывались совершенно автоматически, были привычными и понятными.

В-четвертых, стремление к свободе, к самостоятельному высказыванию в костюме (к этому, как и к любому проявлению нонконформизма, в советские годы относились крайне настороженно) привело в конце 1980‑х годов многих людей к проявлению большей индивидуальности в одежде, зачастую – подчеркнутому, даже вызывающему.

Все эти причины в совокупности привели к распаду общего «языкового» пространства костюма – а за этим у многих сформировались недоверие к любым костюмным кодам, общая неуверенность в том, что они адекватно считывают «высказывания» в одежде, совершаемые окружающими людьми, и страх перед тем, что окружающие не поймут их собственные «высказывания» (зачастую остро не устраивающие самих «носителей» костюмных кодов в силу ограниченности доступных выразительных средств – и ограниченности средств финансовых).

Мне не удалось найти более или менее подробных описаний того, как конкретно решали «проблемы коммуникации» строители этой семиотической «вавилонской башни» и, главное, как восстанавливалось взаимное понимание в первичный период исчезновения общего языка. Исчезновение же единого костюмного кода на позднесоветском пространстве запустило, на мой взгляд, долгосрочный (в некоторых аспектах – не завершенный и по сей день) процесс создания принципиально нового вестиментарного языка. Однако в первое время – в качестве реакции на распад – был быстро, но конвульсивно, с заметными социальными усилиями выработан необходимый для переходного времени «новояз», в некоторых отношениях очень редуцированный по сравнению с советскими временами, а в других, напротив, намного более богатый значениями.

Одним из методов сохранения коммуникаций в нарушенном языке костюма стала, по-видимому, острая зависимость от немногих сохранившихся общих «слов», выдвижение их на первый план, обострение и расширение их смысла. Например, таким важнейшим «словом» стало понятие «вкус» (чаще всего воспоминание моих респондентов о том, как в 1990 году в сознании людей активизировалась идея «вкуса», сопровождается тем, что и само слово «вкус» становится в ответах максимально «нагруженным»). Параметр «вкуса» можно было сохранить в костюме даже при крайней бедности и чудовищном дефиците. «Вкус в одежде» считывался как общее «послание», был сравнительно универсален и мог защитить от агрессии «новояза» тех, у кого не было возможности следовать моде. Он же был и способом самоограничения для тех, кто имел возможность пользоваться новыми выразительными средствами, но не понимал, как применять их на практике: «Ангорские пушистые свитера с люрексом и стразами на груди, которые были тогда просто писком и шиком, у нас дома считались моветоном»; «…я отбрыкивалась от лосин, от свитеров с люрексом и ободков на голову»; «…очень благодарна отцу за его хороший вкус. В моем гардеробе не было ничего вульгарного никогда…» (респондентку, в то время – подростка, «одевал» выезжавший за границу отец). Другим примером ужесточения смыслов немногих сохранившихся «слов» может служить лексикон «богатства» и «бедности», хотя и здесь случались ситуации сбоя, нарушения коммуникаций в силу того, что одежда и предметы косметики приобретались по случаю: «…морда в „Ланкоме“, а стрелки на колготках клеем замазаны». Ярчайший пример интерпретации сигнала «богатство/бедность» – следующая ситуация (респондентка и в 1990 году могла позволить себе одеваться по своему вкусу и выбору): «Как-то раз всей этой кооперативной тусовкой поехали в лес на турбазу <…> Было холодно и очевидно грязно, но обещали полный гламур и обманули, конечно, так что я, одевшись для леса, чувствовала себя в самый раз. <…> Зато были там две парикмахерши, прихваченные в последний момент для четности, – так вот они были в вязаных люрексовых платьях, кружевных колготках и на каблуках, и одна из них дружелюбно спросила меня: „Тебя привезли картошку чистить, да?..“». Эта тема – постоянного ношения всего «самого лучшего», вне зависимости от обстоятельств, – повторяется в воспоминаниях очень часто – в качестве необходимости делать свое «костюмное выказывание» понятным, пусть хотя бы по одному параметру.

Помимо привязанности к немногим сохранившим свои смыслы «словам» и «высказываниям» в костюме, в качестве метода сохранения коммуникаций нередко использовалось ужесточение используемого языка одежды, создание нерушимого, пусть и небольшого, пространства смыслов, внутри которого высказывания оставались понятными и легко интерпретируемыми. Естественно, такое пространство могло искусственно поддерживаться в основном внутри малых групп: «Законодательницей мод в нашей компании была девочка, которая косила под бизнесвумен. Она придумала дресс-код, отступление от которого считалось „вульгарным“. Носить можно было только короткие юбки или брюки и куртки. Длинные юбки, платья и длинные пальто/плащи были объявлены „вульгарными“. Краситься и носить золотые украшения, а также туфли на каблуках тоже было „вульгарно“». Здесь отчетливо видно построение этого малого, но легко «верифицируемого» смыслового пространства; существенно, что оно строится вокруг сохранившего понятность «слова» («вульгарность») и напрямую соотносится с уже затрагивавшейся темой «вкуса». Вот другое воспоминание о таком искусственно созданном групповом коде: «В сентябре 1990 года я перешла в новую школу в центре города. Там мода очень сильно отличалась от моды окраины: те девочки, кто носил яркую одежду или яркие аксессуары (резиночки, шнурки…), а также лосины, назывались „лохушками“. Также нельзя было подворачивать джинсы, завязывать шнурки на обуви и заправлять свитера в джинсы». Здесь жесткость «дресс-кода» куда выше, чем в обычном подростковом мире: она подчеркивает возникавшую в тот момент сложность дифференциации «свой – чужой» по признаку одежды. Жесткость, социальная принудительность этого кода напоминает отношение к одежде и косметике в молодежных субкультурах (о которых речь идет далее), – но здесь ни о какой субкультуре речи не идет: подростки в описанном классе осознавали себя, вероятно, как «девочек из центра», не более того. Поддержание такого «регламента» в подростковой среде, не связанной с субкультурами, – по-видимому, вообще характерная черта второй половины 1980‑х и особенно 1990 года.

Часто создание нового языка одежды затрагивало и вербальные коммуникации: «„Правильные“ дети носили все навыпуск и главное – одежду называли жаргонными словечками: рюкзак назывался „бэг“ (от английского „сумка“), майка – „тишка“, джинсовая куртка – „джакет“, носки – „сырки“, пуховик – „даун“ и т. д.»

Интересным аспектом общей костюмной дискоммуникации стала зависть, которую респонденты, по их воспоминаниям, испытывали к группам, тем или иным образом выработавшим общий язык в одежде раньше или успешнее других. Безусловными лидерами на этом пути были именно представители субкультур, тогда называвшиеся в официальной речи неформалами. В особенно выгодном положении оказались те, кто имел возможность наследования или заимствования кода у групп, существовавших до распада общего языка. Например, новая волна молодых хиппи, возникшая на позднесоветской территории, получила щедрое, прекрасно структурированное наследство первой волны хиппи, так называемой Системы. Панки и металлисты заимствовали язык аналогичных западных движений. Даже гопники находились отнюдь не в пустом семиотическом пространстве: они, насколько можно судить, воспроизводили в своей одежде устоявшийся язык рабочих районов3. Люди, ассоциировавшие себя в тот период с той или иной неформальной субкультурой, были среди немногих респондентов, чьи ответы говорят не о распаде костюмного языка, а о его уверенном поддержании: «Как одеты другие, рассматривалось с точки зрения свой/чужой»; «Да, это (одежда. – Л. Г.) было важно для меня, поскольку я был вроде как неформалом. Одежда была своего рода отличительным знаком». Респондент, который в те времена «хипповал, естественно», сегодня пишет: «Одежда практически совпадала с идеальным о ней представлением, ни до, ни после подобного не было», – высказывание крайне редкое, почти невероятное среди опрошенных. Другое в высшей степени интересное высказывание – «…в школе и „на районе“ – очень важно (как ты одевался. – Л. Г.). В среде хиппарей и панкующих, с которыми я общалась, – очень не» (то есть совсем неважно). Такие ответы прямо указывают на то, что в описываемых группах существовал вполне устоявшийся язык одежды, противостоявший языку широкой среды.

Те, кто не причислял себя к неформальным группировкам, часто указывают не просто на понимание их влияния и на соблазнительную понятность их языка («Неформалы тогда сильно влияли на моду – кто к какой тусовке относился, можно было определить сразу»; «Огромное влияние на моду оказывала гопническая культура – шапки-пидорки, спортивные костюмы…»), но и на прямую зависть, вызванную этой простотой и наличием стабильных, принятых ориентиров в этой среде: «Очень завидовала „хипповавшей“ сестре и ее подружкам. Очень важно было не выглядеть вульгарно-„пошло“».

Из-за распада общего языка костюма к этой «глухоте» (то есть к неспособности правильно интерпретировать чужой костюм как «высказывание») прибавилась и «немота», невозможность сконструировать внятное «высказывание» из доступных средств, создать понятный другим костюм, – поскольку семантическое пространство многих новых предметов одежды оказывалось смещенным или не вполне определимым: «Помню, что жутко завидовала барышне из соседнего подъезда, которая носила тренировочные штаны „Адидас“ из такой шелковистой ткани с полосками по бокам – и к ним лаковые лодочки с бантиками»; «Мы ходили парадно гулять по Невскому в спортивных костюмах»; «…у моей подруги были „мыльницы“ (пластмассовые пляжные туфли в дырочку, пользовавшиеся бешеной популярностью в конце 1980‑х. – Л. Г.), она их обула на классную вечеринку зимой с шерстяными колготками»; «…мы доставали длинные кожаные пальто „а-ля Штирлиц“ с погонами, не понимая, что во всем мире это была как бы гейская униформа»4. Наряд переставал быть связным высказыванием, зато высказыванием, хотя бы в самой общей форме сообщавшим о «модности» носителя, могла становиться одна-единственная вещь, как если бы в предложении необходимо было опустить все слова, оставив одно, и не обязательно главное – например, обстоятельство времени (невольно думаешь об аналогичной технике чтения советских газет, применявшейся советскими интеллигентами в более ранние десятилетия). О разных аспектах этой «власти одной вещи» в тогдашнем гардеробе речь заходит очень часто; мы рассмотрим этот феномен в одной из следующих глав.

Языковые нарушения в костюме 1990 года и его хронологических «окрестностей» касались не только непосредственно «высказываний», то есть построения и понимания индивидуального костюма, но и целых «языковых модальностей», то есть типов костюма; хорошим примером здесь, видимо, может послужить смутность и искаженность представлений о парадном, «выходном» костюме. Во все времена (и по сей день) парадный костюм обладал удивительной дуальностью свойств, одновременно сохраняя архаическую, традиционную ноту в одежде (что часто свойственно официальному языку в целом) и в то же время демонстрируя наиболее ярким способом представления носителя костюма о «лучшей», «самой модной» одежде5. Однако, когда речь заходит о парадном костюме 1990 года, респонденты в очень большом числе случаев буквально не могут вспомнить хоть какие-нибудь элементы одежды, зарезервированные именно для торжественных случаев. Причин этого «вытеснения» сразу несколько: элементарный дефицит; износ старой парадной одежды, автоматически переводивший ее в категорию обыденной, а то и непригодной, и, безусловно, все то же разрушение общепринятого языка костюма, из‑за которого прежнее парадное платье оказывалось чрезмерно архаичным, в то время как новых представлений о выходной, нарядной или «формальной» одежде не было вовсе. Интересно наблюдать, как участникам опроса запомнилась часто возникавшая необходимость поступаться одним из параметров пары «традиционное/новое и лучшее» в пользу какого-либо другого, чтобы их выходной костюм выполнял хотя бы одно из требований. Либо, как сформулировал один из опрошенных, «…парадная – это была просто любая новая одежда»: «…очень условно-парадная. То есть обычно комбинировалось что-то из повседневной носки»; «верхние части от (импортных. — Л. Г.) спортивных костюмов носились как выходные или даже нарядные вещи, с джинсами или юбками». С другой стороны, в качестве «выходного» костюма могли использоваться предметы парадные, но заведомо устаревшие или взятые у старших родственников: «платье, сохранившееся с выпускного»; «мамино платье из семидесятых»; «реквизированный у папы костюм». Мы опять наблюдаем ситуацию, в которой «высказывание» должно было зачастую восприниматься только по одному параметру, говорить о носителе костюма «хоть что-нибудь».

Нам мало известно о том, как строители вавилонской башни воспринимали постигшую их разноголосицу, но жители позднесоветского пространства, насколько можно судить по проведенным мной интервью, воспринимали поразительную эклектичность тогдашнего костюма с удивительным стоицизмом. Как сформулировал один из участников опроса, «не было представления, что эта дикость безвкусна; вообще [было] спокойное отношение к мешанине». Другой участник останавливается на этом же эффекте подробнее: «То есть были и весьма приличные американские джинсы, привезенные знакомыми, и тут же турецкие джинсы-„пирамиды“6. Еще свитера хипповские соседствовали с финской ярко-зеленой курткой, а кроссовки – с кожаными полусапожками с Рижского рынка. <…> В общем, что нашел, то и надел». Этот стоический тон свойствен большинству опрошенных. Вероятно, все они интуитивно понимали, что пространство смыслов в области одежды разрушается необратимо, и поэтому смирялись с нарастающим «языковым» хаосом, но одновременно с этим – пытались выработать новый язык (или, по крайней мере, поддерживали групповой «диалект»), а не грустили по поводу утери старого советского стиля: он был заведомо скучным и казенным и – по крайней мере, в 1990 году уж точно – не вызывал ностальгии.

Достать, доделать, доносить: парадоксы потребительских практик

Общепринятый взгляд на 1990 год как на год стремительного распада советских социальных практик, год отказа от нарабатывавшихся десятилетиями навыков и разрушения устоявшихся методов ведения быта и решения повседневных проблем входит в поразительное противоречие с тем, что происходило в этот момент в области костюма. Классическое представление о том, что платье способно поразительным образом «консервировать» черты былых эпох и отживших социальных установок, воплотилось в одежных привычках 1990‑го в максимальной степени. Этот год в области костюма оказывается апофеозом советских практик, моментом напряжения всех сил и демонстрации всех умений, приобретенных в сфере добывания и ношения одежды в период советской власти.

Опыт советского дефицита (который на фоне окончательного опустения магазинов в 1990 году начал казаться многим чем-то вроде ограниченного изобилия) оказался стартовой площадкой для развития выдумки, на которую голь оказывается особенно хитра именно в тяжелые времена. Если в предыдущие годы те, кто не умел доставать одежду или создавать ее самостоятельно, могли одеваться – пусть плохо, пусть скучно, пусть социально-презренно, но все-таки одеваться – в советских магазинах, то в 1990 году эта возможность почти исчезла: для обладания минимальным набором одежды, не говоря уже об одежде модной, новой или качественной, почти каждый из опрошенных должен был прилагать нетривиальные и значительные усилия.