Read the book: «Mujeres con poder en la historia de España»

Mujeres con poder

en la historia de España

Mujeres con poder

en la historia de España

VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA

Colección: Historia Incógnita

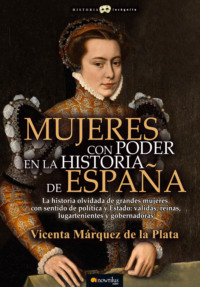

Título: Mujeres con poder en la historia de España

Autor: © Vicenta Márquez de la Plata

Copyright de la presente edición: © 2018 Ediciones Nowtilus, S. L.

Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid

Elaboración de textos: Santos Rodríguez

Diseño y realización de cubierta: Universo Cultura y Ocio

Imagen de portada: Margarita de Parma de Antonio Moro (siglo XVI).

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ISBN edición digital: 978-84-9967-942-6

Fecha de edición: abril 2018

Depósito legal: M-7884-2018

Índice

Validas

Capítulo 1.Doña Leonor López de Córdoba. La primera favorita de la historia

Capítulo 2. La monja de Ágreda, una valida en la sombra

Capítulo 3. Doña Anne Marie de la Trémouille. Princesa de los Ursinos. La mujer más inteligente de Europa

Reinas

Capítulo 4. Doña Toda Aznárez. Una reina fascinante y la más casamentera de la historia

Capítulo 5. Doña Urraca. Reina propietaria de Castilla

Capítulo 6. Doña Berenguela la Grande. La reina más generosa de la historia de España

Capítulo 7. Doña María de Molina. Una gran mujer que reinó tres veces

Gobernadoras

Capítulo 8. Doña Margarita de Parma. Gobernadora excepcional de los Países Bajos. Hermana bastarda de Felipe II

Capítulo 9. Doña Isabel Clara Eugenia. Hija de Felipe II y de Isabel de Valois. Reina y gobernadora de Flandes

Virreina

Capítulo 10. Doña María de Castilla. Lugarteniente y virreina en la corona de Aragón. Esposa de Alfonso V el Magnánimo. Reina abandonada

Bibliografía

VALIDAS

Capítulo I

Doña Leonor López de Córdoba. La primera favorita de la historia

En abril de 1368, Pedro I, a quien la historia llama el Cruel, se enteró de que su hermano bastardo, Enrique de Trastámara, ayudado por los refuerzos enviados por el rey de Francia y el duque de Anjou, había puesto sitio a Toledo. A comienzos del año 1369, el rey castellano se decidió a ir en socorro de esa ciudad, atravesando para ello el Campo de Calatrava. El 14 de marzo acampó Pedro I en Montiel. Cerca de allí estaban Enrique de Trastámara y su servidor Du Guesclin.

Las fuerzas que llevaba don Pedro eran muy reducidas, tres mil lanzas de los concejos de Sevilla, Carmona, Écija y Jerez, no había más. Esperaba el monarca apoyo de otros concejos que habrían de llegar en breve conducidos por su amigo y deudo el maestre de Calatrava, don Pedro López de Córdoba. A este había encomendado el rey la seguridad de sus tres hijas, habidas con doña María de Padilla, a las cuales había llevado don Pedro a Carmona, pensando que sería más seguro tenerlas en esa ciudad mientras don Pedro y él mismo iban a la guerra. Después de dejar a las hijas del rey debidamente aposentadas, junto con sus propios hijos, volvió para unirse a su señor, mejor dicho, volvía, pues los hechos se precipitaron antes de que él pudiere llegar.

Retablo de santa Hildegarda en su abadía de Rüdesheim

Desgraciadamente para el soberano, la batalla con el ejército de don Enrique llegó antes que los refuerzos que debería haber traído el maestre. El rey, con sus exiguas fuerzas, hubo de replegarse al castillo de Montiel. Este refugio resultó ser una trampa para las fuerzas reales, pues don Pedro, imposibilitado para hacer una salida o para huir se encontró atrapado en lo que había creído ser su refugio. En esta circunstancia, y sin poder escapar del cepo en que se había metido el rey de Castilla, envió, por medio de Men Rodríguez de Sanabria, una oferta secreta a Bertrand du Guesclin. La propuesta de don Pedro a Beltrán era la siguiente: si este lo dejaba escapar, el rey le recompensaría con 200 000 doblas de oro y los señoríos de Soria, Almazán, Atienza, Monteagudo, Deza y Serón. La respuesta del condestable francés fue noble: servía a don Enrique por orden del rey de Francia y no podía consentir en lo que se le pedía. No fue tan desprendida su acción como puede parecer, pues habiendo relatado la petición y oferta de Pedro I a su señor, don Enrique, este le concedió todo lo que su hermano le había ofrecido; es más, taimadamente, pidió don Enrique a su hombre que siguiese las conversaciones con don Pedro y que bajo el pretexto de hablar con él, le llevase a su posada. También le aconsejó que le diese toda suerte de seguridades, y que cuando estuviese allí el rey don Pedro, le llamase.

Por todos es sabido cómo se llevó a cabo la conjura que terminó con el reinado y la vida de Pedro I el Cruel. Es cierto que don Pedro se mereció con creces el apelativo de «el Cruel», pero no es menos cierto que don Enrique al principio de su reinado también pudiera haber merecido este epíteto. Si del vesánico Pedro se sabe hoy que era un degenerado con manía persecutoria y un irresponsable, de don Enrique nunca se ha oído que no fuese consciente de sus propias acciones y decisiones, por lo que la historia debería juzgarle con mayor rigor.

Aunque suspicaz y desconfiado como era, don Pedro no sospechó la celada alevosa que entre el francés y su hermano le estaban tendiendo, así que salió para entrevistarse con Bertrand du Guesclin acompañado de Men Rodríguez de Sanabria, Fernando de Castro y Diego Fernández de Oviedo. Entró confiadamente en la tienda de du Guesclin y al verla vacía sospechó una encerrona y quiso huir. Demasiado tarde. Fue detenido por Olivier de Manny. En ese momento llegó don Enrique provisto de todas sus armas. No entraremos en la descripción de los últimos momentos del rey don Pedro pues todo ello es archiconocido, solo diremos que el bastardo degolló a su hermano y con su daga le cortó la cabeza.

Una conmoción sacudió al reino. Muerto don Pedro, la mayoría de los lugares aceptaron al nuevo soberano incluso con un suspiro de alivio, no en vano tenían amarga memoria del gobierno del asesinado monarca. Sin embargo, hubo otros lugares que se negaron a reconocerlo por haber matado a su hermano, sobre todo porque creían que un parricidio no podía sustentar el derecho a una corona. Entre las ciudades rebeldes se hallaban Ciudad Rodrigo y Zamora, cerca de la frontera portuguesa; Vitoria, Salvatierra y Santa Cruz de Campez, próxima a la de Navarra; y Cañete, Molina y Requena, cerca de Aragón.

En Montiel, tras la desaparición de don Pedro, se rindieron los mejores amigos de este: Fernando de Castro, Garci Fernández de Villodre y Men Rodríguez de Sanabria. Mientras tanto, el maestre de Calatrava, Martín López de Córdoba, a cuyo cuidado estaban encomendadas las infantas, como ya adelantamos, se hizo fuerte en Carmona con las dichas princesas, su propia familia y el tesoro del rey. Entre los suyos, naturalmente, se hallaba su hija Leonor, que apenas tenía ocho años; su hijo don Lope, no mucho mayor que esta; y otras dos hijas con sus maridos. Al menos de estos sabemos seguro que existieron, pues doña Leonor los menciona en sus memorias aunque nada más se sabe de ellos.

Como lo que nos interesa es la figura de doña Leonor, nos detendremos un poco en sus memorias. Aunque este no es el lugar idóneo para hacer ninguna crítica literaria, por el interés que revisten debemos al menos mencionar que estas son altamente meritorias, hasta el punto de que se han celebrado encuentros históricos y literarios en torno a ellas, pues son el primer ejemplo de autobiografía en lengua castellana.

Doña Leonor, cuando tenía unos cuarenta años, y después de su privanza con doña Catalina de Láncaster, dictó sus memorias a un escribano de Córdoba, a las que intituló Esscriptura, para honrra y alabanza de mi Señor Jesu Christo e de la Virgen María, Su Madre. Durante mucho tiempo el manuscrito original estuvo depositado en el convento de los dominicos de Córdoba, desgraciadamente está hoy perdido. Existen dos copias tomadas del original: la del marqués de Fuensala del Valle y la de la Biblioteca Colombina.

Tuvo la dama una vida azarosa y puede decirse que desgraciada. Ella lo relata lamentándose de vez en cuando con un estilo literario que comparte la descripción de lo sucedido con el género epistolar, en un prototipo de lo que se ha dado en llamar el género de consolación, en el que el autor (o autora) habla de unos sucesos para ejemplo y consuelo de otros en la misma situación.

Era hija Leonor del mencionado maestre Martín López de Córdoba, que era sobrino de don Juan Manuel, y de doña Sancha Carrillo, sobrina de Alfonso XI, por lo que ambos progenitores procedían de la más acendrada nobleza. Nació doña Leonor en el palacio de Calatayud, se cree que en septiembre de 1362, y fueron sus madrinas de bautizo las señoras infantas, las tres hijas de Pedro I el Cruel, tal y como ella nos lo dice en sus propias palabras. Un tiempo después, doña Sancha Carrillo y su hija, junto con las señoras infantas se trasladaron a vivir en el Alcázar de Segovia junto con la familia real y allí falleció impensadamente la madre de nuestra protagonista. Doña Leonor era entonces aún muy niña, por lo que quedó la huérfana bajo la protección de una de sus madrinas reales.

No sabemos por qué (probablemente porque al no tener madre su padre se preocupó pronto de buscarle un buen acomodo para el futuro) el maestre don Pedro casó a su hija Leonor cuando tenía siete años. Le buscó un marido apropiado a su alcurnia y posición, aunque mucho mayor que ella, y lo encontró en Ruy Gutiérrez de Hinestrosa, que a la sazón desempeñaba el honroso cargo de camarero mayor del rey Pedro I.

En Castilla desde mediados del siglo XIII ya contamos con la reglamentación de los oficios de la corte, mediante la aplicación del Código de las Siete Partidas. Según estas, el camarero debía «guardar la Cámara do el rey albergare, é su lecho, é los pannos de su cuerpo, é las arcas, é los escritos del rey». Aunque con el transcurso del tiempo estos oficios se fueron tornando meramente honoríficos, no fue así al principio cuando en razón del oficio se tenía verdadera proximidad física con el monarca y por ello el cargo era muy codiciado entre los nobles.

Para demostrar que él también era un hombre poderoso, y que su poder de estirpe y nacimiento no eran inferiores a las del novio, don Pedro dotó a su hija con veinte mil doblas de oro, cantidad más que sobrada para asegurarle un futuro esplendoroso.

En sus memorias nos dice doña Leonor que su marido tenía infinidad de bienes, joyas y piedras preciosas, perlas y oro, y, aunque no nos dice a cuánto ascendía su fortuna, en conjunto parece que tenía bienes suficientes para que, junto con su dote, ambos gozasen de una vida muelle. Además, añade, podía armar al momento trescientas lanzas. Como cada lanza iba acompañada de seis peones y dos caballos (un corcel y un palafrén), trescientas lanzas significaban trescientos guerreros, mil ochocientos peones y seiscientos caballos. Durante la Edad Media, el precio de un caballo era equivalente a cien ovejas, así que seiscientos caballos, en moneda de cuenta era el precio de un rebaño de sesenta mil ovejas. Todo el equipo y armas, amén de la manutención de los caballos, los peones y las lanzas eran proporcionados por el señor, así que el marido de doña Leonor era un potentado, según se deduce de un cálculo apresurado de sus posibles bienes en virtud solo de los hombres que podía armar y alimentar a su costa.

Era el mencionado esposo de la joven Leonor, además, señor de vasallos y tenía bajo su poder y señoría no menos de quinientos moros y moras en calidad de esclavos.

Dobla de oro de 35 maravedíes de Pedro I. Siglo XIV. Sevilla. Dobla Cruzada.

Ya mencionamos que el fiel maestre de Calatrava, don Martín, había llevado a Carmona a su propia familia y a las tres señoras infantas, pues creía poder defenderlas mejor en esa fortaleza mientras se dirimían por la fuerza de las armas, lucha causada por las diferencias entre el rey y su hermano bastardo. Muerto el rey don Pedro, supo don Martín que el nuevo rey, don Enrique, vendría en pos de las infantas, pues en puridad ellas eran la encarnación de la legitimidad dinástica y cualquiera de ellas podría, ahora o en el futuro, disputarle la corona.

Esto era así en virtud del derecho de representación por el cual «los hijos —o hijas en este caso— representan la figura de sus padres, en todo tiempo y lugar, siempre», y podían reclamar cualquier cosa que les correspondiere a los dichos de sus padres, aunque esos padres hubieren desaparecido e incluso si hubiesen muerto antes de posesionarse del bien que reclamaba el hijo. En este caso, las hijas del rey muerto podían reclamar legítimamente el trono de su padre.

Efectivamente, acudió don Enrique de Trastámara a pedir la entrega de las hijas de don Pedro, pero el fiel maestre se negó a entregarlas; al contrario, se fortificó y resistió el asedio a que lo sometió el nuevo rey. Desalmado era el tiempo y desalmados sus protagonistas. Durante el asedio, una noche, cuarenta caballeros de don Enrique lograron escalar la muralla, pero fueron descubiertos y llevados a presencia de don Martín, el cual al saber que los infiltrados pretendían abrir la puerta al enemigo los hizo matar a todos a lanzadas. Gran enojo y consternación causó este hecho al rey don Enrique y quizá fue esa la razón de su inhumano proceder posterior.

Después de intentarlo repetidas veces, apreciando el Trastámara que le sería muy costoso en vidas tomar por la fuerza la villa, llegó a un trato con el defensor de la plaza fuerte: las hijas de don Pedro podrían abandonar Carmona con el tesoro de su padre e irse a Inglaterra, como solicitaba don Martín. En cuanto a los defensores de la villa, sus vidas y bienes serían respetadas; don Pedro y su familia tendrían carta salva y podrían salir sin ser molestados. Quizá el maestre de Calatrava no confiaba del todo en la palabra del rey, pues antes de abrir las puertas de Carmona (10 de mayo de 1371) hizo salir a las hijas de su difunto señor don Pedro, y de María de Padilla, acompañadas por el obispo de Jaén con el tesoro real. Todos juntos se hicieron a la mar rumbo a Inglaterra. Luego, siguiendo los pasos de lo pactado, se abrieron las puertas de Carmona para que entrase el nuevo rey.

Para deshonra de este, el soberano no cumplió nada de lo acordado y convenido; al contrario, nada más entrar en la villa, hizo tomar preso al fiel maestre de Calatrava, don Martín López de Córdoba, a su familia y a los defensores de Carmona. La matanza de los cuarenta hombres de Enrique fue vengada con un acto de crueldad que no desmerecía de lo que acostumbraba el difunto Pedro I el Cruel. Según la Crónica abreviada:

Mandó el rey arrastrar por toda Sevilla á Matheos Fernández, secretario del sello de la poridad del rey don Pedro, é cortáronle pies é manos, é degolláronle; é el lunes doce días de junio arrastraron á Martín López por toda Sevilla, é le cortaron pies é manos en la plaza de San Francisco, é le quemaron.

No se contentó el de Trastámara con tamaña felonía, pues en esos tiempos dar muerte ignominiosa a un noble era peor que la muerte misma, sino que tomó presos a todos sus servidores, parientes, hijos e hijas, yernos, sobrinos y encomendados y los hizo conducir a las Reales Atarazanas de Sevilla, en donde los sepultó para siempre, incomunicados en la más rigurosa prisión. Algunos de los hijos del infeliz maestre, como doña Leonor, tenían solo ocho años; el esposo que le había dado su padre, unos veintiséis; y su hermano Lope, diez. Además de condenarlos a la pena de prisión el rey se incautó de todos sus bienes, villas, propiedades y cualesquier otra posesión o pertenencia de la familia del que él consideraba un traidor a su causa.

Nos relata doña Leonor que estaban en prisión encadenados a los muros y, con gran crueldad, de vez en cuando se les retiraba la comida o la bebida. Las peores penas y castigos los sufría el esposo de doña Leonor, porque era pariente directo de don Pedro; a él se le encadenaba al brocal de un pozo durante ocho o más días, cargado de hierros en manos y pies, y según cuenta en sus memorias «se le negaba el agua durante todo ese tiempo, mientras podía ver el agua no podía tomarla. […] y mi hermano Lope, de trece años, murió y tenía sobre sí una cadena de más de setenta eslabones de hierro y era el niño más hermoso y bueno habían visto ojos».

Estando la infeliz familia encarcelada en las Atarazanas hubo un brote de peste y murieron todos, excepto la misma doña Leonor y su marido. Ella dice que sus hermanas presas y sus maridos murieron y que «los arrojaron fuera como si de moros se tratase». Quizá con los ojos de hoy no podamos ver lo que significaba en el siglo XIV tal proceder, pues todo cristiano aspiraba a un confesor en su lecho de muerte y a ser enterrado en sagrado. Esto, desde los más poderosos hasta los más humildes. Era impensable que nadie, en su sano juicio, negase los sacramentos y entierro en tierra sagrada a un cristiano. Pero quizá la venganza de don Enrique estipulaba y disponía que si moría alguno de los presos se le negasen todos estos consuelos, solo así se explica que los carceleros arrojasen los cuerpos a un foso sin misas, sin bendiciones, sin plegarias y lo que es peor, sin haber llamado a un confesor antes.

En esta rigurosa prisión permaneció doña Leonor durante años, años en los que no pudo educarse como a su alcurnia correspondía, por ello es de maravillarse cómo en el futuro ella sería capaz de escribir unas memorias que le dieron un puesto de honor en las letras españolas, y cómo su preparación e inteligencia la hicieron digna de la confianza de la reina doña Catalina de Láncaster, de quien fue amiga y valida, pero no adelantemos los hechos.

Nueve años permanecieron doña Leonor y su esposo en las Reales Atarazanas sin ninguna esperanza de poder salir de sus profundidades. La niña de ocho años ya tenía diecisiete y el esposo, de quien se dice tenía veintiséis años al ingresar en prisión, treinta y cinco. Toda una vida.

El rey don Enrique reinó desde 1369 hasta 1379. Ante la llegada de su muerte, por sorpresa, los cautivos fueron puestos en libertad. No se sabe si arrepentido de su dureza, y viéndose próximo a rendir cuentas de sus actos ante el tribunal de Dios, decidió, en lo posible, deshacer el mal cometido y no solo dispuso que se les soltase, sino que se les restituyese lo que se les había quitado.

Las Reales Atarazanas de Sevilla convertidas en almacén

Es cierto que recuperaron su libertad, aunque no pudieron recobrar absolutamente nada de lo que habían sido despojados. Otra larga condena les llegaba: la de la miseria, y ello, para una familia noble, entrañaba el deshonor. Como el deshonor de un miembro de la familia llegaba a todos por extensión, una altiva tía de doña Leonor, doña Mencía García de Carrillo, rica señora de Córdoba, tomó sobre sí el peso de su manutención y alojamiento, no por amor a ella, sino por no ver a su pariente, quizá, pidiendo por las calles. Se llevó a la joven a su casa, en donde no fue bien recibida ni por sus primos ni por la servidumbre, que veía en la presencia de doña Leonor más trabajo y ninguna recompensa. Servir a una pobretona no era privilegio. El marido, esperanzado en recuperar algo de su gran patrimonio, no se quedó con ella, sino que se fue a sus antiguos territorios por ver si podía rescatar algo de sus dineros y riquezas o reconstruir su posición; o al menos recobrar alguna propiedad o bienes con los que subvenir a su propia supervivencia y si había suficiente a la de su esposa, alojada por caridad en casa de una tía que ni la quería, ni tan siquiera la apreciaba. Abandonar a una esposa por no poder alimentarla era el colmo de la degradación y la ignominia y la desgracia para un caballero hijodalgo, y aun para un hombre cualquiera.

No tuvo don Ruy Gutiérrez de Finestrosa la menor suerte, igual que su mujer, todo lo que antaño poseyera parecía haberse disuelto en el aire, nadie sabía a dónde había ido a parar tanto esclavo, tanta perla, tanto moro y tanto poder. Avergonzado, no volvió a recoger a su consorte que, en vano, en casa ajena esperaba que el esposo la salvara de la humillación de recibir comida de la desabrida caridad de su señora tía. Años después, cuando su esposa doña Leonor contaba ya veinticinco años de edad, quebrantado el orgullo por la miseria, volvió don Ruy a Sevilla, en donde su mujer comía el amargo pan que le facilitaba su tía, a cuyo capricho estaba sometida. Apareció el marido con la cabeza gacha y hubo de acogerse también a la fría caridad de doña Mencía García de Carrillo.

Visto que su sobrina tenía esposo y que con él debía convivir, según estipulaba la Santa Madre Iglesia, doña Mencía les proporcionó una vivienda aparte, una casa colindante con la suya. Desde este momento, la máxima aspiración de doña Leonor fue que su tía le permitiese, en sus propias palabras, «abrir un postigo entre ambas casas, la de su tía y la suya», con fin de ocultar, en lo posible, la pobreza que le obligaba a comer con su marido en la mesa de su pariente, miseria que hacía pública al salir a la vía y entrar por la puerta de la calle en casa de su tía a las horas de desayunar, comer y cenar. La señora tía se resistió durante largo tiempo a los ruegos de doña Leonor, y ella, por mor de conseguir esa merced, iba diariamente a rezar largas oraciones a la Virgen, trescientas oraciones a la Santísima Virgen todos los días para obtener que ella ablandase el corazón de doña Mencía y la moviese a abrir entre ambas casas el ansiado postigo o puertecilla que ocultara su vergonzante indigencia y la de su esposo.

Finalmente consintió la tía y el día mismo en que habían de empezar las obras del mencionado postigo una criada convenció a la propietaria de la imprudencia de esta concesión, por lo que la señora se arrepintió y desautorizó la apertura de ese paso que ahorraría a doña Leonor y a su marido tanta humillación. Enfadada y frustrada al ver su sueño roto por una criada, entró en casa de su tía y con sus propias manos la estranguló, ella lo confiesa sencillamente, sin gloriarse ni arrepentirse: «Perdí la paciencia, é la que hizo más contradicción con mi Señora tía, se murió en mis manos comiéndose la lengua…».

Seguía doña Leonor con sus devociones para conseguir el postigo entre ambas casas o una casa independiente para ella y su marido y ahora, en vista del anterior fracaso, que ella achacaba a sus muchos pecados, redoblaba sus esfuerzos y acudía regularmente a maitines, yendo puntualmente todos los días a la iglesia antes del amanecer, hiciese frío o lloviese, todo con tal de demandar de su celestial veedora la propiedad de alguna casa en que poder independizarse de su señora tía. En sus memorias dice que además rezaba a la Santísima Virgen sesenta oraciones cada vez que iba a maitines. No sabemos si la Virgen se lo concedió por su piedad, o si su pariente después de diecisiete años de amargarle la vida se hartó de verla, lo cierto es que le compró unos corrales junto a la iglesia y le dio el dinero para que se construyese una vivienda propia para que allí pudiese vivir con su marido y los hijos habidos con este.

Durante un pogromo acaecido en 1392 en la judería de Córdoba, se halló un huérfano judío a quien Leonor adoptó como hijo para educarle en la fe que ella profesaba. Creía ella que la Virgen, vista su meritoria obra de caridad por haber adoptado al huérfano, finalmente le había dispensado la merced por la que tanto había rogado: la posesión de su propia casa para no sufrir las humillaciones que le infligía el vivir de la caridad y el menosprecio de su tía. Doña Leonor, por su parte, se dispuso a cumplir sus obligaciones y no desamparar al huérfano pasase lo que pasase.

Sucedió que entre los años 1400 y 1401 la peste bubónica azotó con dureza a Andalucía, lo que provocó una gran mortandad. Los que podían huyeron fuera de las ciudades, donde las campanas repicaban a muerto durante todo el día y las ruedas de las carretas chirriaban bajo el peso de los apestados que llevaban a enterrar en las fosas comunes. Así pues, Leonor se marchó con su familia a Santalla. Estando allí llegó también su tía, Leonor le cedió la casa que ella misma habitaba con su familia y marchó con los suyos a Aguilar a casa de otros parientes. Aunque lejos del principal foco de infección, no se libraron de la temida peste bubónica. El primero en contraer la terrible dolencia fue el niño judío. Ella lo encomendó al cuidado de unos sirvientes, quienes contrajeron el mal. La mortal enfermedad era tan contagiosa que aquellos que cuidaron del pequeño apestado murieron uno tras otro. Un día vino uno de los hijos de doña Leonor, que apenas había cumplido doce años, a comunicarle que todos los que podían haber cuidado del huérfano habían muerto; ella, entonces, envió a su propio hijo a cuidarlo, el joven también contrajo la peste y falleció igual que lo había hecho su hijo adoptivo el pequeño judío. Trece personas murieron cuidando al huérfano, incluyendo al hijo de Leonor. Ella nos cuenta en sus memorias cómo cuando iban a enterrar a su hijo, la gente, sabedora de que ella misma había enviado a su hijo a una muerte casi segura, la insultaba cuando se cruzaban con ella y cerraban sus ventanas y puertas cuando pasaba en señal de su desaprobación. Ella, como siempre, no cuestionaba la voluntad divina, y en su fe atribuye la muerte de su hijo a sus pecados y así lo dice explícitamente. En ningún momento sospechó que la muerte de los suyos se debió a su propia temeridad o imprudencia.

El doncel de don Enrique el Doliente, por Mariano José de Larra

Después de esta actuación, sus parientes la echaron de mala manera de Aguilar, no querían cobijar a esta mujer a quien todos culpaban de la muerte de su propio hijo, por lo que tuvo que volver a Córdoba.

La historia seguía su devenir. Mientras todo esto sucedía a doña Leonor, el rey don Juan I también había muerto y heredó el trono don Enrique el Doliente, el cual se había casado, por iniciativa de don Juan I, su padre, con la descendiente directa de don Pedro el Cruel, doña Catalina de Láncaster, hija de doña Constanza (hija esta de Pedro I y María de Padilla). Doña Constanza había sido una de las madrinas de bautizo de doña Leonor en el palacio de Calatayud, donde había nacido, y a cuyo cuidado directo había quedado cuando murió su madre en Segovia. Sabedor de esta historia y deseando congraciarse con su esposa mediante el desagravio de doña Leonor López de Córdoba, en 1406, don Enrique llamó a la hija del maestre de Calatrava. Acudió esta a la corte y allí, en memoria de su padre, el maestre de Calatrava y de su bautizo en el Palacio Real, se le dio el cargo de camarera de la reina.

A lo largo de la Edad Media el crecimiento de la cámara regia y su desarrollo como incipiente oficina administrativa llevó consigo el encumbramiento de la figura del camarero, en este caso camarera, ya que la casa del rey tenía su réplica en la casa de la reina, que tenía también sus equivalentes femeninos para el servicio de la señora.

La consolidación del sistema de sucesión hereditaria en las monarquías medievales acentuó el prestigio de la reina, que fue asumiendo las funciones regias por delegación de su esposo y, según explica el profesor don Álvaro Fernández de Córdoba, en determinados momentos lo suplía de manera natural. Esto tuvo luego su importancia cuando doña Constanza, por la muerte de su esposo Enrique el Doliente hubo de actuar como tutora de su hijo y en la práctica como reina, aunque con algunas cortapisas, como veremos luego. Al quedarse la reina viuda, con ella se encumbraron todos los cargos de su casa, ya que en la práctica ella ejercía el poder real.

Con el tiempo, la soberana tuvo su propia casa (hospitium) con su servicio personal que la custodiaba y servía siguiendo el modelo doméstico de la emperatriz bizantina. Simplificando mucho, los familiares solían dividirse en tres grupos: el cuerpo de oficiales con servidores a su cargo; el grupo de caballeros —tanto los que ayudaban a la reina como los que se criaban en su casa— y el de sus damas y doncellas. En primer lugar, en los cargos de la casa real de la reina hay que nombrar a las camareras, a las que se exigía una honra, lealtad y buenas costumbres, pues se sabía que tenían una privanza sobre la reina.

E sennaladamente deue catar que las sus camareras, quelas han de servir et saber todas sus privanças, sean buenas mugeres et cuerdas et de buena fama, et de buenas obras, et de buenos dichos, et de buenos gestos, et de buenas conçiençias, que teman a Dios et amen la vida et la onrra del enperador et de su muger et de toda su casa, et que no sean codiçiosas, ni muy mancebas, ni muy fermosas…

Obras de don Juan Manuel

Don Juan Manuel

Se puede ver claramente que el oficio de camarera era altamente honroso y se esperaba mucho de las cualidades y capacidades de la camarera, especialmente por el contacto tan estrecho que tenía esta con su alteza y porque disfrutaba de privança. Agraciada nuestra doña Leonor López de Córdoba con tal cargo en la casa de su madrina, allí supo ganarse la confianza primero y luego el afecto incondicional de la soberana.

Se había casado doña Catalina de Láncaster (heredera de la rama legitimista) con el hijo de don Juan (de la rama bastarda de los Trastámara) en 1390, cuando ella contaba dieciséis años y su esposo Enrique, doce. El joven monarca había sido declarado mayor de edad, pese a lo frágil de su salud y constitución, a los catorce años, que es cuando los reales esposos pudieron cohabitar. A partir de ese año ya fue la reina Catalina la verdadera soberana, de quien se esperaba un heredero al trono.