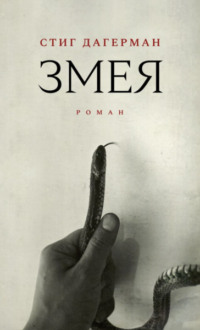

Read the book: «Змея»

Ormen © Stig Dagerman, first published by Norstedts, Sweden, in 1945

© Н. А. Пресс, перевод, 2024

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2024

© Издательство Ивана Лимбаха, 2024

* * *

Сири Хустведт «Мы – существа нерациональные»

«Змеи на свободе» (Роберт Митчем в фильме «Перекрестный огонь» (1947), режиссер Эдвард Димтрык)

«Змея» – роман, обладающий галлюцинаторной силой, написан человеком, который совсем недавно вышел из подросткового возраста. На момент публикации книги в 1945 году Стигу Дагерману – двадцать два года, и одно это делает роман из ряда вон выходящим явлением в истории художественной литературы. Поэты, музыканты, математики и художники подчас расцветают рано, но романы обычно остаются прерогативой творцов постарше. Подобно Фрэнсису Скотту Фицджеральду, написавшему «По эту сторону рая» в двадцать четыре года, Дагерман быстро завоевал известность, а рано проснувшаяся гениальность стала частью его писательской идентичности.

Это общеизвестный факт, но в чем же сила «Змеи»? Должна признаться, когда я открыла эту книгу в первый раз, меня просто сбил с ног поток метафор и сравнений, которые одна за другой поражали в самое сердце. Я спросила себя, не столкнулась ли я с более причесанной европейской версией Реймонда Чандлера и его прозой в жанре «крутого детектива», но чем дальше я читала, тем очевиднее становилось, что этот роман – совсем другое дело. Он представляет собой текст, в котором метафорическое и буквальное смешаны до такой степени, что под конец полностью сливаются воедино. Этот процесс начинается с самого начала романа, когда рассказчик Дагермана смотрит на вокзал в «изнывающем от жары поселке» знойным летним днем, городок тут же оживает и становится героем книги, когда его «толкают в бок», тем са-мым будто пробуждая к жизни. Тема сна, сновидений и полудремы начинается прямо с этого предложения и раз за разом появляется на страницах романа до самого конца.

В следующих абзацах читатель знакомится с еще несколькими художественными образами, которые становятся структурообразующими для всей книги и время от времени превращаются в реальных существ и предметы: старушка на вокзале с «быстрыми крысиными глазками» становится «крысоглазой»; во рту у ее гротескно изображенной спутницы (которая впоследствии окажется матерью Ирен) подрагивает язык, напоминающий «голову змеи», а поезд разрезает тишину словно «лезвие бритвы». Грызуны, змеи и режущие предметы постоянно возникают в тексте во множестве обличий и воплощений, как и образы рта и горла, желания задушить и самого удушения, желания укусить и страха быть укушенным, подавленных или звучащих криков, молчания и речи.

Композиционно роман представляет собой цепочку историй, которые рассказываются с разных точек зрения. Начинается книга с самой большой по объему части, «Ирен», где повествование ведется от третьего лица, но в роли альтер эго выступает героиня, проникающая во внутренний мир солдата-садиста Билла, а на какое-то время – и сержанта Бумана, который до смерти боится змеи, которую ему показывает Билл. Следующая часть называется «Мы не можем спать», она почти вдвое короче предыдущей, представляет собой коллективный рассказ от первого лица множественного числа и состоит из историй отдельных мужчин, которые вспоминаются героям, когда те лежат в койках, пребывая в состоянии бессонницы и страха. Затем следуют еще пять новелл от третьего лица, все они имеют названия и по объему примерно в два раза меньше второй части романа. Герои этих пяти новелл – новобранцы, с которыми мы познакомились в предыдущей части романа, сами новеллы хронологически не связаны друг с другом. Таким образом, композицию второй части можно с полным правом назвать змееподобной: действие не движется вперед линейным образом, а извивается, сворачивается в кольца и снова разворачивается в историях разных персонажей.

Обе части романа связывает место действия и настоящая змея – она то появляется, то исчезает в военной части, пугая мужчин, которые постоянно чувствуют ее незримое присутствие и готовность напасть в любой момент. Даже когда змею обнаруживают мертвой, один из солдат, Гидеон, поражается тому, что его страх не утихает – змея мертва, а страх остался. Очевидно, что змея выступает в качестве метафоры сложного положения Швеции во время Второй мировой войны, когда страна сохраняла нейтралитет, но наиболее интересным представляется то, как Дагерман описывает живущий в теле ужас, состояние души, которое невероятно сложно конкретизировать, поскольку, как отмечает Гидеон, он не имеет конкретной причины. Сам предмет страха может оставаться безымянным.

Вот что пишет о двусмысленности страха в своей работе «Торможение, симптом и страх» (1926) Зигмунд Фрейд: «Мы ищем определенное понимание, указывающее нам сущность страха, альтернативы или – или, отличающей истину от заблуждения. Но это найти трудно. Чувство страха не поддается нашему пониманию»1. В этой книге Фрейд вносит изменения в теорию страха, но основная идея, вполне применимая и в данном случае, состоит в том, что человек, постоянно испытывающий страх, в какой-то момент не смог должным образом дать разрядку энергии, без которой он не может функционировать удовлетворительным образом. Переживание страха является сигналом об опасности – опасности, от которой мы, как утверждает Фрейд, спасаемся с помощью вытеснения.

Героев романа «Змея» переполняет бурлящий страх. Их чувства, как и их слова, душат всевозможные ограничения. Под конец внутреннее давление растет, становится невыносимым, герои сдаются, взрываются, извергаются подобно вулканам. Одержимая ревностью к Биллу и сопернице Вере, Ирен «приставила себе к горлу [метафорический] нож, чтобы ничего не сказать…». Позже, столкнув мать с поезда, «она ощущает ужас и ей страшно, что не хватит воздуха хоть что-то сказать…» После того как мальчишка со скотобойни попытался ее изнасиловать – что ему, впрочем, не удалось, – она разражается истерическим хохотом. Она вытесняет страх и чувство вины, и на их месте появляется маленький зверек, который грызет ее изнутри, но в конце концов вырывается на свободу. «Ужас – тот самый маленький зверек, и теперь его ничто не удержит. Внезапно она начинает кричать…» Билл прижимает противника к полу во время драки, чтобы заставить его закричать и тем самым подтвердить свою победу, но вместо этого он видит язык мужчины, похожий на описанный выше язык матери Ирен, напоминающий змею, и, безусловно, фаллический: «Он увидел, как язык вывалился изо рта и вытянулся, как вытягивается шея». Скромная, благовоспитанная девушка в главе «Зеркало» выходит из себя и кричит Балагуру: «Идиот! Вы что, не понимаете?! Я слепая! Слепая! Слепая!» В главе «Тряпичная кукла» мальчик, которого Сёренсону не удалось спасти от сексуального насилия, возвращается домой и его выворачивает наизнанку, тошнит прямо на того человека, который должен был вмешаться и помочь ему, но не сделал этого. Аутсайдера Гидеона мучают сослуживцы, но он, несмотря на растущий страх, сдерживает свою тревогу. Когда они жестоко нападают на него, он долго лежит на полу, не в силах пошевелиться, хотя обидчики давно ушли, и лишь позже начинает кричать.

Опасность сексуального насилия, которая присутствует во многих сюжетах, способствует необходимости оргастической разрядки и в то же время страху перед ней. Ирен мечется между ступором и действием, между сонливостью и возбуждением, между страхом перед Биллом и одновременно мазохистическим притяжением к нему, и феноменологически Дагерман показывает нам это как конфликт между телесным ощущением и предчувствием, который постоянно сопутствует ее изменчивой внутренней реальности в некоем «сейчас», которое никогда не заканчивается. Флуктуации героев между вялостью и желанием, безмолвием и речью постоянно изучаются через призму их непосредственных переживаний. Для многих из них диалектика таких резких смен настроения усиливается до крещендо во время внезапного акта насилия. Читатель знакомится с Ирен, когда она, обнаженная, лежит на кровати в состоянии чувственной неги и моральной амбивалентности, – та же двойственность сохраняется и когда она выглядывает в окно и разговаривает с Биллом. Легкомысленности резко приходит конец, когда Билл кладет на подоконник между ними штык, кусает Ирен во время поцелуя, а она ранит запястье о лезвие штыка. Вторую завоеванную им женщину он тоже кусает: «впивается зубами в ухо Веры, рассекая его, как опасная бритва». Сексуального насилия в «Тряпичной кукле» мы не видим, но чувствуем его неумолимое приближение, когда педераст подкупает мальчика и дарит ему нож в ножнах. Ножи в романе, как метафорические, так и реальные, вызывают бесчисленные ассоциации с разрезанием, бойней, ранами, сексуальным садизмом и потоками крови. В какой-то момент кажется, что ножевые ранения нанесены самой земле: «Он вбегает в ельник, и деревья плотно смыкаются за его спиной, где черничник повыдерган, а земля испещрена черными, кровоточащими ранами».

Сквозные тропы в романе перетекают из субъективного восприятия тех или иных героев в описания города или ландшафта как спящего или истекающего кровью. Это движение метафор влечет за собой эмоциональную инфекцию, которая передается от человека к человеку, стирая границы между ними. Страх индивидуален и коллективен: он истекает кровью. Не обладай Дагерман такой психологической проницательностью, расплывчатые метафоры и собранные воедино сюжеты вряд ли бы обрели такую силу. Он – мастер описания момента, преходящих эмоциональных и моральных состояний, в водоворот которых попадает каждый из нас, не понимая потом, что это было. Также он очень чуток к нашим постоянно искаженным представлениям о себе и других и о том, как часто мы путаем одно с другим. В «Зеркале» увлечение Балагура девушкой является лишь проекцией и парадоксальным обра-зом отражает его собственную слепоту: «Балагуру вдруг стало ее жаль, ведь она совсем одна. Хотя жалел он на самом деле самого себя. Перелистывая книгу состояний, он дошел до той страницы, когда все вещи вокруг казались ему просто аккомпаниаторами, с которыми у него была почти что телепатическая связь. И во всем мире только он был настолько жалок и одинок».

Болезненное одиночество Балагура влияет на его восприятие, он идентифицируется с достойным сожаления положением слепой девушки, потом у него случается вспышка ярости и ненависти к себе, и он разбивает зеркало, после чего получает по заслугам от собственного товарища.

В «Змее» жесткое подавление сексуального желания и его садистические аспекты, сконцентрированные в рассказе об Ирен, Билле и Вере, соотносятся с более открыто сформулированными политическими идеями, которые предъявлены во второй половине книги. Коллективная неспособность высказывать свое мнение и действовать наилучшим образом выражается устами Эдмунда, и здесь мы снова сталкиваемся с образом сдерживания: «На меня это давит будто железный обруч на голову, потому что я знаю, что есть законы, и никто не спросил меня, готов ли я принять то, что делает меня в буквальном смысле этого слова беззащитным». Эта мысль усложняется еще одним заявлением: «Вы носите его не из-за каких-то личных заслуг, а из-за трусости множества людей и вашей собственной недостаточности». В главе «Железный обруч» слова «ложатся спать в спальные мешки», их нужно встряхивать и будить. Эдмунд находит свой голос и свои слова, он говорит громко, слишком громко, обращаясь к страху, – он утверждает, что испытывает более сильный страх, чем все остальные. Джокер слушает друга и внезапно ему тоже хочется высказаться, хочется все прояснить, но слов не находится, и вместо связной речи он что-то неразборчиво бубнит, а потом видит галлюцинацию – две комнаты, которые есть внутри него – икающая, хохочущая, качающаяся гостиная и угрожающая комната отчаяния с говорящими стульями и страхом, сгустившимся под потолком. Обе комнаты явно указывают на современную политическую ситуацию: одна комната полна пьяных людей, там много мебели и играет радио, а другая – заброшенное место, наполненное парализующим ужасом, но эта фантазия слишком странна для того, чтобы ее воспринимать исключительно исходя из военной действительности.

В парадоксальном, ироничном, пародийном и сложном тексте Сёрена Кьеркегора «Понятие страха» альтер эго писателя Вигилий Хауфниенсий блестяще связывает страх с головокружением: «Тот, чей взгляд случайно упадет в зияющую бездну, почувствует головокружение. В чем же причина этого? Она столько же заложена в его взоре, как и в самой пропасти, – ведь он мог бы и не посмотреть вниз. Точно так же страх – это головокружение свободы, которое возникает, когда дух стремится полагать синтез, а свобода заглядывает вниз, в свою собственную возможность, хватаясь за конечное, чтобы удержаться на краю. В этом головокружении свобода рушится. Далее психология пойти не может, да она этого и не желает. В то же самое мгновение все внезапно меняется, и, когда свобода поднимается снова, она видит, что виновна. Между двумя этими моментами лежит прыжок, который не объяснила и не может объяснить ни одна наука»2.

«Понятие страха» – неимоверно сложное исследование последствий первородного греха и грехопадения – отчуждения человека от своей истинной природы, вины, невинности и свободы. Дух – то, что связывает с Богом и бесконечным, тело и психика связаны с конечным. Для Кьеркегора, как и для Фрейда, страх служит субъективным внутренним сигналом и не нуждается в объекте. В самом страхе есть нечто неоднозначное, что очень сложно уловить. Наука не имеет доступа к этой реальности, поскольку пользуется исключительно объективным взглядом от третьего лица, а «прыжок», о котором пишет Кьеркегор, невозможно объяснить с рациональной точки зрения.

Змея у Дагермана неизбежно наводит читателя на мысли о сюжете грехопадения, о змее, Еве, Адаме, потере невинности и настойчивом вопросе о том, существует ли свобода воли как таковая. На самом деле эту книгу можно читать как размышление о том, что означает действовать свободно. Галлюцинация Джокера о страхе – это головокружение от свободы. Две комнаты, являющиеся герою в видении, не остаются разделенными – они сливаются в единое целое, и мы видим пугающую картину: стены рушатся, раздается безумный смех, границы стираются, и герой погружается в чудовищное состояние невыносимого ужаса. Когда кошмар Джокера, в котором ему кажется, что его вот-вот разорвет, заканчивается и он приходит в себя, ему хочется сказать, что он думает, но он этого не делает. Он не совершает действия, продолжает молча оставаться в вымышленном мире и только представляет себе, что высказал свое мнение, что товарищи откликнулись и ответили ему, чтобы облегчить муки совести: «…тебе нечего стыдиться, твоя совесть чиста». Моральная дилемма, анализ вины и невиновности – дело непростое, и как читатель я сочувствую Джокеру, его растерянности, его попыткам обратиться к товарищам за помощью, попыткам найти способ выразить обуревающие его сложные чувства и его неспособности произнести нужные слова. Чувство вины заполняет собой всю культуру, им оказывается запятнан каждый.

Совершенно неважно, читал Дагерман Кьеркегора или нет, потому что в начале сороковых годов, когда писатель создает свой роман, идеи Кьеркегора витают в воздухе, его перечитывают как предтечу экзистенциализма – ярлык, от которого сами экзистенциалисты зачастую открещивались, но тем не менее смысл в нем есть, потому что речь идет об идеях, которые были у всех на слуху, даже если человек не читал конкретных текстов. Когда я училась в Колумбийском университете в конце семидесятых – начале восьмидесятых, мне казалось, что французские теоретики настолько пропитали своим присутствием все гуманитарные кафедры, что можно было просто стоять в коридоре университета и вдыхать эти идеи прямо из воздуха. Похожая ситуация была в сороковых годах с экзистенциализмом.

Несмотря на то что Сартр упрямо отрицал свою преемственность по отношению к Кьеркегору, датчанин присутствует на страницах его труда «Бытие и ничто» (1943), в его отсылках к «головокружению» и «страху», в его утверждении, что человек обречен на свободу. Однако автор «Змеи» заражен не только экзистенциализмом. У каждой эпохи есть своя атмосфера, и в свете ужасов нацизма совершенно неудивительно, что философии и искусству того времени свойственны фатализм и пессимизм, – вспомним американский нуар в кинематографе, который многое позаимствовал из кинематографа европейского, создавая собственные мрачные сюжеты о человеческой жестокости. Интерес Дагермана к американским прозаикам хорошо известен, но в случае с романом «Змея» их влияние скорее вторично. Метафоры «крутого детектива» становятся философским художественным приемом, который скорее усиливает, чем ограничивает многозначность текста.

Роман Дагермана – это призыв к индивидуальной ответственности и свободе, а также мощно выраженное сопротивление условностям мелкобуржуазной жизни, которая отупляет людей и лишает их способности действовать. Это призыв к свободомыслию, к свободе слова – слова, которое может прояснить, какое именно действие необходимо. В романе ощутимо присутствуют невероятные ужасы войны, садизм, кровь и разрушение, но сила книги объясняется не этим. Аллегории, символика, кровоточащие метафоры – все это работает, потому что находит воплощение в героях и сценах, написанных с подлинным психологизмом и вниманием к нюансам, потому что визуальный мир романа очень точен и отрицает все привычные банальности, потому что повествование обладает силой и энергией, перед которыми невозможно устоять. Кроме того, книга приправлена иронией и юмором. Писатель смеется даже над собственной склонностью к использованию метафор, говоря устами своего альтер эго Писаря. Во второй главе мы читаем, что Эдмунд смеется над Писарем, потому что тот не может не сравнить огнетушитель с резервуаром с тушью, а резервуар с тушью – с огнетушителем: «Но что ж с ним будет, если ему придется употребить слова „огнетушитель“ и „резервуар с тушью“ в одном предложении? Что ж ему делать, чтобы их не перепутать? Чтоб пожарные не начали поливать огонь тушью, а художники не принялись рисовать углекислотой?» Автор может позволить себе легкомысленно посмеяться, но только над самим собой.

В последней главе романа «Неудавшийся побег» Писарь срывается вниз. После употребления некоторого количества пива и беседы с литературным критиком и поэтом, Писарь упрямо настаивает на том, что «трагедия современного человека состоит в том, что он больше не позволяет себе бояться», а потом совершает импульсивный поступок, чтобы объяснить собеседникам, что он имеет в виду. Он хочет довести свои рассуждения до конца, прийти к логическому выводу. Писарь вылезает из окна и идет по карнизу. Поэт зовет его обратно, предостерегая от опасности, но тот отвечает: «Вот еще!» Безусловно, мы видим момент гордыни и высокомерия, а вовсе не головокружительную свободу того, кто заглядывает в бездну. В отсутствии страха у Писаря есть что-то ненормальное. Разве не сам он только что рассуждал о пользе страха и ужаса? Он поскальзывается, падает, и последним, что он слышит, становится не его собственный крик, а крик девушки, стоящей внизу, в подъезде дома напротив.

Причиной грехопадения в райском саду явля-ется не змей. Он не более чем искуситель. Однако мне кажется, что падение Писаря можно толковать по-разному, я не считаю, что концовка романа вызывает отчаяние – в первую очередь она двусмысленна. Падение Писаря – еще и глупая случайность. Полный энергии, живо принимающий участие в дискуссии и находящийся в состоянии легкого алкогольного опьянения молодой человек вылезает на карниз и без какой-либо веской причины срывается и погибает. Так нередко происходит и в жизни – мы вдруг поскальзываемся и падаем в бездну. Полное отсутствие страха у героя в конце романа – иронично, учитывая, что именно страх – основная тема повествования. Всего несколькими страницами раньше Писарь хвастается тем, что его страх «больше, чем у всех остальных». Мы – существа нерациональные. В лучших произведениях искусства всегда есть что-то, что ускользает от нас и оставляет в недоумении. Иначе бы мы раз за разом не возвращались к ним.

Если литература – лишь способ совместного времяпрепровождения, я уйду в сумерки, ступая почерневшими ногами, и друзьями мне станут змеи да серая песчанка. Если же жизнь без литературы для вас немыслима, не забудьте дома сандалии, опасайтесь камешков! Змеи нацелились на мою пяту, крысы пустыни мне отвратительны!

(мой друг Писарь)