Read the book: «Historische Begegnungen»

INHALT

Zehn historische Begegnungen

Auf Augenhöhe Agnes von Ungarn und Rudolf Brun

VON BRUNO MEIER

Der Reformator gegen den Radikalen Ulrich Zwingli und Conrad Grebel

VON PETER KAMBER

Landesvermessung in Zeiten politischen Umbruchs Franz Ludwig Pfyffer von Wyher und Jacques-Barthélemy Micheli du Crest

VON ANDREAS BÜRGI

Ein Auf und Ab in Ehe und Gewerbe Ulrich und Salome Bräker

VON REA BRÄNDLE

Der Spalter und der Einiger Constantin Siegwart-Müller und Henri Dufour

VON THOMAS BUOMBERGER

Helfen und Heilen – Homöopathie versus Schulmedizin Emilie Paravicini-Blumer und Fridolin Schuler

VON ELISABETH JORIS

Zwei «Halbnomaden» an den grossen Tunnelbaustellen Ferdinand Rothpletz und Maria Scala

VON EVA SCHUMACHER

Heisse Tage in Winterthur Hans Sulzer und Ferdinand Aeschbacher

VON ADRIAN KNOEPFLI

Die feinfühlige Adjutantin Gottlieb Duttweiler und Elsa Gasser

VON REGULA BOCHSLER

Abraham c’est moi Ludwig Abraham und Gustav Zumsteg

VON MARTIN WIDMER

AUTORINNEN UND AUTOREN

Zehn historische Begegnungen

Die alten Helden der Schweizer Geschichte haben abgedankt. Gibt es neue Hauptpersonen, Vorkämpferinnen und Schlüsselfiguren, welche bei der Entwicklung der Schweiz eine wichtige Rolle gespielt haben? Als Herausgeberin und Herausgeber haben wir zehn historische Begegnungen ausgewählt und richten damit das Scheinwerferlicht auf zehn Zusammentreffen bekannter und unbekannter Frauen und Männer, die sich bekämpften oder ergänzten, eine gemeinsame Vision oder gegensätzliche Ziele verfolgten. Die zehn Essays führen an Orte, wo sich die Wege von zwei wichtigen Personen an einem zentralen Punkt der Geschichte kreuzten.

Am Anfang steht die Begegnung vom 9. Oktober 1351, als sich die Königin Agnes von Ungarn und der Zürcher Bürgermeister Rudolf Brun in Königsfelden bei Brugg trafen. Diese Begegnung auf Augenhöhe war für die Entwicklung der frühen Eidgenossenschaft wichtiger als alle bluttriefenden Schlachten und hehren Schwüre, die noch immer in Fernsehserien und Schulbüchern abgehandelt werden. Ein Leben lang stritten Salome und Ulrich Bräker und kämpften ums Überleben. Er schrieb, und sie, das ist kaum bekannt, führte das Geschäft. Diese Geschichte aus dem Toggenburg im 18. Jahrhundert illustriert, wie prekär die Existenz- und Aufstiegsmöglichkeiten im Bereich der textilen Heimarbeit waren. Das Essay zum Migrosgründer Gottlieb Duttweiler und seiner bis heute fast gänzlich unbekannten wissenschaftlichen Mitarbeiterin Elsa Gasser spielt in Zürich zum Zeitpunkt, als die Massenkonsumgesellschaft in der Schweiz noch ganz am Anfang stand. Wer weiss, dass die Ökonomin Elsa Gasser die Selbstbedienungsläden in der Schweiz eingeführt und das Kulturprozent erfunden hat?

Die zehn Essays erzählen Schweizer Geschichte auf eine neue Art: Sie führen an unbekannte Orte, paaren prominente mit auf den ersten Blick historisch unwichtigen Figuren und stellen zehn Themen in den Vordergrund. Die Autorinnen und Autoren streben nicht nach wissenschaftlicher Vollständigkeit, viel lieber verbinden sie anhand einer historischen Begegnung Konsum- und Wirtschaftsgeschichte, verweben Textil- und Kulturgeschichte oder paaren Medizin- und Geschlechtergeschichte. Mittels einer erzählerischen Gegenüberstellung versuchen wir den Spannungsraum zwischen Protagonistinnen und Protagonisten auszuleuchten, der gesellschaftliche Prozesse erfahrbar macht.

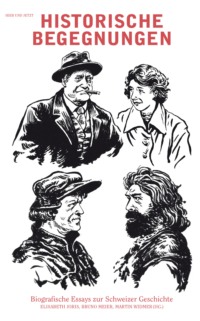

Die Form des Essays erlaubt es den Schreibenden und Lesenden, in eine neue historische Dimension vorzustossen: eine Dimension, die Räume, Gefühle und Vorstellungen erschliesst und die allein mit Quellen aus Archiven nicht zu belegen ist. Denn das Zusammentreffen der Vorkämpfer und Vorkämpferinnen in den zehn historischen Begegnungen ist nicht lückenlos aufgezeichnet, weder bei der Begegnung auf Augenhöhe zwischen dem Zürcher Bürgermeister und der Königin von Ungarn im 14. Jahrhundert noch bei der täglichen Zusammenarbeit zwischen Gottlieb Duttweiler und Elsa Gasser auf der Chefetage der Migros im 20. Jahrhundert. Daher existieren auch keine Bilder dieser von uns als Herausgeberin und Herausgeber vorgenommenen Paarungen. Eine Ausnahme bildet das Ehepaar Salome und Ulrich Bräker, von dem es eine Farbtafel aus dem Jahr 1793 gibt. Wie Ulrich Zwingli mit seinem radikalen Gegenspieler Conrad Grebel zusammentrifft, ist in keinem Gemälde festgehalten. Ebenso wenig gibt es ein Bild davon, wie der Schulmediziner Fridolin Schuler die Homöopathin Emilie Paravincini-Blumer in ihrer Stube eindringlich davor warnt, ihre Praxistätigkeit in Glarus weiterzuführen. Auch von der dramatischen Zuspitzung der Lage im Mai und Juni 1937 in Winterthur gibt es keine Fotos, die den Industriellen Hans Sulzer gemeinsam mit dem Gewerkschafter Ferdinand Aeschbacher zeigen. Daher beauftragten wir den Illustrator Michael Raaflaub, die Begegnungen in Szene zu setzen.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Vergnügen auf dem Gang durch diese Schweizer Geschichte voller Begegnungen.

Elisabeth Joris

Bruno Meier

Martin Widmer

Auf Augenhöhe

Agnes von Ungarn

UND

Rudolf Brun

Die verwitwte Königin und der Bürgermeister

Bruno Meier

15. Oktober 1342: Der Zürcher Bürgermeister Rudolf Brun reitet nach Brugg, eine halbe Tagesstrecke von seiner Heimatstadt gelegen. Freiherr Heinrich von Tengen will in der Anwesenheit einer Reihe illustrer Zeugen, zu denen auch Brun gehört, ein Eheversprechen für seine Tochter Herzlauda gegenüber Walter von Hallwyl leisten. Walter ist der Sohn des Johannes von Hallwyl, wichtigster Vertreter der Habsburger in den sogenannten Vorlanden und rechte Hand von Herzog Albrecht II. und seiner Schwester Agnes. Nach Brugg geladen sind zusammen mit Brun eine Reihe bedeutender Adliger, so zum Beispiel die Schultheissen von Schaffhausen und Winterthur sowie Johannes Mülner und Heinrich Biber, Vertreter wichtiger Zürcher Familien, die in engen Beziehungen zu den Habsburgern stehen.

Der Weg von Zürich nach Brugg führt Brun am Kloster Wettingen vorbei, wo Johann von Habsburg-Laufenburg, Herr in Rapperswil und Lehensmann von Herzog Albrecht II. von Österreich, begraben liegt. Um diesen scharte sich, als Rudolf Brun nach dem Umsturz von 1336 starker Mann in Zürich geworden war, die Opposition. Am 21. September 1337 fiel der Rapperswiler vor der Burg Grinau am Zürichsee im Kampf gegen die Zürcher.

Vielleicht macht Brun auch in Baden dem habsburgischen Landvogt Burkart von Ellerbach seine Aufwartung. In Gebenstorf setzt er mit der Fähre über die Reuss nach Windisch über, wie bereits König Albrecht I. am 1. Mai 1308, bevor dieser von seinem Neffen Johann und dessen Gefolgschaft umgebracht wurde. Am Ort des Königsmords, am Weg und in Sichtweite zur Stadt Brugg, gebaut auf den Ruinen des römischen Legionslagers Vindonissa, steht das Kloster Königsfelden. Vor wenigen Jahren erst fertig erbaut, ist es mit seinen frisch eingesetzten, leuchtend farbigen Chorfenstern bereits weitherum bekannt. In Königsfelden residiert auch Agnes, die Schwester Herzog Albrechts II. und verwitwete Königin von Ungarn. Man kann sich vorstellen, dass Rudolf Brun und Agnes von Ungarn einander bei dieser Gelegenheit begegneten.

Die illustre Gesellschaft trifft sich in der kleinen Stadt Brugg wahrscheinlich im Habsburger Stadtschloss, einem mächtigen, quadratischen Bau mit kleinen Fenstern, der im Vergleich zur filigranen neuen Kirche in Königsfelden altertümlich wirkt. Das Brugger Stadtschloss ist neben dem Stein in Baden Absteige der Habsburger Herzöge bei ihren Aufenthalten in den alten Einflussgebieten und liegt in Sichtweite der Stammburg auf dem Wülpelsberg.

Über die Zeremonie im Stadtschloss zum Eheversprechen und die spätere Hochzeitsfeier wissen wir nichts. Offensichtlich ist aber, dass sich Bürgermeister Rudolf Brun dem Umfeld des habsburgischen Dienstadels zugehörig fühlt. Eigentlich erstaunlich, versucht er doch zur gleichen Zeit, die Reichsstadt Zürich vor der Abhängigkeit der mächtigen Herzöge zu bewahren. Wenige Jahre später sucht er zu diesem Zweck gar den Schulterschluss mit den Waldstätten; einen Schulterschluss mit Folgen, wird dieser doch zu einer der Keimzellen der Eidgenossenschaft. Um Bruns Handeln zu verstehen, braucht es eine kurze Rückblende auf sein Leben und auf die Umwälzungen vor, während und nach der Zürcher Zunftrevolution im Jahr 1336.

Rudolf Brun: der neue Machthaber von Zürich

Rudolf Brun war um das Jahr 1300 als Sohn des Ritters und Ratsherrn Jakob Brun geboren worden. Sein Vater war zwischen 1305 und 1309 Schultheiss gewesen. Die Familie gehörte zu den ritteradligen Geschlechtern, verschwägert unter anderem mit der bedeutenden Adelsfamilie der Mülner. Die Bruns hatten ihren Wohnsitz an der Ecke Rindermarkt/Neumarkt, in unmittelbarer Nähe der markanten Wohntürme der damals in Zürich dominierenden Familie Bilgeri. Die Bilgeri waren durch Gewerbe und Handel in der aufstrebenden Textilstadt zu Reichtum gelangt und hatten in den Räten zusammen mit den Kaufleuten gegenüber dem Ritteradel die Mehrheit erlangt.

Rudolf Brun war 1332 Mitglied des Rats geworden. Sein Bruder Jakob und er waren in diesen Jahren in verschiedene Gerichtshändel verwickelt und scheinen zu den Kaufleuten in Gegnerschaft gestanden zu haben. Die Zürcher Edelleute trafen sich gern in der Trinkstube bei der Witwe Heinrichs von Lunkhofen im oberen Wettingerhaus hinter dem Limmatquai. Dort kam es zwischen den Kaufleuten und dem Ritteradel immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen, mitunter auch zu Raufereien.

Persönliche Differenzen und der Streit um eine neue Münzordnung führten schliesslich zur Neuaushandlung der Machtverhältnisse in der Stadt. Rudolf Brun setzte sich an die Spitze einer Umsturzbewegung, die von den bisher politisch ausgeschlossenen Handwerkern und Krämern unterstützt wurde, aber vor allem die ritteradligen Geschlechter wieder in Rang setzen wollte. Nach dem Sturm auf das Rathaus am 7. Juni 1336 und der Verbannung der wichtigsten, bisher dominierenden Familien aus der Stadt liess Brun eine neue Stadtverfassung verabschieden – den Geschworenen Brief, der den Zünften Mitsprache am Stadtregiment brachte, vor allem aber ihm selbst eine beinahe uneingeschränkte Entscheidungsgewalt. Die neue Zunftverfassung war auf seine Person zugeschnitten. In dieser Form hielt sie sich denn auch nicht lange über seine Lebzeiten hinaus. Die Figur des diktatorischen Bürgermeisters blieb eine Episode in der Zürcher Geschichte.

Die aus der Stadt vertriebenen Geschlechter sammelten sich in Rapperswil um Graf Johann von Habsburg-Laufenburg. Johann war der Sohn Rudolfs III., der 1296 die verwitwete Elisabeth von Rapperswil geheiratet hatte. Rudolfs Vater Gottfried war ein Vetter von König Rudolf von Habsburg gewesen. 1330 hatte sich die Rapperswiler Linie der Laufenburger in Lehensabhängigkeit der österreichischen Linie begeben, ähnlich wie einige Jahre zuvor die Laufenburg-Kyburg-Linie im Raum Burgdorf und Thun. Die Rapperswiler waren damit Teil des politischen Spiels von Habsburg-Österreich geworden. Ein Konflikt zwischen Rapperswil und Zürich war deshalb potenziell auch ein Konflikt zwischen Habsburg-Österreich und Zürich.

Das Brun’sche Zürich und die Habsburger fanden sich jedoch rasch wieder, trotz den gewaltsamen und blutigen Auseinandersetzungen im September 1337. Seit Juni dieses Jahres weilte Herzog Albrecht II. in Brugg und blieb bis Ende Jahr in der Gegend. Zusammen mit Rudolf von Aarburg, Vertrauensmann von Agnes von Ungarn, vermittelte er auf den 21. November 1337 einen Friedensschluss zwischen den noch unmündigen Nachkommen des vor der Grinau gefallenen Johann von Habsburg-Laufenburg und der Stadt Zürich. Der Friedensschluss wurde kurze Zeit später von Kaiser Ludwig dem Bayern in Augsburg bestätigt. Ende Januar 1340 schliesslich versöhnte Agnes von Ungarn in Königsfelden einen grösseren Teil der Verbannten vom Sommer 1336 wieder mit der Stadt. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Nähe Bruns zu den wichtigsten Entscheidungsträgern der Habsburger ist es nicht erstaunlich, dass sich der Zürcher Bürgermeister wie ein Fisch im Wasser des habsburgischen Hochadels fühlte. Wie weit seine Bekanntschaft mit Agnes von Ungarn ging, wissen wir nicht. Sie werden sich auf Augenhöhe begegnet sein. Brun als hervorragender Vertreter der Reichsstadt, Agnes als Frau zwar ohne rechtliche Kompetenz, als «Mater familias» einer Reichsdynastie aber mit hohem Prestige.

Agnes von Ungarn: die beste Heiratspartie Europas

«Es ist überflüssige Arbeit, hervorragende Menschen noch zu loben, gleich als wenn man denen, die im hellsten Sonnenlicht wandeln, eine Fackel vorantragen wollte!» Mit diesen Worten des Sidonius Apollinaris beschliesst Johannes, Abt des Klosters Viktring in Kärnten, 1341 die überschwängliche Beschreibung der Agnes von Ungarn in seiner Geschichte der österreichischen Herzogtümer. Das Loblied auf die verwitwete Königin von Ungarn steht in einem starken Gegensatz zur späteren Wertung der Agnes in der eidgenössischen Geschichtsschreibung, in der sie zwar als weise, aber auch als listige und gar blutrünstige Frau geschildert wird.

Viktring, ursprünglich Vertrauter von Herzog Heinrich von Kärnten, einem Onkel der Agnes, steht seit der Übernahme des Herzogtums Kärnten durch die Habsburger 1335 in Diensten von Albrecht II. Er ist für diese Zeit die wichtigste historiografische Quelle zur Dynastie und ist damit natürlich auch Partei. Viktring schreibt zu einer Zeit, in der Agnes von Ungarn schon seit über 20 Jahren in Königsfelden lebt. Nach der Ermordung ihres Vaters Albrecht begleitet Agnes zusammen mit ihrer Mutter Elisabeth die Gründung und den Aufbau des Klosters und bringt – nach dem Tod der Mutter und dem definitiven Umzug in den Aargau – Königsfelden zur Blüte. Sie tritt nicht in den Orden der Klarissen ein, fördert und führt aber das Kloster aus unmittelbarer Nähe, lässt sie sich doch östlich des Kirchenchors ein kleines Haus bauen, «ein klein demütig hus, einer klosnerin wonung me zerschetzen denn einer Küngin hoff», wie es in der Königsfelder Chronik heisst. Papst Clemens VI. erlaubt ihr in einer Urkunde vom 31. Juli 1344 explizit, mit kleinem Gefolge nicht nur die Klausur der Klarissen zu betreten, sondern auch den Chor der Kirche mit dem von ihr zweifellos stark beeinflussten Bildprogramm. Die von Familienmitgliedern gestifteten Chorverglasungen sind zu dieser Zeit frisch vollendet, ein starkes religiöses, aber auch politisches Zeichen der Habsburger. In den 20 Jahren nach der Gründung machen Agnes und ihre Brüder das Kloster zu einem der reichsten Klöster weit und breit. Dem kleinen Männerkonvent steht eine grosse Frauengemeinschaft gegenüber, in der viele wichtige Adelsfamilien nördlich und südlich des Rheins vertreten sind.

Agnes von Ungarn steht in diesen Jahren auf dem Höhepunkt ihres politischen Einflusses. Sie ist Vertreterin der habsburgischen Interessen ihres in Wien residierenden Bruders, umgeben von einer Gruppe einflussreicher Adliger, mit besten Beziehungen nicht nur zu den Städten Bern, Zürich, Basel und Strassburg, sondern auch zu den wichtigen europäischen Dynastien und zur Kurie in Rom. Für eine verwitwete Frau im damals bereits hohen Alter von über 60 Jahren eine aussergewöhnliche Stellung, die sich aus ihrer Biografie ableiten lässt, aber auch aus der Machtkonstellation der damaligen Zeit.

Agnes wurde als Tochter von Albrecht von Habsburg wahrscheinlich im Sommer 1280 geboren. Ihr Geburtsort ist nicht verbürgt. Ihre Mutter Elisabeth von Görz-Tirol hielt sich zu dieser Zeit im Aargau auf, ein Geburtsort Brugg oder Baden ist also wahrscheinlich. Zwei Jahre zuvor, nach dem Sieg von König Rudolf von Habsburg über seinen Rivalen Ottokar von Böhmen, waren die Herzogtümer Österreich und Steiermark definitiv an das heilige römische Reich zurückgefallen. Rudolf versuchte, die beiden Herzogtümer seinen Söhnen zu verleihen, was ihm 1282 mit Zustimmung der königswählenden Fürsten auch gelang. Ab dieser Zeit wird Albrecht zusammen mit seiner rasch wachsenden Familie mehrheitlich in Wien residiert haben.

Johann von Viktring spricht der Agnes schon in Jugendjahren die Eigenschaften zu, die sie später auszeichnen werden: Sie sei fromm, freigebig gegenüber den Bedürftigen, wenig interessiert an der ritterlichen Kultur, aber gebildet und intelligent. Sie scheint von eher kleiner Körpergrösse und nicht besonderer Schönheit gewesen zu sein. Als junges Mädchen war sie Spielball der dynastischen Pläne der europäischen Fürstenhäuser. Angeblich zuerst einem Angehörigen der römischen Patrizierfamilie Colonna versprochen – die Habsburger versuchten sich eine römisch-cäsarische Verwandtschaft zuzulegen –, wurde sie im Jahr 1297 zum Friedenspfand in den Auseinandersetzungen zwischen Habsburg-Österreich und dem Königreich Ungarn. Sie wurde mit Andreas III. verheiratet, dem letzten Vertreter aus dem legendären Geschlecht der Arpaden auf dem ungarischen Königsthron. Andreas war ungefähr 15 Jahre älter als Agnes und verstarb bereits im Jahr 1301. Mit gut 20 Lebensjahren war Agnes also schon eine verwitwete Königin von Ungarn, gleichzeitig aber auch eine der besten Heiratspartien im europäischen Hochadel. Das berühmte, heute im Historischen Museum Bern ausgestellte Dyptichon von Königsfelden, wahrscheinlich eine venezianische Arbeit, ist ein Zeugnis ihrer wenigen Jahre in Ungarn. Andreas III. hatte dank seiner venezianischen Mutter als junger Mann eine Erziehung in Venedig genossen. Die Herkunft des Reisealtars wird damit in Zusammenhang gebracht.

Nach dem Tod von Andreas III. fanden sich Agnes und deren Stieftochter Elisabeth – eigene Kinder hatte sie nicht – gegenüber dem ungarischen Adel rasch in einer prekären Situation. Wahrscheinlich mit der Unterstützung einflussreicher ungarischer Adliger und unter Federführung von Hermann von Landenberg, einem engen Vertrauten und Marschall von Herzog Albrecht, gelang den beiden die Flucht aus der Burg Buda, Residenz der ungarischen Könige, nach Wien. Sie konnte dabei auch den legendären Schatz mitnehmen, von dem später oft gesprochen wurde und der ihren Reichtum begründet haben soll. Ihre offensichtliche Wohlhabenheit, die sich aus den zahlreichen Schenkungen an das Kloster Königsfelden ablesen lässt, gründet wahrscheinlich aber eher im Heiratsgut, der Herrschaft Pressburg, dem heutigen Bratislava, das sie noch weit über den Tod ihres Gatten hinaus nutzen konnte. Erst 1323 ging Pressburg definitiv an Ungarn zurück.

Es gibt keine Selbstzeugnisse der Agnes, aus denen hervorgeht, warum sie sich nicht wieder verheiraten liess, sondern ihr Leben als alleinstehende Witwe führte, zuerst an der Seite ihrer Mutter, später dann als «Mater familias» der Dynastie, als Förderin der Memoria an ihren Vater in Königsfelden und als politische Repräsentantin der Habsburger im Westen. Die Geschichtsschreiber haben dies ihrem frommen Wesen zugeschrieben. 1308, im Todesjahr ihres Vaters, war ihr ältester Bruder Rudolf bereits verstorben, ihre Brüder Friedrich und Leopold waren mit 19 und 18 Jahren knapp volljährig, das Schicksal der Dynastie im Reich völlig offen. War es eine innerfamiliäre Entscheidung, die ihre neue Rolle definierte, war es eine persönliche? Wir wissen es nicht. Es spricht vieles dafür, dass sie oder die Familie diesen Entscheid schon früher, nicht erst nach der Ermordung Albrechts, gefällt hatte. Ansonsten hätte sie wahrscheinlich schon kurz nach 1301 wieder auf dem europäischen Heiratsparkett eine Rolle gespielt.

Ihre neue Rolle als Hüterin der Erinnerung an ihren Vater und als Förderin des Klosters Königsfelden übernahm Agnes nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1313. Nach der Überführung des Leichnams von Elisabeth 1316 von Wien und dessen Beisetzung in Königsfelden setzte Agnes ihren Lebensmittelpunkt definitiv im Westen fest. Hier entfaltete sie ihre politische Bedeutung als Beraterin ihrer Brüder, als Schlichterin in den Konflikten im Raum zwischen Strassburg, Konstanz und Freiburg im Üechtland und vor allem als grosszügige Förderin des Klosters Königsfelden. In diesem Umfeld begegnete sie wohl spätestens 1336 auch Rudolf Brun, dem politischen Emporkömmling aus Zürich.