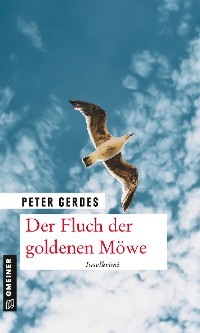

Read the book: «Der Fluch der goldenen Möwe»

Peter Gerdes

Der Fluch der goldenen Möwe

Inselkrimi

Zum Autor

Peter Gerdes, geb. 1955, lebt in Leer (Ostfriesland). Studierte Germanistik und Anglistik, arbeitete als Journalist und Lehrer. Schreibt seit 1995 Krimis und betätigt sich als Herausgeber. Seit 1999 Leiter des Festivals »Ostfriesische Krimitage«. Die Krimis »Der Etappenmörder«, »Fürchte die Dunkelheit« und »Der siebte Schlüssel« wurden für den Literaturpreis »Das neue Buch« nominiert. Gerdes betreibt mit seiner Frau Heike das »Tatort Taraxacum« (Krimi-Buchhandlung, Veranstaltungen, Café und Weinstube) in Leer.

Impressum

Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Roman sind Fantasie des Autors und reine Fiktion.

Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen, mit tatsächlichen Ereignissen oder Institutionen wäre rein zufällig.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

info@gmeiner-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

(Originalausgabe erschienen 2013 im Leda-Verlag)

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: Katrin Lahmer

unter Verwendung eines Fotos von: © hoffi99 / photocase.de

ISBN 978-3-8392-6518-5

Widmung

Für Heike

1.

Wie das Rollen eines Schiffes in bewegter See. Wie das Schwingen einer Schiffschaukel, so einer ganz großen, mit diesem Schwung und diesem Fallen und diesem Rauschen des Fahrtwinds in den Ohren. Dieser Druck und die Schwere am tiefsten Punkt, und dann wieder empor, mit Macht, dieses unwiderstehliche Steigen, diese erwartungsvolle Anspannung, und dann dieser unbeschreibliche Moment der Schwerelosigkeit am höchsten Punkt, diese Lust …

Und dann das.

Schmerzen, rasend und reißend wie tausend stumpfe Sägen … solche Schmerzen kann es nicht geben. Darf es nicht geben. Hat er das nicht immer geglaubt? Und gesagt? Dass er dieser Schmerzen Herr werden kann, dass er der Herr dieser Schmerzen ist? Und doch, und trotzdem … unmenschlich … unerträglich … unvorstellbar grausam.

Sind sie weg? Nein, die Schmerzen sind nicht weg, nur er war weg, war abgetaucht, weit unten drunter, unterm Schmerz. Aber da ist er noch, der Schmerz, und kaum dass er wieder denkt, wieder daran denkt, ist er auch schon wieder mitten drin. Diesmal hört er sich stöhnen, hört er sich gurgelnd brüllen wie ein Tier. Und dann wieder … aus.

Auf und ab. Er steckt im Fahrstuhl zwischen samtiger Ohnmacht und wahnsinniger Tortur. Irgendwer drückt immer wieder die Knöpfe, reißt ihn stets aufs Neue heraus aus der gnädigen Besinnungslosigkeit. Jedesmal kommt er dem Schmerz ein Stückchen näher. Jetzt kann er schon ans Wachwerden denken, sich davor fürchten, er malt sich aus, was ihn erwartet. Aber er will nicht, er will doch nicht!

Nur: Was will er dann? Gibt es eine Alternative?

Die nächste Ohnmacht ist nur noch eine halbe, ist nur ein schadhafter Filter aus Rauschen und Sirren, durch den sich die Realität schubweise Bahn bricht. Beim nächsten Auftauchen wird er endgültig die Oberfläche durchstoßen, das weiß er. Und er hat eine Höllenangst davor.

Mit der Angst aber kommt die Wut. Verdammt, wer hat da so gepfuscht? Wer hat ihm das angetan, ausgerechnet ihm? Ihm tut man so was nicht an. Jedenfalls nicht ungestraft. Er ist es doch, der alles im Griff hat, der am längeren Hebel sitzt. Immer. Na warte, denkt er. Das wirst du büßen. Lass mich nur erst …

Jetzt ist er wach, endgültig, die Augen noch geschlossen, aber doch wach. Jetzt brüllt ihm der Schmerz direkt ins Gesicht. Aber jetzt kämpft er, jetzt will er es wissen, und er kann kämpfen, oh ja, er weiß, wie das geht. Er schreit und stöhnt und windet sich, aber er hält stand. Bleibt oben, bleibt bei Bewusstsein. Röchelt und keucht, bezwingt auch seinen Atem, holt tiefer und gleichmäßiger Luft. Gleich, gleich ist er so weit. Und dann sollen sich die, die das hier verbockt haben, bloß warm anziehen.

Er schlägt die Augen auf. Es ist dunkel, und es bleibt dunkel. Außerdem ist es kalt. Er liegt, mehr auf der Seite als auf dem Rücken, und zwar hart. Bewegen kann er sich nicht.

Er schließt seine Augen wieder, reißt sie erneut auf, vergewissert sich, dass er wirklich wach ist. Der Schmerz hilft ihm dabei. Also war das hier keine OP, denkt er, kein mühsames Erwachen danach. Das hätte doch gepasst. Bloß, welche denn auch?

Es sei denn … ist da etwas gründlich schiefgegangen? Haben sie ihn womöglich … in den Keller geschoben, dahin, wo die Kunstfehler zwischengelagert werden?

Dunkel, kalt und hart. Das würde passen.

Wieder keucht er, sein Herz rast, er bäumt sich auf. Zerrt und reißt und wundert sich. Und lässt sich wieder zurücksinken. Nein, denkt er, das passt doch nicht. Tote werden nicht gefesselt.

In seinen Adern pocht es, sein Schädel dröhnt, Adrenalin, denkt er automatisch. Innere Hitze presst ihm den Schweiß aus den Poren. Ein leichter Luftzug kühlt seine nasse Stirn.

Luftzug? Wieso Luftzug?

Eine Tür muss geöffnet worden sein.

Eine Ahnung. Eine Erinnerung. Und dann weiß er es plötzlich wieder. Was, und wann.

Bloß nicht: wer … und warum.

Etwas knirscht. Schritte, die sich nähern. Jemand geht neben ihm in die Hocke. Beugt sich weit herunter. Warmer Atem auf seiner feuchten Wange, an seinem Ohr. Das Kitzeln der Härchen darin dringt sogar durch den Schmerz. Der plötzlich gar nicht mehr das Schlimmste ist.

»Na, mein Lieber, sind wir wieder bei uns?« Eine leise Stimme, sanft wie das Schnurren eines Tigers. »Alles gut, alles klar? Wir wollen ja nichts verpassen, oder.« Eine Hand tätschelt seine Wange, Finger fahren leicht über seinen Hals, seine Kehle, seinen freiliegenden Brustkorb. »Dann können wir ja jetzt zur Sache kommen.«

Gänsehaut. Und ein Stich. Eine Injektion. Noch eine. Und wieder.

Er schnappt nach Luft, gierig, als gäbe es gleich keine mehr. Er tötet mich, denkt er, er bringt mich um. Dass einer so vorgeht, hätte er nicht gedacht. Das ist für ihn das eigentlich Überraschende.

Lichtflecken huschen über sein Gesicht. Aha, denkt er, irgendwo in einer kleinen Blase seines Verstandes, der ansonsten von heulender Panik geschüttelt wird, aha, er will es sehen, er will sich das nicht entgehen lassen. Das Licht blendet, aber er kann seine Augen nicht mehr schließen. Auch das Luftholen wird immer schwerer. So ist das also. Nein, ein schöner Tod wird das nicht.

Das Licht erlischt. Hat er genug gesehen? Wieder der Atem, das Kitzeln am Ohr.

»Du glaubst, dass du stirbst?«, raunt die Tigerstimme. »Nein, mein Lieber, Sterben ist noch nicht dran. So einfach geht das nicht.«

2.

Fassungslos starrte Renko Heidergott auf das Instrument in der Hand seines Gegenübers. »Ein Messer?«, schnauzte er dann. »Das ist doch kein Messer!« Mit einer blitzschnellen Bewegung seiner hornigen Linken schlug er Heiko Grendel das Ding aus den Fingern. Mit der anderen Hand hielt er ihm eine blitzende Klinge unter die Nase. »Siehst du? Das ist ein Messer!«

»Au! Sag mal, spinnst du?« Maulend rieb sich Heiko Grendel die schmerzende Hand. »Musst du immer gleich überreagieren? Außerdem ist das kein Messer, was du da hast.«

»Ach nee?«

»Nee! Das ist ein Fischmesser.«

»Klugscheißer.« Renko Heidergott warf das Instrument zurück in den Besteckkasten. Es klingelte satt und silbern. »Wenigstens bekommen meine Gäste etwas Anständiges in die Hand. So, wie sich das gehört. Nicht so ’nen Plastikmüll, wie du dir vorstellst.« Die Hand des stämmigen Mannes, dessen breites Gesicht von einem struppigen Bart eingerahmt war, wedelte verächtlich in Richtung des Kunststoffmessers, das auf dem altersfleckigen Parkettboden in der Tat nach nichts anderem aussah als nach Müll. Heidergotts Blick irrte zwischen Grendels glattem, jungenhaftem Gesicht und dem Einwegbesteck hin und her, offenkundig unsicher, aus welcher Richtung mehr Kontamination drohte.

»›Wie sich das gehört‹! Mein Gott, Heidergott, wenn ich das schon höre!« Heiko Grendel setzte sich an den nächstbesten Tisch und verschränkte bockig die Arme. »Tradition und Konvention, das ist alles, was ihr kennt und könnt, du und die anderen Betonköpfe hier. Das ist schon immer so gewesen, das haben wir schon immer so gemacht – als ob man heute noch so Geschäfte machen könnte! Mensch, Renko, die Zeiten ändern sich. Ständig! Neue Generationen, neue Moden, neuer Geschmack. Die Jugendlichen von heute sind unsere Kunden von morgen. Ach Quatsch, heute schon sind das unsere Kunden!«

Grendel kam in Fahrt, löste seine Arme aus ihrer Blockadehaltung und begann zu gestikulieren. »Und was haben wir denen zu bieten? Nichts als den gleichen Quark, den wir schon ihren Großeltern aufgetischt haben. Und dann deine ganze Ausstattung hier, dieses altmodische Mobiliar, dieser maritime Krempel überall an den Wänden! Tinnef! Glaubst du etwa, dass wir die jungen Leute damit begeistern können?«

»Guck dich doch um, es sind doch jede Menge junge Leute auf der Insel.« Heidergott hatte Grendel gegenüber Platz genommen. Er klang immer noch barsch, aber doch deutlich defensiver. Jetzt war es an ihm, die muskulösen Arme vor der Brust zu verschränken.

»Na klar sind die das. Aber warum?« Grendels richtete seinen gereckten Zeigefinger auf Heidergotts Brust wie der zuvor das Fischmesser auf seine. »Weil sie müssen! Ihre Eltern schleppen sie mit in den Urlaub, da werden die Blagen doch gar nicht gefragt, und dann sind sie hier auf Langeoog und können zwei, drei Wochen lang schlicht und einfach nicht mehr weg. Also bleiben sie hier, ob sie wollen oder nicht, und essen, was wir ihnen vorsetzen. Aber mit was für langen Zähnen!«

»Das stimmt doch gar nicht.« Renko Heidergott, seines Zeichens Chefkoch, Besitzer und Betreiber des Speiselokals Seestern, das sich selbst als ›Familienrestaurant‹ anpries, ließ deutlich erkennen, dass Grendels Bemerkungen ihm gegen die Berufsehre gingen. »Die jungen Leute essen doch auch bei uns.«

»Na logo, was bleibt ihnen auch anderes übrig«, höhnte Grendel. »Die Alten zahlen ja auch!« Er angelte nach einer der Speisekarten, klappte den schweren Kunstledereinband auf und blätterte darin, ohne hinzugucken. »Und was? Labskaus, Brathering, gedünsteten Seelachs im Gemüsebett. Glaubst du etwa, das haut die vom Hocker?«

»Wir haben aber doch auch etwas für die Jugend im Angebot«, widersprach Heidergott. »Da hinten zum Beispiel, die Kinderteller …«

»Hinten! Kinderteller!« Grendel hieb seine flache Hand auf die klarsichtumhüllten Seiten der Karte. »Das ist natürlich genau das, was Teenager wünschen! Das Anhängsel sein, ganz hinten, und Verlegenheitsessen kriegen. Fischstäbchen mit Kartoffelsalat vielleicht? Frikadelle? Oder Putenschnitzel mit Pommes? Mann, Alter, wo lebst du denn!« Er klappte die Karte zu und wischte sie beiseite. »Die Jugend von heute hat ihre eigene Esskultur. Und sowie es hier auf Langeoog ein Restaurant gibt, das ihnen genau das bietet, was diese Esskultur ausmacht, werden sie auch genau dort hingehen. Und ihre Eltern werden mitgehen, jedenfalls hin und wieder, denn wer will schon den ganzen Urlaub über Familienkrach – wetten?«

»Esskultur, ja?« Heidergott schob seine breiten Schultern nach vorne. »Du redest von Burgern, richtig? Fertighack in weichen Brötchen. Pommes aus der Tüte. Chicken Nuggets, panierte Hähnchenreste aus der Fritteuse. Oder undefinierbare Fleischpampe querbeet von Pferd bis wer weiß wohin! Natürlich frittiert. Überhaupt alles frittiert, am besten auch gleich die Cola! Klebrige Fertigsaucen. Lasche Normsalate, bei denen die Verpackung mehr wiegt als der Inhalt. So was meinst du doch, richtig? Gefrierzeugs, das man sich mit Plastikbesteck reinschaufelt oder gleich mit den Fingern! Und das nennst du Esskultur?«

Grendel zuckte die Schultern. »Was willst du? Das ist die Zukunft. Genau genommen ist das ja auch schon die Gegenwart. Bloß habt ihr das noch nicht mitbekommen, du und deinesgleichen. Weil ihr es nicht mitbekommen wollt. Weil ihr hier in der Vergangenheit lebt, abgeschottet gegen alles, was neuer ist als hundert Jahre! Leute wie du stehen dem Fortschritt im Weg, ist dir das klar?«

»Was willst du?« Heidergott breitete seine kräftigen Arme aus. »Das ist eben unser Stil hier. Und wir fahren doch sehr gut damit.«

Grendel hob den Zeigefinger: »Noch, mein Lieber, noch. Aber nur mangels Konkurrenz! Weil ihr hier in einem Ghetto lebt, abgeschottet von der Realität. Aber nicht auf ewig, glaube mir! Sowie hier auf der Insel ein modernes Burger-Restaurant aufmacht, ist es damit vorbei.«

Heidergott verzog geringschätzig den Mund. »Klar. Wenn sich das Klima weiter erwärmt und der Meeresspiegel weiter steigt, dann ist Langeoog weg, dann ist es hier mit allem vorbei. Aber wann wird das sein? Morgen nicht und übermorgen auch nicht, so viel steht fest.«

Grendel lehnte sich zurück, ein selbstgefälliges Grinsen im Gesicht. »Sei dir da mal nicht so sicher. Das kann schneller gehen, als du denkst. Sehr viel schneller.«

»Wie? Das mit dem Klimawandel?«

»Nee, du Torfkopp! Das mit der Konkurrenz. Du wirst schon sehen.«

Grendels Grinsen erlosch wie ausgeknipst, als Heidergotts tellergroße Hand auf ihn zuschoss und ihn am Hemd packte. »He, Alter, was soll das, drehst du schon wieder ab? Das mit dem Torfkopp war doch nicht böse gemeint. Stell dich nicht so an und lass mich gefälligst los!«

Heidergott aber dachte nicht daran. »Was weißt du?«, zischte er. »Gibt es da etwa schon Pläne für so einen Schnellfress-Tempel? Was für welche? Und von wem?«

Statt einer Antwort packte Grendel Heidergotts Handgelenk und zerrte daran. Der Koch hielt eisern fest. Ein stummes Kräftemessen begann, untermalt nur von unterdrücktem Keuchen und Knurren. Schon standen beide auf den Füßen, ihre Stühle kippten nach hinten, Lehnen schlugen auf das Parkett, knallende Aufschläge hallten wie Schüsse durch den leeren Saal. Grendel war zwar schmäler und weitaus leichter gebaut als sein Gegenüber, aber fast ebenso groß und wild entschlossen.

Die Eingangstür öffnete sich mit vertrautem Schleifgeräusch. Die Türglocke schepperte. Ein fröhliches »Moin!« durchdrang die Kampfgeräusche.

Heidergott ließ als Erster los, ohne aber Grendel aus dem Sperrfeuer seiner bösen Blicke zu entlassen. Auch Grendel ließ die Arme sinken und funkelte grimmig zurück. »Wir haben noch geschlossen, haben Sie das Schild nicht gesehen?«, rief Heidergott über die Schulter. Dann erst drehte er sich um. »Ach, du bist es, Bea.«

Bea Wulff lachte das Lachen einer nachsichtigen Grundschullehrerin, die ihre zwei wildesten Rangen zum wiederholten Male beim Balgen erwischt. »Na, habt ihr euch wieder richtig lieb?«, rief sie und stemmte die Fäuste in ihre ausladenden Hüften. »Kinder, Kinder, wenn man euch mal fünf Minuten alleine lässt!«

»Komm, Bea, jetzt tu mal nicht so.« Heidergott klang weniger beleidigt als beschämt. »Du weißt doch gar nicht, worum es hier geht. Das ist nämlich eine wirklich wichtige Sache, die der Heiko da …«

Eine neue Lachsalve schnitt ihm das Wort ab. Wenn Bea Wulff lachte, dann tat sie das mit ihrem ganzen walkürenhaften Körper. Dagegen kam niemand an. »Heiko? Etwas Wichtiges? Und überhaupt – eine Sache? Das wäre ja mal ganz was Neues! Als ob der Heiko überhaupt jemals irgendetwas hingekriegt hätte! Von wichtig mal ganz zu schweigen.« Bea Wulff strahlte über sämtliche Sommersprossen; ihre blonde Mähne wogte vergnügt.

Heiko Grendel lief krebsrot an. »Was bist du wieder fies«, krächzte er empört. »Genau wie Renko hier, dieser Ignorant. Haltet euch für wer weiß wie klug und könnt dabei noch nicht mal über euren eigenen Tellerrand gucken. Verbohrt, rechthaberisch und selbstgefällig! Aber irgendwann werdet ihr feststellen, dass die Zeit nicht stillsteht, schon gar nicht euretwegen. Dann ist es zu spät, und ihr könnt nur noch große Augen machen. Ich werde euch schon zeigen, wie es geht. Wartet’s nur ab.«

Große Augen machte Bea Wulff bereits; so kannte sie Heiko Grendel gar nicht. Ihr Blick suchte den von Renko Heidergott. »Ich versteh kein Wort. Hast du eine Ahnung, wovon er spricht?«

»Nee«, erwiderte Heidergott, ebenso bass erstaunt. Dann aber schien ihm etwas zu dämmern. »Soll das etwa heißen, dass du … du selbst …?«

»Und wenn?« Heiko Grendel verlor jede Beherrschung, brüllte durch den Saal, dass die Kronleuchter klirrten. »Und wenn? Glaubt mir: Was ihr könnt, das kann ich schon lange! Nur weil ’ne olle Körnertante und ein überlagerter Fischonkel mir nichts zutrauen, muss das noch lange nicht stimmen. Andere trauen mir etwas zu, oh ja, allerdings! Ihr werdet noch staunen. Staunen werdet ihr!«

Er ließ Heidergott stehen und stürmte zur Tür. Wenn Bea Wolff ihm nicht mit einer schnellen Körperdrehung ausgewichen wäre, hätte er sie angerempelt.

»Damit kommst du nicht durch!«, rief Heidergott ihm hinterher. »Hier kann doch nicht jeder machen, was er will. Es gibt Regeln, an die muss man sich halten. Auch du!«

Heiko Grendel, die Hand schon an der Klinke, drehte sich noch einmal um. »Ja, es gibt Regeln«, sagte er, jetzt wieder scheinbar ruhig. »Die kenne ich alle. Und ich komme damit durch.« Weg war er.

Bea Wulff starrte auf die sich langsam schließende Tür. »Bitte sag mir, dass Heiko jetzt endgültig spinnt«, sagte sie leise, an Renko Heidergotts Adresse gerichtet. »Dann ruf ich gleich Sina an, die ist vom Fach, die kümmert sich um ihn.« Als keine Antwort kam, drehte sie sich langsam zu dem Hausherrn um. »Er spinnt doch, oder?«

»Normalerweise spinnt er, klar«, erwiderte Renke Heidergott. »Aber es gibt ja immer Ausnahmen. Und wenn dies hier eine ist, dann steht eine Menge Ärger bevor.«

»Ärger für wen«, fragte Bea Wulff, »für ihn oder für uns?«

Heidergott nickte. »So sieht’s aus«, sagte er ernst.

3.

Das geht zu leicht, dachte Stahnke. Viel zu leicht. Das wird sich rächen.

Trotzdem behielt er die Richtung bei. Was denn auch sonst – auf Langeoog gab es für ernsthafte Radtouren nur zwei Richtungen, nämlich westwärts oder ostwärts. Im Augenblick rollten sie ostwärts. Und es ging viel zu leicht.

Dabei fuhr er mitnichten sein geliebtes eigenes, leichtgängiges Trekking-Rad, sondern ein schwerfälliges Miet-Dings mit Ballonreifen und ganzen fünf Gängen. Eindeutig unter seiner Würde, fand Stahnke, und außerdem viel zu teuer. Seit sie spontan und übermütig wegen des unverhofft strahlenden Sonnenscheins beim erstbesten Fahrradvermieter im Ortszentrum zugeschlagen hatten, waren sie an einem gefühlten Dutzend weiterer Verleiher vorbeigekommen – und überall waren die Räder günstiger gewesen. Leute wie wir, dachte der Hauptkommissar, sind eben eine Freude für jeden Abzocker.

Seine Selbstkritik aber fiel nicht bitter, sondern heiter aus. Für Bitterkeit war dieser Frühlingstag einfach zu schön.

Und außerdem war ja Sina dabei.

Gerade wurde der Weg wieder einmal breiter, und schon schoss Sina wieder von hinten heran, ließ ihr Rad mit sirrendem Freilauf neben seinem rollen. Ihr rotwangiges Strahlen, eingebettet in einen wirren braunroten Schopf wie in ein Osternest, zeugte von Wohlgefühl und Gastgeberstolz. Ja, mittlerweile sah sie Langeoog als ihre Insel an, auf der sie zwar nicht geboren war, aber immerhin lebte und arbeitete. Stahnke war der Besucher, der Gast. Ein Teilzeit-Insulaner, bestenfalls. Immer mal wieder auf Stippvisite im gemachten Nest. Diesmal über Ostern.

Sagte das irgendetwas über ihre Beziehung aus?

»Mensch, lach doch mal!«, rief Sina. »Ist doch herrlich heute! Und das Radfahren geht ganz leicht.«

Ja, viel zu leicht, das wird sich rächen, wollte Stahnke sagen. Aber da gab es schon wieder Gegenverkehr, und Sina fuhr ein paar Meter voraus, um Platz zu machen.

So dachte Stahnke die Worte nur. Und er dachte darüber nach. Wer machte es sich zu leicht, was würde sich rächen?

Die entgegenkommenden Radler sahen übrigens ziemlich abgekämpft aus, fand er. Ja, so war er, der Wind an der Küste. Kam er von hinten, dann spürte man ihn kaum, und man fühlte sich gut und schnell und überschätzte sich total. Bis es in die Gegenrichtung ging. Der Wind hatte seine Kraft dann noch.

Dafür, dass es erst kurz vor Ostern war, tummelten sich schon ziemlich viele Touristen auf der Insel, fand Stahnke. Gut, die Sonne schien, und für die nächsten Tage war kein Regen angesagt. Trotzdem war es immer noch ziemlich kalt, ohne dicke Jacke ließ es sich nur an sonnigen und windgeschützten Plätzen aushalten, und die Strände gehörten nicht dazu. An Badeurlaub im klassischen Sinne war also nicht zu denken. Umso erstaunlicher, dass die Feriengäste trotzdem bereits jetzt in Scharen einfielen. Na, dachte der Hauptkommissar, die Insulaner wird’s freuen, dass sich die Saison immer weiter verlängert. Schon jetzt galten ja höchstens noch Januar und Februar als »tote Zeit«. Den Rest der Zeit rollte der Rubel.

Sina verlangsamte ihr Tempo ein wenig und ließ Stahnke aufholen. »Gleich kommen wir zur alten Meierei«, rief sie ihm zu. »Ich hätte wohl Lust auf einen Milchkaffee. Wie sieht’s mit dir aus?«

Stahnke bestätigte lebhaft nickend, dachte dabei jedoch nicht an Kaffee, sondern an ein schönes Weizenbier. Das erste des Jahres, denn die Lust auf Weißbier kam bei ihm erst mit der Sonne hervor.

»Na also, jetzt lachst du ja endlich!«

Die alte Meierei sah aus wie ein typisch friesischer Bauernhof, massig und backsteinrot in die Dünen geduckt. Davor eine frisch gemähte Wiese, davor und daneben lange Zäune – und daran lehnend Fahrräder. Hunderte von Fahrrädern, wie es aussah. Die Saison auf Langeoog hatte wahrlich schon früh begonnen. Und zumindest hier nahe der Ostspitze, fand Stahnke, boten sich in Sachen Touristengeschäft noch deutliche Steigerungsmöglichkeiten, denn längst nicht alle durstigen Radler, die nach Plätzen in oder vor der Ausflugsgaststätte in der alten Meierei Ausschau hielten, wurden auch fündig. Einige Ausdauernde standen Schlange, viele aber zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Stahnke sah seine Hoffnungen auf das erste Weißbier des Jahres schwinden.

»He, guck mal, da hinten!« Sina hopste und winkte aufgeregt, ließ ihr Fahrrad ins Gras fallen und rannte los. Von ganz hinten winkte jemand zurück. Ein Grüppchen war dort im Aufbruch, und an dem Tisch, wo gerade ein paar Stühle frei wurden, saß Marian Godehau, Redakteur des Langeooger Inselboten, und verteidigte zwei dieser Plätze gegen die sofort nachdrängenden Wartenden. Dass die heranstürmende Sina sich direkt in seine Arme warf, schien ihn hinreichend gegen die Proteste der empörten Touristen abzuschirmen.

Stahnke gab genau das einen Stich. Immer noch, immer wieder. Marian war nun einmal Sinas Ex, und das würde er immer bleiben. Okay, derzeit befand er sich bei Alina Thormählen in festen Händen. Trotzdem musste Stahnke jedesmal, wenn sie sich trafen, aufs Neue einen Anflug von Eifersucht niederkämpfen. Was, bitteschön, sagte das nun wieder über Sinas und seine Beziehung aus?

Mit einiger Verzögerung erreichte auch der Hauptkommissar Marians Tisch. Zum Glück brachen noch weitere Radlertrüppchen in kurzer Folge auf, so dass die Murrenden schnell anderweitig unterkamen. Ein paar missbilligende Blicke noch, dann war das allgemeine Interesse an der Dreiergruppe erloschen.

Sina und Marian waren längst in ein Zwiegespräch vertieft. Wie sich herausstellte, hatten beide über Ostern Dienst, Sina in der Klinik Haus Waterkant, Marian in der Redaktion des Inselboten. Seine Freundin Alina war ebenfalls beruflich eingespannt, allerdings auf dem Festland. Stahnke, offenbar der Einzige weit und breit, der über die Feiertage frei hatte, fühlte sich prompt ausgeschlossen. Zwecks Kompensation konzentrierte er sich darauf, eine Bedienung heranzuwinken, was sich als anspruchsvolle Aufgabe erwies.

»Und, Sina, was hast du so zu tun übers Wochenende in der Klinik?«, fragte Marian. »Essenausgabe überwachen bei den Hungerhaken, damit die sich nicht die halbe Ration in die Ärmel schieben? Oder machst du etwa Happy-Hippo-Schwimmen mit den Fettsäcken?« Er stieß Stahnke den Ellbogen in die Rippen und lachte. Stahnke lachte nicht mit. Zwar fühlte er sich momentan ziemlich fit, sein Muskelkorsett war trainingsgestählt, und sein Bauch verdiente kaum noch diese Bezeichnung, aber die Erinnerung an übergewichtigere Zeiten war noch präsent und würde es immer bleiben.

Sina verzog den Mund: »Essstörungen sind nicht witzig.« Sie kniff Marian in die Speckrolle, die sich unter seiner offenen Jacke oberhalb des Gürtels wölbte. »Und nein, mit Anorektikern habe ich momentan nur am Rande zu tun. In erster Linie mit Traumapatientinnen.« Sie seufzte. »Kein leichter Job. Aber auch kein Thema für hier und jetzt. Erzähl uns lieber, was die Skandalpresse in den nächsten Tagen so zu bieten hat!«

Marian grinste. »Wenn du jetzt glaubst, ich würde diese deine Bezeichnung als respektlos und unpassend zurückweisen, dann hast du dich geschnitten. Ich weiß nicht, ob es im Journalismus schon mal die Bezeichnung Osterloch gegeben hat, aber selbst wenn – in diesem Jahr ist es gut gefüllt. Jedenfalls auf Langeoog.« Er griff nach seiner Teetasse und prostete in die Runde.

»Ach nee, da sitzt aber einer auf dem ganz hohen Ross. Willst uns wohl auf die Folter spannen.« Sina gab sich betont desinteressiert. Um im nächsten Augenblick herauszuplatzen: »Na los, sag schon, was ist denn deine große Skandalgeschichte?«

Marian lehnte sich selbstzufrieden zurück und malte mit gespreizten Fingern eine monströs fette Schlagzeile in die Luft: »Restaurantbetreiber alarmiert: Kommt McDaisy’s nach Langeoog?«, zitierte er sich selbst. »Na, was meint ihr? Wenn das kein Hammer ist!«

Stahnke zuckte die Schultern: »McDaisy’s, ach ja? Burger und Fritten und so? Ist nicht so mein Fall. Von mir aus sollen die sich hier niederlassen. Ich geh da sowieso nicht hin.«

»Tja, mein Lieber, da bist du sicher nicht der Einzige«, kommentierte Sina, »jedenfalls in deiner Altersgruppe … Tut mir ja echt leid, dir das sagen zu müssen, aber in dieser Hinsicht verläuft eine Grenze zwischen dir und mir. Und die auf meiner Seite der Grenze, glaube mir, die gehen zu McDaisy’s! Je jünger, desto lieber. Und die ganz jungen sogar fast ausschließlich, jedenfalls, wenn sie die Chance dazu haben. Diese Chance haben sie bis jetzt auf Langeoog ja nicht.« Sie schlug sich erschrocken die Hand vor den Mund: »Ach herrje, jetzt begreife ich erst die Tragweite! Wenn das stimmt, dann wird sich ganz schön was verändern hier in der Restaurant-Szene, nicht wahr?«

»Allerdings, das stimmt. Sehr viel wird sich verändern. Eine regelrechte Revolution steht uns da bevor.« Er lächelte Sina dankbar an, ehe er Stahnke einen strafenden Blick zuwarf: »Mensch, du bist ja so was von hinterm Mond! Verstehst die Brisanz solch einer Entwicklung einfach nicht. Hast mir schon einen Schreck eingejagt, von wegen ich könnte daneben liegen mit meinem morgigen Aufmacher.« Wieder der Blick- und Mienenwechsel Richtung Sina: »Aber die jüngere Generation versteht mich ja, zum Glück.«

Wieder dieser Stich, diesmal an einer Stelle, die ewig schmerzen würde. Dass Sina jemals wieder etwas mit Marian anfangen könnte, war eine vollkommen unsinnige Befürchtung, geschuldet allein seiner eigenen Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit. Und diese Angst wiederum fußte auf einer Tatsache, die sich zwar zeitweise verdrängen, aber niemals aus der Welt schaffen ließ. Die fast zwanzig Jahre Altersdifferenz zwischen ihm und Sina waren einfach Fakt.

Es war Sina gewesen, die entschieden hatte, dass diese Jahre aktuell nicht von Bedeutung waren. Vielleicht würde sie es auch sein, die eines Tages anders entschied. Verhindern konnte und wollte er das nicht. Aber vielleicht beeinflussen?

Jedenfalls nicht, indem er mit ihr zu McDaisy’s ging.

»Ich finde ja, diese Hamburgerschmieden werden völlig überschätzt«, sagte er. »Das Essen dort taugt doch nichts. Einheitlicher Fertigfraß, der nur nach Sauce schmeckt, mit zu viel Fett und Ketchup und Softdrinks mit zu viel Zucker. Nicht nur ungesund, sondern auf die Dauer auch richtig langweilig. Kein Wunder, dass die dermaßen viel Werbung schalten müssen, um den Leuten das Gegenteil einzureden.«

Stahnke verstummte, als er bemerkte, dass Marian sein Besserwisserlächeln lächelte. Er wusste, dass jedes weitere Wort sinnlos war, wenn Leute erst einmal angefangen hatten, so zu lächeln. Nur, warum nicht weitaus mehr Morde passierten, weil Besserwisser andere Leute mit diesem Lächeln bis aufs Blut gereizt hatten, das wusste er nicht.

»Kinder«, setzte Marian zu dozieren an, »lieben Wiederholungen. Das weiß jeder, der schon einmal Kindern vorgelesen oder mit ihnen gesungen hat. Wehe, man verändert auch nur ein Wort oder einen Ton! Das mögen die Kleinen gar nicht. Das Bekannte ist das Vertraute, von dem keine Gefahr ausgeht, auf das man sich verlassen kann. Das liegt alles in unseren Instinkten verankert. Etwas Neues bedeutet immer auch Risiko – aber was wir schon kennen und was uns bisher nichts getan hat, das tut uns auch künftig nichts. Und weil gerade Kinder und junge Leute besonders verletzlich sind, sind sie auch ganz besonders konservativ. Am besten, alles ist wie immer, dann ist auch alles gut. Und gerade Fastfood-Essen ist immer wie immer, darauf achten die sehr, das ist geradezu Geschäftsprinzip. Das kommt an, das ist weltweit erprobt! In Fastfood-Restaurants können Kinder sicher sein, keine Überraschungen zu erleben. Darum gehen sie dorthin. Unfehlbar.«

»Wat de Buur nich kennt, dat frett he nich«, knurrte Stahnke. »Sind doch längst bekannt, deine Weisheiten! Gibt es sogar als Sprichwort. Demnach hängt solches Essverhalten aber mehr mit mangelnder Bildung und Weltgewandtheit zusammen.«