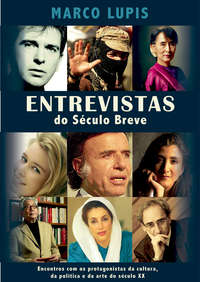

Read the book: «Entrevistas Do Século Breve»

Marco Lupis

UUID: b267b082-6ccf-11e8-9cab-17532927e555

This ebook was created with StreetLib Write

toc

ENTREVISTAS

PROPRIEDADE LITERÃRIA RESERVADA

Introdução

Subcomandante Marcos

Peter Gabriel

Claudia Schiffer

Gong Li

Ingrid Betancourt

Aung San Suu Kyi

Lucia Pinochet

Mireya Garcia

Kenzaburo Oe

Benazir Bhutto

Rei Costantino da Grécia

Hun Sen

Roh Moo-hyun

Hubert de Givenchy

Maria Dolores Mirò

Tamara Nijinsky

Franco Battiato

Ivano Fossati

Tinto Brass

Peter Greenaway

Suso Cecchi dâAmico

Rocco Forte

Nicolas Hayeck

Roger Peyrefitte

José Luis de Vilallonga

Baronesa Cordopatri

Andrea Muccioli

Xanana Gusmao

José Ramos-Horta

Monsenhor do Nascimento

Khalida Messaoudi

Eleonora Jakupi

Lee Kuan Yew

Khushwant Singh

Shobhaa De

Joan Chen

Carlos Saul Menem

Pauline Hanson

General Volkogonov

Gao Xingjian

Wang Dan

Zang Liang

Stanley Ho

Pudim Gyatso

Gloria Macapagal Arroyo

Cardeal Sin

General Giap

Almirante Corsini

Monsenhor Gassis

Men Songzhen

EpÃlogo

Agradecimentos

Notes

Os protagonistas

21

Do mesmo autor:

Il Male inutile

I Cannibali di Mao

Cristo si è fermato a Shingo

Acteal

A bordo de um helicóptero do exército dos EUA durante uma missão

Jornalista, repórter fotográfico e escritor, Marco Lupis foi o correspondente do jornal La Repubblica de Hong Kong.

Nascido em Roma em 1960, trabalhou como correspondente e enviado especial em todo o Mundo, em particular na América Latina e no Extremo Oriente, para as maiores jornais italianos ( Panorama , Il Tempo , Il Corriere della Sera , L'Espresso e La Repubblica ) e para a rai ( Mixer , Format , TG2 e TG3 ). Trabalhando com frequência na zona de guerra, foi entre os poucos jornalistas a seguir os massacres seguidos à declaração de independência em Timor-Leste, os confrontos sangrentos entre cristãos e islâmicos nas Molucas, o massacre de Bali e a epidemia de SARS na China. Com as suas correspondências cobriu por mais de dez anos toda a área Ãsia-PacÃfico, com base em Hong Kong, indo até as ilhas Havaà e a Antártida. Entrevistou muitos protagonistas da polÃtica mundial e especialmente asiática, como o prêmio Nobel da birmanesa Aung San Suu Kyi e a primeira ministra paquistanesa Benazir Bhutto, denunciando frequentemente nos seus artigos as violações dos direitos humanos. As suas reportagens foram publicadas também por jornais espanhóis, argentinos e americanos .

Marco Lupis vive na Calábria.

ENTREVISTAS

do Século Breve

Marco Lupis

Encontros com os protagonistas da polÃtica,

da cultura e da arte do século XX

Tektime

PROPRIEDADE LITERÃRIA RESERVADA

Copyright © 2017 by Marco Lupis Macedonio Palermo de Santa Margherita

Todos os direitos reservados ao autor

interviste@lupis.it

Primeira edição original 2017

Primeira edição 2018

ISBN:

Esta obra é protegida pela Lei de direito autoral.

à proibida toda duplicação, mesmo se parcial, não autorizada.

O jornalista é o histórico do instante

Albert Camus

Para Francesco, Alessandro e Caterina

Introdução

Tertium non datur

Era outono em Milão, naquele distante mês de outubro de 1976 quando, caminhando rapidamente ao longo do Corso Venezia na direção do teatro San Babila, estava para fazer a primeira entrevista da minha vida.

Eu tinha dezesseis anos e junto com o meu amigo Alberto conduzia uma transmissão de informações do pouco original tÃtulo de âSpazio giovaniâ (espaço de jovens), em uma das primeiras rádios privadas italianas, Radio Milano Libera .

Foram realmente anos fantásticos aqueles, onde tudo parecia que podia acontecer e efetivamente ocorria. Anos maravilhosos. Anos terrÃveis. Eram os anos de chumbo , aqueles da contestação dos jovens, dos cÃrculos autogerenciados, das greves na escola, das manifestações que acabavam sempre em violência. Anos de enormes entusiasmos, cheios de um fermento cultural que pareciam querer explodir considerando o fato de serem animados, envolventes, totalizantes. Anos de conflitos e também à s vezes com assassinatos: de um lado os jovens da esquerda, do outro aqueles da direita. Em relação à hoje, era tudo muito simples: ou se ficava de um lado ou do outro. Tertium non datur .

Mas, sobretudo, eram anos em que cada um de nós tinha a impressão e com frequência muito mais que uma simples impressão, de poder mudar as coisas. De conseguir - dentro das minhas possibilidades - fazer a diferença .

Nós, naquela mistura de excitação, cultura e violência, nos moviam na realidade tranquilos. Navegando à vista. Os atentados, as bombas, as Brigadas Vermelhas eram um fundo constante da nossa adolescência - a juventude, de acordo com a idade - mas tudo somado não nos perturbava tanto. TÃnhamos aprendido rapidamente a conviver de um modo não muito diferente daquele que depois, mais adiante, nos anos seguintes, teria encontrado entre as populações que viviam no meio de um conflito ou de uma guerra civil. A sua vida tinha se adaptado à quelas condições extremas, um pouco como a nossa vida na época.

O meu amigo Alberto e eu querÃamos realmente tentar fazer a diferença, por isso, armados de entusiasmos sem limites e muita, muitÃssima imprudência, em uma idade em que os rapazes de hoje passam o tempo a postar selfies em Instagram e a trocar smartphone, nós lÃamos tudo aquilo que nos caÃa nas mãos, participávamos de quermesses musicais - naquele momento mágico no qual o rock nascia e se difundia - aos mega concertos nos parques, nos cineforum.

Por isso, com a cabeça cheia de ideias e um gravador cassete no bolso, nos apressávamos para o teatro San Babila, naquele tarde molhada de outubro de quarenta anos atrás.

O encontro era à s dezesseis horas, aproximadamente uma hora antes que começasse o show da tarde. Nos conduziram para baixo, no subterrâneo do teatro onde se encontravam os camarins dos atores, inclusive aquele reservado ao protagonista. E ali nos esperava o nosso entrevistado, o primeiro da minha "carreira" jornalÃstica: Peppino de Filippo.

Não me lembro muito daquela entrevista e, infelizmente as fitas com as gravações das sessões da nossa transmissão foram perdidas, em uma das inúmeras mudanças na minha vida.

Porém, lembro perfeitamente ainda hoje daquela sutil descarga elétrica, aquele arrepio de energia que precede - os teria sentido depois mil vezes - uma entrevista importante. Um encontro importante, porque cada entrevista é muito mais do que uma simples série de perguntas e respostas.

Peppino de Filippo estava no fim - iria morrer dali a poucos anos - de uma carreira teatral e cinematográfica que até então tinha feito história. Ele nos recebeu sem parar de se maquiar, em frente ao espelho. Foi gentil, cortês e disponÃvel e demonstrou não estar maravilhado por se encontrar em frente a dois rapazes cheios de espinhas. Lembro de seus gestos calmos, metódicos, enquanto estendia a maquiagem da cena, que me pareceu pesada, densa e muito clara. Mas lembro, principalmente, de uma coisa: a profunda tristeza do seu olhar. Uma tristeza que me atingiu intensamente, porque a percebi intensamente. Talvez sentisse que a sua vida estava se encaminhando ao fim ou talvez era apenas a prova que desde sempre se fala dos comediantes, isto é, mesmo fazendo rir a todos, são na realidade as pessoas mais tristes do mundo.

Falamos de teatro, de seu irmão Eduardo, naturalmente. Ele nos contou como nasceu no palco e estava sempre rodando com a companhia de famÃlia.

Fomos embora depois de quase uma hora, um pouco atordoados e com o cassete do gravador cheio totalmente cheio.

Aquela não foi apenas a primeira entrevista da minha vida. Foi sobretudo o momento em que entendi que a profissão de jornalista teria sido para mim a única opção possÃvel. E foi o momento em que experimentei pela primeira vez aquela estranha alquimia, quase uma magia sutil, que se instaura entre o entrevistado e o entrevistador.

Uma entrevista pode ser a fórmula matemática da verdade ou uma inútil e vaidosa exibição. A entrevista é também uma arma poderosa nas mãos do jornalista que tem o poder de escolher se agradar o entrevistado ou servir e apaixonar o leitor.

Para mim, a entrevista é também muito mais; é um confronto psicológico, é uma sessão de psicanálise. Na qual são envolvidos ambos, o entrevistado e o seu entrevistador.

Como me disse mais tarde o Marquês de Vilallonga, em uma das entrevistas coletadas neste livro, «o segredo está todo naquele estado de graça que se cria quando o jornalista para de ser um jornalista e se torna o amigo ao qual se conta tudo. Mesmo aquilo que não se conta a um jornalista».

A entrevista é aplicação em prática da arte socrática da maiêutica, a capacidade do jornalista de extrair do entrevistado os seus pensamentos mais sinceros, de levá-lo a abaixar a guarda, de surpreendê-lo enquanto conta e conta de si sem filtros.

Não sempre esta magia particular se realiza. Mas quando acontece, então estamos diante de uma bela entrevista. Algo mais de uma pergunta e resposta estéril, nada a ver com a inútil vaidade do jornalista que mira só executar um scoop .

Em mais de trinta anos de atividade jornalÃstica, encontrei celebridades, chefes de estado, primeiros ministros, lÃderes religiosos e polÃticos. Mas tenho que admitir que não foi com eles que senti instaurar-se uma verdadeira forma de empatia.

Por formação cultural e familiar, deveria ter-me sentido do lado deles, do lado daquelas mulheres e daqueles homens que lidavam com o poder, que tinham o poder para decidir o destino de milhões de pessoas, da sua vida e, com frequência, da sua morte. Ãs vezes, do futuro de povos inteiros.

Em vez disso, nunca foi assim. A empatia, a corrente de simpatia, o arrepio e a excitação os vivi quando encontrei os rebeldes, os lutadores, aqueles que estavam prontos - e o demonstravam - a sacrificar as suas vidas, geralmente tranquilas e favorecidas, pelos seus ideais.

Que fosse um chefe revolucionário com o capuz, encontrado em uma cabana na floresta mexicana ou uma mãe corajosa que procurava digna, mas teimosamente, saber a verdade sobre o fim horrÃvel dos seus filhos, desaparecidos no Chile de Pinochet.

Eles me pareceram os verdadeiros poderosos.

Grotteria, agosto de 2017

*****

As entrevistas coletadas neste livro foram publicadas em um perÃodo que vai de 1993 a 2006, nos jornais para os quais trabalhei no curso dos anos, como enviado ou correspondente, principalmente da América Latina e do Extremo Oriente: os jornais semanais Panorama e LâEspresso , os diários Il Tempo , Il Corriere della Sera e La Repubblica e algumas para a rai .

Mantive intencionalmente a forma original na qual foram ao seu tempo escritas, Ã s vezes na estrutura tradicional de pergunta/resposta, outras vezes, naquela mais coloquial do "entre aspas" .

Escolhi antecipar cada uma das entrevistas com uma introdução que ajudasse ao leitor a orientar-se no espaço e tempo em que elas foram realizadas.

1

Subcomandante Marcos

Venceremos! (antes ou depois)

Chiapas, México, San Cristobal de Las Casas, Hotel Flamboyant .

A mensagem foi inserida por baixo da porta do quarto:

à necessário partir para a Selva hoje.

Encontro na recepção às 19.

Levar sapatos de montanha, uma coberta,

uma mochila e comida em lata.

Tenho só uma hora e meia para juntar estas poucas coisas. A minha meta está no coração da floresta. Na fronteira entre o México e a Guatemala, onde começa a Selva Lacandona, um dos poucos locais no mundo completamente inexplorados. No momento, existe só um, muito especial, âoperador de turismoâ capaz de me fazer chegar lá em cima. Ele pede para ser chamado subcomandante Marcos e a Selva Lacandona é o seu último refúgio.

*****

Motivo pelo qual, ainda hoje, se estou provavelmente mais orgulhoso na minha carreira é sem dúvida este encontro com o subcomandante Marcos na floresta Lacandona del Chiapas, em abril de 1995, para o jornal Sette del Corriere della Sera; primeiro jornalista italiano a entrevistá-lo (não sei, na verdade, se antes de mim, foi o simpático e onipresente Gianni Minà , a bem dizer, o verdadeiro), mas certamente bem antes que o mÃtico subcomandante, com o seu eterno capuz preto, fez surgir nos anos seguintes um tipo de autêntica âassessoria de imprensa guerrilheiroâ que levava para cima e para baixo do seu refúgio na floresta de jornalistas de cada lugar.

Tinham se passado quase duas semanas de quando, os últimos dias de março daquele dia de 1995, o avião proveniente da Cidade do México tinha aterrissado no pequeno aeroporto militar de Tuxla Gutierrez, a capital de Chiapas. Na pista passavam aviões com os emblemas do exército mexicano e meios militares estacionavam ameaçadores nas bordas. Em um território grande quanto um terço da Itália viviam milhões de habitantes. A maior parte dos quais com sangue Ãndio nas veias: duzentos e cinquenta mil os descendentes direitos dos Maias. Encontram-me em uma das áreas mais pobres do mundo: noventa por cento dos Ãndios não tinha água potável. Sessenta e três em cem eram analfabetos. Tudo me parecia muito claro: por um lado, os proprietários de terras brancos, poucos e riquÃssimos. Pelo outro, os camponeses, tantos e que recebiam em média sete pesos: menos de dez dólares por dia.

Para estas pessoas, a esperança de receber tinha começado em primeiro de janeiro de 1994. Enquanto o México assinava o acordo de livre troca comercial com os Estados Unidos e Canadá, um revolucionário encapuzado declarava guerra ao PaÃs: a cavalo, armados com fuzis - alguns verdadeiros (poucos), outros falsos, de madeira - dois mil homens do Exército Zapatista de liberação nacional ocupavam San Cristobal de Las Casas, a antiga capital de Chiapas, Palavra de ordem: «Terra e liberdade».

Hoje sabemos como acabou o primeiro round, aquele decisivo: venceram os cinquenta mil soldados mandados com os carros blindados para enfrentar a revolta. E Marcos? Onde estava o homem que de algum modo tinha feito reviver a lenda de Emiliano Zapata, o herói da revolução mexicana de 1910?

*****

Ãs 19 horas, Hotel Flamboyant: o nosso contato chega pontual. Ele se chama Antonio, é um jornalista mexicano que na Selva tinha ido não uma, mas dez, vinte vezes. Claro, agora não é mais como um ano atrás, quando Marcos ficava relativamente tranquilo com os seus na pequena cidade de Guadalupe Tepeyac, à s portas da Selva, munido com um celular, computador, conexão à rede internet, pronto para receber os enviados das tvs americanas. Hoje para os Ãndios não mudou nada, mas para Marcos e os seus mudou tudo: depois da última ofensiva do governo, os chefes zapatistas tiveram que se esconder realmente na montanha. Ali não existem telefones, não existe eletricidade, nem estradas: nada.

O colectivo ( como chamamos aqui estes estranhos táxi-miniônibus) corre rápido entre as curvas, na noite. Dentro sente-se o cheiro de suor e de tecido molhado. São necessárias duas horas para chegar em Ocosingo , um pueblo à s portas da Selva. Para as estradas animadÃssimas, as garotas com os longos cabelos pretos e com traços indÃgenas sorriem. E tantos militares, em todo lugar. Os quartos do único hotel não têm janelas, só uma grade na porta. Parece estar em um cárcere. Na rádio ouve-se uma notÃcia: «Hoje, o pai de Marcos declarou: meu filho, o professor universitário Rafael Sebastian Guillen Vicente, 38 anos, nascido em Tampico, é o subcomandante Marcos».

Na manhã seguinte, temos um novo guia. Chama-se Porfirio. Ele também é Ãndio.

A bordo da sua camionete, são necessárias quase sete horas de buracos e poeira para chegar em Lacandon, o último povoado. Ali termina a terra batida. E começa a Selva. Não chove, mas a lama chega mesmo assim até os joelhos. Dorme-se em algumas barracas na floresta, ao longo do caminho. Depois de dois dias de marcha intensa, cansativa, no meio da floresta inóspita, sufocados pela umidade, chegamos ao povoado. A comunidade se chama Giardin ; estamos na área dos Montes Azules . Vivem aqui quase duzentas pessoas. Todos velhos, crianças e mulheres. Os homens estão na guerra. Fomos bem acolhidos. Poucos conhecem o espanhol. Todos falam o Tzeltal , o dialeto Maya. «Encontraremos Marcos?» perguntamos. «Pode ser», diz Porfirio.

Ãs três da manhã, nos acordam delicadamente: é preciso ir, não tem lua, mas há muitas estrelas. Meia hora de caminhada para chegar em uma cabana. Dentro se intui a presença de três homens. Está tudo preto, como o capuz deles. No retrato falado do governo, Marcos é um professor formado em filosofia com uma tese sobre Althusser e uma especialização na Sorbonne de Paris. Agora, rompendo o silêncio na cabana, chega uma voz em francês: «Temos só vinte minutos. Prefiro falar em espanhol, se não houver problemas. Sou o subcomandante Marcos. Melhor não usar o gravador porque se a gravação for interceptada seria um problema para todos, principalmente para vocês. Mesmo se oficialmente, estamos em um momento de trégua, na realidade me procuram em todos os modos. Pode me perguntar o que desejar».

Por que se faz chamar de subcomandante?

Dizem de mim: «Marcos é o chefe». Não é verdade. Os chefes são eles, o povo zapatista, eu tenho apenas funções de responsabilidade a nÃvel militar. Eles me encarregaram de falar porque sei espanhol. Através de mim falam os companheiros. Eu só obedeço.

Dez anos de clandestinidade é muito tempo... Como vive na montanha?

Leio. Dos doze livros que levei comigo na Selva um é o Canto Generale , de Pablo Neruda. Um outro é Don Quixote ...

E depois?

E depois os dias, os anos passam na nossa luta. Vendo todos os dias a mesma pobreza, a mesma injustiça... Não se pode ficar aqui sem que a vontade de lutar, de mudar, aumente. A menos que você não seja um cÃnico ou um filho da puta. Depois existem as coisas que geralmente os jornalista não me perguntam. à que aqui na Selva, à s vezes temos que comer os ratos, beber a urina dos companheiros para não morrer de sede nas longas transferências... é isso.

O que lhe falta? O que deixou?

Falta o açúcar. E um par de meias secas. Ter sempre os pés molhados, dia e noite, no frio, é uma coisa que não desejo a ninguém. E depois o açúcar: é a única coisa que a Selva não lhe dá, é preciso fazê-lo vir de longe, pelo cansaço fÃsico seria necessário. Para aqueles de nós que veem da cidade, certas lembranças são uma espécie de masoquismo. Então, nos repetimos: «Você se lembra dos sorvetes de Coyoacà n ? E os tacos da Division del Norte ?». Lembranças. Aqui se captura-se um faisão ou um outro animal, é preciso esperar três ou quatro horas para que fique pronto. E se a tropa está desesperada de fome e o come cru, no dia depois é diarreia para todos. Aqui a vida é diferente, se vê tudo de uma outra forma... Ah, sim, me perguntou o que deixei na cidade. Um bilhete de metrô, uma montanha de livros, um caderno cheio de poesias... e alguns amigos. Não tantos, alguns.

Quando mostrará o seu rosto?

Não sei, acho que o nosso capuz tenha também um significado ideológico positivo, corresponde à concepção desta nossa revolução, que não é individual e que não tem um chefe. Com o capuz somos todos Marcos.

Porém, para o governo, você esconde o rosto porque tem algo a esconderâ¦

Eles não entenderam nada. Mas o verdadeiro problema não é nem o governo, são sim as forças reacionárias do Chiapas, os criadores e os latifundiários da área, com as suas âguardas brancasâ privadas. Não acredito que exista muita diferença entre a tradicional abordagem racista de um branco da Ãfrica do Sul perante um negro e aquele de um proprietário de terras do Chiapas em relação a um Ãndio. Aqui a expectativa de vida para um Ãndio é de 50-60 anos para os homens e 45-50 para as mulheres.

E as crianças?

A mortalidade infantil é altÃssima. Agora vou lhe contar também a história de Paticha. Uma vez, há um tempo, deslocando-nos de uma zona à outra da Selva, acontecia atravessar uma pequena comunidade, muito pobre, onde sempre nos acolhia um companheiro zapatista com uma menina de três-quatro anos. Ela se chamava Patricia, mas ela pronunciava o seu nome âPatichaâ. Eu lhe perguntava o que queria fazer quando ficasse grande e ela me respondia sempre: «guerrilheira». Uma noite, a encontramos com febre alta. Não tÃnhamos antibióticos e ele deveria estar com quarenta ou mais de febre. Os panos molhados secavam sobre ela como se fosse uma estufa. Ela morreu entre os meus braços. Patricia não tinha uma certidão de nascimento. E nem teve uma de morte. Para o México, nunca existiu, nem a sua morte nunca ocorreu. à isso, esta é a realidade dos Ãndios do Chiapas.

O Movimento Zapatista colocou em crise Todo o sistema polÃtico mexicano, mas não venceu.

O México precisa de democracia e de pessoas acima das partes que a garantam. Se a nossa luta for útil para alcançar este objetivo, não terá sido uma luta em vão. Mas o Exército Zapatista nunca se converterá em um partido polÃtico. Desaparecerá. E o dia em que isto acontecer, significará que teremos democracia.

E se isto não ocorrer?

Militarmente, estamos cercados. A verdade é que dificilmente o governo irá querer ceder porque o Chiapas e a selva Lacandona em particular, boiam literalmente sobre um mar de petróleo. E o petróleo do Chiapas é a garantia que o Estado mexicano deu aos Estados Unidos para os bilhões de dólares que os EUA lhes emprestaram. Não pode mostrar aos americanos que não tem o controle da situação.

E vocês?

Nós, em vez disso, não temos nada a perder. E a nossa é uma luta pela sobrevivência e para uma paz digna.

A nossa é uma luta justa.

2