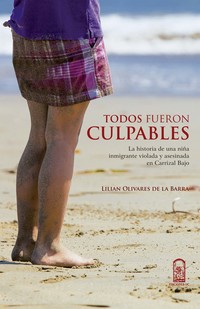

Read the book: «Todos fueron culpables»

EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Vicerrectoría de Comunicaciones y Educación Continua

Alameda 390, Santiago, Chile

Todos fueron culpables.

La historia de una niña inmigrante violada y asesinada en Carrizal Bajo.

Lilian Olivares De la Barra

© Inscripción Nº 247.516

Derechos reservados

Noviembre 2014

ISBN Edición impresa Nº 978-956-14-1484-6

ISBN Edición digital Nº 978-956-14-2616-0

Diseño: versión | producciones gráficas Ltda.

Fotografía: Alex Fuentes Catrin (afuentes@agenciastock.com)

Diagramación digital: ebooks Patagonia

CIP-Pontificia Universidad Católica de Chile

Olivares, Lilian.

Todos fueron culpables / [Lilian Olivares de la Barra].

237 p. : il.

Incluye bibliografía.

1. Abuso sexual infantil - Chile.

2. Derechos del niño - Chile.

3. Inmigrantes - Chile - Condiciones sociales.

I. t.

2014 362.760983+DDC23 RCAA2

ÍNDICE

Prólogo

Capítulo 1 · Tambo Quemado

Capítulo 2 · Cama de espinas

Capítulo 3 · La Cenicienta

Capítulo 4 · El miedo

Capítulo 5 · Incendio en Carrizal

Capítulo 6 · La gran sospecha

Capítulo 7 · Atrapado

Capítulo 8 · Pruebas del crimen

Capítulo 9 · Juicio oral

Capítulo 10 · Justicia humana

Capítulo 11 · El humano testimonio de una jueza

Epílogo

La historia en imágenes

Cronología en la historia de los Pacajes Canqui

PRÓLOGO

Hubo una vez en el norte de Chile una niña boliviana llamada Paola. Digo boliviana porque es posible que, si no hubiera tenido esa nacionalidad, si no hubiera sido inmigrante, no le hubiera ocurrido lo que le sucedió.

Paola Pacajes Canqui.

La primera vez que el abogado Ramón Suárez me habló de ella, me dijo que era una cenicienta a la que nunca le calzó el zapato. Y esa frase que me siguió rondando se hizo carne cuando, a pedido de la Fundación Amparo y Justicia, me dediqué a averiguar su vida desde el día en que su madre, la entrañable Mery Canqui, cruzó la frontera vestida como las típicas mujeres aimaras en busca de mejores horizontes en el norte y formó familia con Simón Pacajes, boliviano como ella.

Fundación Amparo y Justicia, que dirige Ramón Suárez, supo de la existencia de Paola cuando la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de Copiapó recurrió a esa entidad en busca de ayuda. Fue a mediados del año 2011.

En julio de 2013, la institución me invitó a escribir un libro sobre esta historia. Los numerosos casos de abusos sexuales a menores de edad que se conocían a través de la prensa habían sensibilizado a la opinión pública y puesto el tema en la agenda-país. Pero ninguno de ellos revelaba el rostro más oscuro de la infancia negada, esa que intenta amparar la Fundación, como el que me tocó conocer a través de este encargo.

Se trata de un fenómeno que está surgiendo especialmente en las zonas mineras, donde llegan centenares de extranjeros humildes en busca de plata rápida. Son gente joven, que tiene hijos y que, por satisfacer la necesidad vital de alimentarlos, se ven obligados a dejarlos al cuidado de extraños y finalmente terminan en la vagancia. Esos niños hijos de inmigrantes están palpando los peligros de la calle y el abuso por su condición de afuerinos.

Le pasó a Paola y aún peor.

Este libro cuenta la historia de una niña abusada no sólo por la vida de calle, sino por las propias instituciones destinadas a brindarle protección a la infancia. Por momentos se puede leer como una novela. En algunos pasajes puede parecer un cuento policial donde se busca al culpable. Pero, finalmente, termina siendo un reportaje-denuncia contra los servicios dependientes de SENAME, los tribunales de familia, incluyendo a los jueces, curadores ad litem y sus consejeros técnicos, las autoridades y todos quienes permitieron que sucediera lo que le ocurrió a Paola.

Recorrí Copiapó, Carrizal Bajo, Vallenar, La Serena y Santiago en busca de los hilos de esta trama. Compartí momentos familiares inolvidables con los Pacajes Canqui, de alegrías y de penas insondables.

Me estremecí con el relato de una asistente social que logró levantar el velo de algunos de los secretos de Paola y que siente la impotencia de no haber hecho más. Quedé admirada con la honestidad profesional de una jueza que hizo un descarnado mea culpa, dejando en evidencia no sólo sus errores, sino que también las increíbles negligencias que se cometen en un sistema judicial de familia que urge rectificar.

Y conocí al asesino. Y a la cuidadora de Paola. Y a la anciana que compartía con ella la habitación cuando en Carrizal Bajo ocurrió la tragedia.

Lo que hay en este escrito no hubiera sido posible sin la generosa colaboración del equipo de profesionales y asistentes de Amparo y Justicia, que puso a mi disposición todos sus conocimientos, tiempo, archivos y apoyo logístico para que tomara forma la historia de Paola.

Agradezco a la Fundación la oportunidad que me dio de escribir para revelar lo que nunca se atrevió a decir la niña boliviana.

LILIAN OLIVARES DE LA BARRA

CAPÍTULO 1

TAMBO QUEMADO

Todo terminó en Carrizal Bajo.

Mery Canqui no estuvo ahí. No conoció hasta entonces esa caleta de pescadores ubicada a tres horas de Copiapó, donde las aguas calmas y cristalinas no se condicen con el extraño letrero que alguien colocó al llegar al lugar donde suelen ir los vallenarinos de veraneo: “Cuidado con el cuco”.

Paola, su hija, pasó dos veranos en Carrizal Bajo. Todavía la recuerdan el dueño de la botillería de la esquina, donde compraba fósforos, el del almacén de la vuelta, donde iba a buscar el pan, y la alcaldesa de Mar, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa marítima.

Apenas alcanzaba, empinada, el mesón del almacén.

La veían, también, en la improvisada tienda que instalaba cada verano doña Leo, su cuidadora, en la esquina de las calles Errázuriz con Freire, frente a la cancha de fútbol. Ahí ayudaba a doña Leo a vender su mercadería, ropa que traía de la ciudad, verdura y papas fritas. Y en la casa del lado, la pintada de amarillo, estaba la abuela. Paola dormía en la pieza de la abuela, la madre de doña Leo, separadas sus camas por un pequeño velador.

Si uno caminaba en dirección al Pacífico, por Freire, llegaba a la caleta. No eran más de cuatro cuadras. Pero nunca nadie vio a Paola jugando en la playa. La niña boliviana, de ocho años, tenía otras ocupaciones.

Mery Canqui nunca estuvo ahí. Aunque después que pasó aquello que dio origen a esta historia, una tarde de angustia como tantas que siguieron después de los hechos, Mery vio a su hija en la playa de Carrizal Bajo.

No había pasado más de una semana. Estaba esa tarde en la cocina de su casa en Copiapó, terminando de lavar unos platos, cuando pensaba y volvía a pensar que las cosas no podían haber sido como le dijeron. De repente, se sintió traspuesta y entró en una especie de sopor. Se escuchó diciendo:

—Paola, Paolita, hija, dime qué te pasó.

Y entonces la vio en la playa, en Carrizal Bajo, desnuda a la orilla del mar. Tenía sangre en el cuerpo. Su niña, su pequeña Paolita.

—¡Dime quién fue!

Volvió a escucharse a sí misma.

Al día siguiente, en la feria, casi se estrelló con un hombre y supo que era él.

* * *

Tres horas y 22 minutos separan a Arica de Tambo Quemado. En esa localidad boliviana, fronteriza con Chile, nació Mery Canqui Atahuichi el 18 de abril de 1973.

Su padre se llamaba Gerónimo, como el legendario jefe apache de Norteamérica. Y por apellido llevaba Canqui, que, en su lengua materna, significa “el que supera a todos, el vencedor”.

A Gerónimo, el apache que nació en la frontera entre Estados Unidos y México, le asesinaron a su mujer, a sus tres hijos y a su madre en 1859.

A Mery, la aimara hija del boliviano Gerónimo Canqui, que nació en la frontera de Bolivia con Chile, le violaron, quemaron y asesinaron a su hija Paola en 2011.

Mery Canqui creció corriendo detrás de las ovejas. Aprendió que con sólo decir ¡shhhhh! los animales daban vuelta y regresaban. Pero eso no lo lograba cualquiera. Había que tener experiencia. Ella la tuvo desde los cuatro años. Es que a esa edad le comenzaron a dar unos ataques de epilepsia y los padres decidieron no mandarla al colegio y dejarla pastoreando. La cuarta de los ocho hermanos Canqui Atahuichi tenía otro destino que cumplir.

Fue la única a quien su madre dio a luz en Tambo Quemado, porque se embarazó en Arica y cuando pensó que llegaba la hora partió en bus a El Turco, la localidad donde vivía la familia boliviana, pero no alcanzó a llegar.

En el altiplano, Mery creció imbuida en la cultura de sus ancestros, los aimaras, habitando un mundo mágico en que se mezcla lo humano con la naturaleza, donde actúan espíritus que hacen que las cosas sean como son. Cada 20 de junio se ponía pollera nueva larga, la tradicional manta que caía apenas sobre los hombros, atada al centro del cuello, y celebraba el comienzo de un nuevo ciclo en el año, con bailes folklóricos y un ritual que apenas entendía. Eran los agradecimientos a la pachamama, la madre tierra, y los ruegos para que la etapa que comenzaba, el invierno, les trajera prosperidad.

La familia tuvo casa en el pueblo, donde a diario pasaban los camiones de Bolivia a Chile y de Chile a Bolivia. Temprano en la mañana, la mamá la levantaba y la mandaba al ganado. Mery sacaba las ovejas al cerro, las hacía comer pasto, después les decía su mágico ¡shhhhh! y las regresaba.

Vivir en un paso fronterizo, a 4.680 metros sobre el nivel del mar, no es trivial. En los años 90, cuando Mery se empinaba en la juventud, no había más de 20 casas en Tambo Quemado. En 2007, la población era de 338 habitantes; 179 hombres y 159 mujeres.

Mery veía a diario pasar camiones cargados de mercadería entre Arica y La Paz, y también sabía que mucha gente de ahí del pueblo se dedicaba a cruzar la frontera en buses, para comercializar productos, como lo hacían sus propios padres.

Pero Mery rara vez salía. Cuando no estaba en tareas de pastoreo, se quedaba en ese pueblo donde el frío le golpeaba las mejillas. Por eso andaba como las otras bolivianas de la zona, aimaras como ella, vestida con gruesas y anchas polleras largas, y peinada con trenza.

A los 20 años se puso a trabajar como ayudante de cocina. Aprendió a hacer asado a la olla, para los tantos viajeros que cruzaban desde Chile rumbo a La Paz.

En 1996, recién cumplidos los 23 años, llegó a Arica. Venía con ganado, y traía ropa de Bolivia. También, maíz pululo (ese que se consume inflado, como golosina), quínoa y fideos para vender en el lado chileno. Entregaba estos productos a distintos almacenes.

Tiempo después se topó con un niño.

—Tengo celulares —le dijo el chico.

Ella los miró, le pareció que ante sus ojos tenía un buen negocio, que le permitiría juntar plata para comprar más mercadería y, en una de esas, su destino podía cambiar.

Le compró 40 celulares. Por un momento alcanzó a imaginarse en una tienda probándose un lindo vestido. Hacía mucho calor en Arica, y ese atuendo que traía de Tambo Quemado, que todas las mujeres de su tierra vestían, le hacía sentir que esta ciudad chilena era un horno.

Empezó por lo más práctico. Llamaría a su casa en Tambo Quemado y aprovecharía de probar la mercancía recién adquirida.

Desempaquetó uno de los aparatos y justo en ese momento la Paola, la pequeña de dos años que llevaba a sus espaldas, protegida en su manto, se puso a llorar… como si hubiera presentido algo, reflexionó Mery con el tiempo. Es que Paola siempre fue una niña diferente. Fruto de una relación efímera, nació, igual que Mery, en Tambo Quemado. No fue en una maternidad, sino en la misma casa, en un parto natural, donde la asistieron una prima y una enfermera.

Lloraba Paola, mientras Mery acababa de advertir: la habían estafado.

El niño-estafador nunca regresó.

Mery se fue a sentar en uno de los bancos de la Plaza de Armas de Arica. Ahí estuvo como tres horas, pensando qué iba a hacer mientras, acurrucada en su espalda, su hija dormía con el estómago vacío.

EL DÍA EN QUE MERY CONOCIÓ A SIMÓN

Mery no iba a esperar que llegara la noche en la plaza. De eso sí estaba segura. Partió a alojar donde una prima. Al día siguiente compró fruta para ir a vender a Bolivia: manzanas y uva. También llevó unos yogures a Tambo Quemado. No le alcanzaba para más.

Siguió yendo y viniendo, hasta que en una ocasión, como tantas otras, fue al terminal de buses de Arica y se le cruzó en la vida un hombre llamado Simón.

Esa tarde en el terminal ella andaba con una amiga que había sido compañera de escuela de Simón. Hizo las presentaciones y Mery lo observó de reojo. Era flaco el Simón. Miraba distinto, como con dulzura, y cuando sonreía tenía una sonrisa de pena, pensó Mery. Era de Curahuara de Caranga, donde la iglesia tiene techo de totora, una localidad que está a no más de 15 kilómetros de Tambo y allá nunca se vieron.

Se pusieron casi juntos en la fila. En eso estaban cuando alguien advirtió que ya no había pasajes. Quiso el destino que ninguno pudiera viajar. Se quedaron conversando. Él le contó de un desengaño amoroso; ella le habló de la vez que la estafaron.

Simón la vio grande y segura. Se fijó en que no tenía la tez oscura de sus coterráneas, sino un poco más clara, quizás dorada, en su tono moreno por el frío contra el sol. Tampoco su pelo largo era negro como la noche. Había alguna luz especial en ella. Si le preguntan qué le llamó la atención, dirá que la encontró franca. Decía las cosas como son. “Tengo mis hijos”, le advirtió el primer día con su voz algo ronca y su maciza presencia. Y luego, a la semana siguiente era el “18 chico” y él la invitó a bailar y ella le aceptó y al tiro le planteó: “Si quiere que vivamos juntos, será con mis hijos”.

A los pocos días ya estaban viviendo juntos, con Paola. Sus otros dos hijos mayores, Carlos y Mariela, permanecían en Bolivia.

Ambos fueron fruto de otra relación de Mery; su primer amor. Tenía 17 años cuando conoció a Julián. Pololearon casi 12 meses. Vivieron juntos durante tres años. Primero nació Carlos. Luego se quedó esperando a Mariela.

—Cuando cumplí 22, él se fue con otra. Me dejó cuando la Mariela estaba en la guata.

Mariela nació en 1995, cuando su hermano Carlos tenía tres años. Mery cargó con su destino. Se quedó cuidando a los hijos, mientras su madre le decía: “¿Cómo vas a trabajar, si tienes que criar?”.

En 1996 empezó a viajar a Arica para dedicarse al comercio. Cuando Mery conoció a Simón, Mariela tenía ocho y Carlos, 11. Paola había cumplido dos años y seguía protegida en su manta.

Paola…

¿Quién fue el padre biológico de Paola? Durante mucho tiempo, los hijos de Mery pensaron que era Simón Santos Pacajes Quispe, el boliviano que Mery conoció en el terminal de buses en Arica, como si estuviera predestinado. Pero no. Al enamorarse de Mery, Simón se hizo cargo de Paola. Simón, el del pueblo de la iglesia con techo de totora, el que lleva Santos por segundo nombre. El que tiene apellido de linaje.

Los “Pacajes” tenían el reino aimara que dominó el territorio situado al sureste del lago Titicaca posterior a la caída de la cultura de Tiahuanaco.

Simón Pacajes, como Mery, también tuvo una pareja anterior, de la que nació su hija Karen. Con ellas llegó a vivir a Arica cuando la niña tenía un año y medio. Simón conocía bien la ciudad. Desde chiquillo iba y venía. A los 15 años partía a pastar corderos al interior de Arica y al mes ganaba 30 mil pesos, salario que jamás conseguiría en su tierra.

Cuando terminó cuarto medio, hizo el servicio militar. Por esa época conoció a una joven con quien se fue a vivir a La Paz. Allá no había mucho trabajo, así fue como llegaron a establecerse en Arica.

Las cosas no se le dieron bien a la pareja. Ella lo empezó a engañar y, después de varias peleas y el orgullo herido de Simón, se separaron. Dos meses después de que su mujer y su hija lo dejaran, Simón partió al terminal de buses a comprar un pasaje para Bolivia y se encontró con Mery.

Su niña tenía la misma edad de Paola cuando él la conoció junto a su madre. Por eso Simón la quiso apenas la vio. Se apegó a ella y pronto le dio su apellido.

Mery ni se había dado cuenta cuando quedó esperando a Paola. Recuerda que un 20 de junio fue a buscar una pollera larga que había mandado a hacer para la celebración del ritual de inicio del invierno, cuando sintió que se le daba vuelta el estómago. Ella creyó que era por el mal rato que pasó cuando la costurera le dijo que no le tenía listo el traje. Le salió hasta espuma por la boca y todos pensaron que le había revivido la epilepsia. Pero había algo más en su estado: una nueva vida que llegaba a la historia de Mery. Paola nació el 15 de enero de 2001. La amamantó como a sus otros dos hijos, hasta pasado el año. Y cargó con ella a sus espaldas hasta que la niña pudo caminar sin que la atropellaran los adultos.

Su historia con Simón marcaba el inicio de una nueva vida.

—En Bolivia yo no era feliz. No me gustaba. Había frío, y no había plata. Yo quería vestirme bien. Como era joven…

Empezaron a vivir en la casa de un primo de Simón. Cuando Mery le dijo que quería ir a buscar a sus otros dos hijos, él le contestó que primero trabajaran un tiempo, para juntar plata. Él se empleaba como jornalero, sacando brócolis, tomates y choclos en el Valle de Azapa. Ella siguió viajando a Tambo Quemado y cuando lo hacía, él se ponía celoso; la regañaba.

Fueron tiempos duros, porque el dinero no les alcanzaba. Además, los dos tenían documentos temporales y no lograban conseguir contrato para sacar la residencia definitiva en Chile.

EN BUSCA DE SUS OTROS HIJOS

Llevaban dos años juntos con Simón cuando nació Mirza. Un nombre poco común, del cual sólo se sabe que lo llevó una princesa rusa. La llamaron así en recuerdo de una detective nortina que ayudó a Simón cuando lo perseguía la policía porque él quería quedarse con su hija Karen, pero la madre de la niña, la misma que lo había engañado, lo denunció. La señorita Mirza, como le dice hasta hoy Simón, lo ayudó a hacer los trámites necesarios para que él pudiera ver a la chica cuando la madre se la llevó. Y a ella recurrió Simón cuando los carabineros quisieron detener a Mery un día que estaba vendiendo fruta en la calle, en un carretón. La señorita Mirza pidió que la dejaran libre, aduciendo que Mery tenía una hija reconocida en Chile —la Paola— y que, además, esperaba otra que sería chilena, por tanto, tenía que trabajar para alimentarlas.

Hacía calor en Arica ese 5 de marzo de 2005, cuando Mirza Pacajes Canqui llegó al mundo. Dos años después partió Mery a recuperar a sus hijos Mariela y Carlos, que vivían con la abuela en la localidad de El Turco, a 15 kilómetros de Tambo.

Se los trajo escondidos.

—Como yo vivía en la frontera, conocía a los choferes de bus. Saludé a uno, que me dijo: “Hola Mery, ¿cómo estai?” Le contesté: Oye, ¿sabís?, quiero llevar a mis hijos conmigo. “¿Un chileno te pescó?”, me dijo.

Sí, era cierto. Simón la había pescado para siempre. Ya era hora de juntar a todos e iniciar, al fin, una vida unidos.

“Estai cambiada”, le comentó el boliviano. También era cierto. Mery ya no se peinaba con trenzas ni vestía polleras ni chamantos; andaba de pantalón y polera.

Había pasado mucho tiempo. Mery tenía 34 años. Su hija Mariela ya había cumplido los 12 y no quería venirse de Bolivia. Estaba feliz con su abuela y con sus primas: “Todos me dicen que era mala mi abuelita, pero no con los niños. Nos regaloneaba harto. Lavábamos ropa ajena y cuando nos pagaban, nos comprábamos pan y bebidas”, recuerda ahora la joven, y alega que su madre la trajo “con engaño”.

Dulce engaño el de Mery, que debió persuadir a Mariela que su vida sería mejor junto a ella. La niña ya estaba acostumbrada a su cotidianidad. Los fines de semana se iba a quedar con sus primas a la casa de su tío Boris, que les llevaba películas nuevas de la ciudad.

—Mi mamá me dijo: “Tengo tele, tengo DVD”. Como yo vivía en el campo, tenía ropa viejita y mi mamá me compró todo nuevo y zapatillas; yo usaba unas chalas de goma. Me vine feliz.

Mery convenció a su amigo del bus que la llevara con la niña sin la autorización escrita del padre, porque no lo pudo ubicar. Y así fue como se cambió de un bus manejado por un boliviano a otro conducido por un chileno y se trajo a Mariela.

Ya en Arica, tomaron un auto para llegar a la casa de una tía donde las aguardaban las otras hijas de Mery. Mariela recuerda aquel momento:

—Me bajé del colectivo a abrazar a mi hermana. Le dije: “¡Paola!” No, me contestó, yo no soy la Paola, soy la Mirza. Mi mamá le dijo: “Ella es tu hermana mayor”. Después apareció la Paola. La vi y estaba tan grande…

Fue el primer impacto de Mariela, al descubrir que su hermanita Paola ya no era la pequeña que ella había conocido. Luego la llevaron al Valle de Azapa, donde vivían con Simón. No le gustó el lugar. Lo encontró muy alejado de la ciudad. De a poco se fue acostumbrando.

Faltaba Carlos, que ya tenía 15 años. El adolescente se había arrancado de la casa de la abuela cuando llegó Mery. Se había ido a trabajar de albañil en una localidad cercana. Dos meses después, su madre repitió la misma operación que hizo para traer a Mariela, y cruzó la frontera con Carlos pasando de un bus boliviano a otro chileno sin que las autoridades aduaneras lo supieran.

Carlos tenía un cierto retraso intelectual. No se llevaba mal con nadie, salvo cuando le venían los arrebatos y se ponía contestador. Mariela y Paola, en cambio, comenzaron a tener conflictos. No era fácil para la hermana mayor tratar a Paola, a quien había tenido en los brazos y ahora veía como adulta, cuidando Mirza, la más chica. “La Paola era como una niña grande, ¡pero tenía apenas seis años! Me quería mandar a mí. Nos empezamos a llevar mal. Éramos peleadoras. Nunca parábamos de discutir. Yo, además, tenía miedo de que Simón me tratara mal, porque hay padrastros que te odian. Pero mi tío Simón nos compraba cosas por igual a las tres”.

Mantener a ese crecido familión puso más difícil la situación económica de los Pacajes Canqui. Entonces Simón decidió dejar el Valle de Azapa e ir a buscar nuevos rumbos a Copiapó, atraído por el auge de las mineras.

EN LA TIERRA DE LAS RICAS MINAS

En Arica hay trabajo, pero no es tan bien pagado como en Copiapó, donde las calles se ven copadas por vehículos del año. Simón no pretendía tener auto; ni se lo soñaba. Sólo buscaba una cierta tranquilidad con su familia.

Dejó a Mery con los cuatro hijos en Arica y viajó 1.270 kilómetros a la ciudad minera de la III Región. “Teníamos que hacernos de nuevo”, cuenta, recordando esos 15 primeros días que pasó solo en la tierra donde muchos buscan hacerse ricos.

Lo primero que tuvo a la vista fue encontrar un lugar donde pudiera llegar su familia.

—Me pesqué un terrenito arriba, por los cerros. Había unos basurales cerca, fui a buscar los palos y con eso me hice la casa. Y con madera terciada para el techo.

No tenía agua. A una cuadra del terreno que se tomó había un pozo. Allá partía con un balde a buscarla. Como sus otros vecinos, se colgó de un poste para tener luz.

A los 15 días llegó Mery con la hija menor, Mirza. Después, cuando ya habían conseguido cobijas para que durmieran, lo hicieron Paola, Mariela y Carlos.

Era el año 2007. Por primera vez, Mery sintió el peso de la discriminación. Había entrado a un curso de pastelería cuando un día escuchó que una compañera le comentaba a otra: “Esta es peruana, una quitahombre”.

Mery habla con frases cortadas y, a veces, en forma confusa, especialmente cuando está nerviosa. De modo que no era difícil confundir su acento con el de una peruana. Y es posible que sienta que su condición de boliviana la pone en un pie superior al de una vecina del Perú.

—Me sentí muy mal, porque la mujer me miraba feo. La persona que estaba adelante le dijo: “No puedes hablar así, no puedes discriminar a las otras”. Me miraban para abajo. Te comparan…

No le fue fácil adaptarse, ni encontrar trabajo. Para peor, pasaron los meses y a Simón se le acabó su contrato.

—Tuve que volver a trabajar a Arica, en la construcción, en agosto.

Mery se quedó con los niños en Copiapó. Simón le mandaba plata. Ella a veces trabajaba en la agricultura, como temporera. También se preocupó de buscarles escuela a los hijos, pero tuvo un gran traspié que a la larga resultó fatal: en el colegio le pidieron los documentos de Mariela y Carlos.

Entonces, decidió partir en busca de los papeles. Y ahí comenzó el principio de su peor pesadilla…