Read the book: «El ruido de los jóvenes»

José Libardo Porras

(Támesis, 1959 - Medellín, 2019)

Licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. En 1996 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de cuento otorgado por Colcultura con el libro Historias de la cárcel Bellavista y el primer puesto en la misma modalidad en el Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín con el libro Seis historias de amor, todas edificantes. Sus otros libros de cuentos son Es tarde en San Bernardo (1984), El continente sumergido (1990), Mujeres saltando la cerca (2010), John Lennon en el balcón (2013) y la antología Cuentos (2019). Publicó también siete novelas: Hijos de la nieve (2000), Fuego de amor encendido (2003), Happy birthday, Capo (2008), Fugitiva (2009), Adentro, una hiena (2015), El degüello (2016) y Lucky (2019). Sus poemarios son: Partes de guerra (1987) e Hijo de ciudad (1994).

Porras, José Libardo, 1959-2019

El ruido de los jóvenes / José Libardo Porras – Medellín: Editorial EAFIT, 2021.

154 p.; 22 cm.-- (Letra X Letra)

ISBN: 978-958-720-735-4

ISBN: 978-958-720-736-1 (versión EPUB)

1. Cuento colombiano – Siglo XX. I. Tít. II. Serie

C863 cd 23 ed.

P838

Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

El ruido de los jóvenes

Segunda edición: septiembre de 2021

© Herederos José Libardo Porras

© Editorial EAFIT

Carrera 49 No.7 Sur-50

Tel. 261 95 23, Medellín

http://www.eafit.edu.co/editorial

Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co

ISBN: 978-958-720-735-4

ISBN: 978-958-720-736-1 (versión EPUB)

Edición: Claudia Ivonne Giraldo

Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes

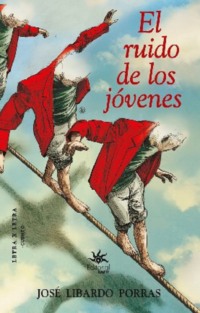

Imagen de carátula: Camino de presumidos, José Rosero (Bogotá).

https://www.instagram.com/joseroseroart/

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018.

Editado en Medellín, Colombia

Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Contenido

Prólogo

El ruido de los jóvenes

¡Fo!

San Bernardo

La casa

Los padres

La tienda de don Pablo

Don Carlos

Hermana mayor

Segunda hermana

Manicura

La antena de televisión

Guerra libertada

Ismael

Una carretilla

Días de radio

Aniversario

Margarita

Un hippy en nuestra calle

Vendedora de ilusiones

Expiación de un pecado

El televisor

Arlequín

Pecado de muchachos

La vergüenza familiar

Espejo del alma

El ruido de los jóvenes

Mesías criollo

Una triste elección

Jubilados

Teatro Mariscal

Loco amor

Mirta

Un tiempo mejor

Walter Ortiz

Ahorrador feliz

Juan Ospina

Futurista

Gustavo

Las señoras

Berta Jaramillo

Festival de Ancón

Ninguna Roma

Juan Manuel Rivera

Clemencia Álvarez

Húber Torres

Carlos Valencia y Mauro Gallego

El peor negocio

Albacea

Gonzalo y Humberto Arango

Justicia divina

Infierno y paraíso

Castillo de arena

Francisco Leal y Ana Mercado

Chica soñadora

Muñeca Brava

Reencuentro

Es tarde en San Bernardo

Prólogo

Este libro es un merecido homenaje a la vida y obra de José Libardo Porras (Támesis, 1959 - Medellín, 2019). Una iniciativa de la Editorial EAFIT que hace justicia a un escritor cuya obra merece ser recordada y reeditada, no solo por el lugar que ocupa en la literatura colombiana, sino también por el testimonio que como hombre y artista nos legó. Sobresalen sus novelas, numerosas, aunque también escribió excelentes cuentos y bellos poemas. Su prosa es clara, limpia y tiene un estilo muy propio, fácilmente reconocible en todos sus escritos.

José Libardo fue un hombre cabal. Fiel a sus amigos, fiel a sí mismo y a su escritura –a la que con entereza dedicó su vida, renunciando a la posibilidad de vivir “acomodado”, en el doble sentido de la palabra, para dedicarse por entero a la creación, en un país en donde, ciertamente, a los autores los dejan a merced de sí mismos, con escasos apoyos–. Y tuvo la fortuna, gracias a su talento, de ser reconocido con múltiples premios, tanto nacionales como locales.

Creo que nunca lamentó el rumbo que le dio a su existencia. Fue un ser libre; vivió de acuerdo con sus dictados y convicciones, con dignidad, sin perseguir prebendas, limpiamente y sin compromisos ni ataduras que le enredaran su oficio.

La primera edición de este libro fue publicada por la Biblioteca Pública Piloto en 1984 con el título Es tarde en San Bernardo. En 2015, el Ministerio de Cultura, en su colección virtual Lecturas de las Regiones, publicó una versión corregida y aumentada por José Libardo, con el nombre de El ruido de los jóvenes, que se publica ahora como homenaje póstumo.

La historia transcurre en San Bernardo, un barrio que hace parte de la comuna de Belén, ubicada en la zona suroccidental de Medellín; así la describe el autor:

Al sur de Belén, en el sector de El Rincón, en límites con Guayabal, vivían los pobres del barrio; los ricos vivían en Rosales, al norte, en límites con Laureles. En el medio se hallaba San Bernardo, donde habitaban gentes ni pobres ni ricas, familias que consumían más carne y más leche que las de El Rincón, pero mucho menos que las de Rosales (p. 17)

San Bernardo, como muchos otros lugares de Medellín, nació como resultado del desplazamiento; sus gentes llegaron a la ciudad provenientes de diversos pueblos de Antioquia y se asentaron para buscar la vida que corría riesgo en sus terruños de origen.

Parafraseando las palabras de Reinaldo Spitaletta, en su programa de Radio Bolivariana, Anverso y reverso, la ciudad de Medellín ha contado con autores que han sabido mostrarla, que dan vida a la historia de los barrios en donde vivieron, su origen y sus particularidades. José Libardo Porras es sin duda uno de ellos. El ruido de los jóvenes muestra el nacimiento de una comunidad; sus habitantes; las anécdotas; las circunstancias dramáticas que signaron a Medellín, durante una época en donde el narcotráfico y la violencia se enseñorearon en la ciudad, y la forma como sus habitantes las enfrentaron, para bien o para mal.

El libro se construye mediante relatos cortos y certeros, como si se tratara de un organismo en el que cada uno de sus miembros interactúa con los otros y al mismo tiempo tiene su propia manera de ser y de estar en el mundo.

En este entorno, mientras crece, el narrador evoca, sopesa y aprende de diferencias sociales y económicas; de distintas maneras de valorar y de pensar. Sus personajes están retratados con eficacia, despojados de inútiles apariencias, al desnudo. A través de su mirada conocemos a los mayores, a los profesores, a los amigos, su forma de actuar, los rumbos que algunos decidieron para sus vidas, el despertar sexual, los primeros amores, los sueños, los fracasos.

El niño asombrado se convierte en adulto mientras los límites de su entorno se amplían y la ciudad se transforma junto con él y con sus compañeros de infancia. Los derroteros de cada uno estarán determinados por el entramado social que los circunda, por sus pasiones y sus circunstancias.

Es valiosa esta apuesta de la Editorial EAFIT. Autores como José Libardo Porras, con una obra consistente y extensa, deben ser leídos por las nuevas generaciones para que su eco repercuta y nuestra ciudad tenga una historia, un testimonio estético de su trasegar y de sus transformaciones. El departamento de Antioquia, en particular, y nuestro país, todo, está en mora de continuar con esta tarea.

Emma Lucía Ardila J.

El ruido de los jóvenes

Pues la ciudad siempre es la misma.

Otra no busques, no la hay

Constantino Kavafis, “La ciudad”

Barrio... barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental...

Alfredo Le Pera - Carlos Gardel, “Melodía de arrabal”

¡Fo!

De madrugada empezó a entrar en el sueño de Medellín una caravana de camiones atiborrados de hombres y mujeres con sus críos, sus animales de corral y sus bártulos; familiones desarraigados de los pueblos de Antioquia que se iban quedando a las entradas de la capital, en los confines correspondientes a sus regiones de origen y ahí sentaban sus reales: los del oriente expandieron La Milagrosa, Buenos Aires, Manrique, Aranjuez y otros barrios por el estilo invadiendo las laderas del oriente; los del occidente dieron vida a Robledo y Castilla en las colinas del occidente; los del norte echaron raíces en Bello y Pedregal, y en Itagüí y Guayabal, los del sur. Al despabilarse y tomar conciencia de sí, ya la ciudad era otra: le ocurrió lo que al borracho que por dormirse en su butaca los bromistas le afeitan media barba y le trasquilan los mechones.

El poblado, erigido en villa siglos antes, no era inmutable, era un ser vivo. ¡Qué horror! Las señoras respetables se fueron de espaldas. Quienes creían llevar en sus venas la sangre de los fundadores se golpeaban la frente y movían la cabeza dubitativamente. En los salones de fiesta, los señoritos suspendían el baile para enfrascarse en análisis de la inexplicable transformación, a ver si enredar la pita les daba entendimiento. Desde los púlpitos llovían malos presagios.

¡Fo! A esos asentamientos periféricos había que cogerlos con pinzas. Por fortuna estaba el dinero, que servía de trampolín para saltar por encima de ellos e ir a establecerse al pie de las faldas, en el valle, en barrios anejos al centro como Naranjal, La América o Belén.

“Dime cuánto tienes y te diré dónde cabes”, proponían los espíritus de estos barrios a los fisgones que se asomaban a su interior desde los bordes, y de acuerdo con el monto que desembolsaran les asignaban sus sitios entre otros que antes pagaron precios similares.

Tratándose de inmigrantes con plata en el bolsillo, en estos barrios confluían los caminos procedentes de los cuatro puntos cardinales.

San Bernardo

Al sur de Belén, en el sector de El Rincón, en límites con Guayabal, vivían los pobres del barrio; los ricos vivían en Rosales, al norte, en límites con Laureles. En el medio se hallaba San Bernardo, donde habitaban gentes ni pobres ni ricas, familias que consumían más carne y más leche que las de El Rincón pero mucho menos que las de Rosales.

San Bernardo parecía la tarea de dibujo de un escolar desprovisto de dotes artísticas: un sol semejante a una naranja, erizado de lanzas de oro y de fuego, sonreía sobre los techos y las terrazas; una escuela reventaba de niños con cuadernos y lápices de cortesía; los señores, con estatura de árbol, departían en las esquinas; una madre del tamaño de su casa arrullaba a su hijo en una mecedora al borde del andén; un perro autografiaba las paredes desconchadas y enmohecidas y ladraba a las nubes grises del cielo azul; al fondo, a la redonda, sobresalían las montañas en tonos de verde inusitados.

Los abuelos habían delineado ese dibujo.

Faltaba el templo. Entonces los mayores señalaron con la vara mágica una colina en el corazón del barrio, hicieron aparecer en la cima toneladas de hierro y madera, cúmulos de piedra y arena y arrumes de ladrillos, asignaron a cada cual sus deberes –las abuelas, cocinar para los trabajadores; las nietas, por su parte, servir la mesa y lavar los platos; los muchachos, hacer mandados, llevar y traer– y emprendieron su construcción: midieron, excavaron, acarrearon materiales, vaciaron fundaciones y columnas, levantaron muros, entretejieron vigas, desplegaron el tejado, recubrieron los pisos, ensamblaron puertas y ventanas con vitrales que tamizaban la luz, y encalaron. El padre Henao, sin despojarse jamás de la sotana, ayudaba aquí y allá, enderezaba lo torcido, empujaba al flojo, animaba y atizaba la fogata del entusiasmo y la acción.

Los jóvenes, a pesar de su escepticismo, diariamente pasaban a registrar el progreso de la edificación. Las viviendas, como vacas que acuden al llamado del vaquero a la hora del ordeño, parecían buscar un puesto que les asegurara por siempre el amparo de su sombra.

Culminada la obra, el vecindario corrió a presenciar el primer encendido de la cruz luminosa que la coronaba. Grandes y chicos volaron. Nadie se perdería el espectáculo. Y se prendió la fiesta.

San Bernardo era una fiesta. Sus muchachas con cuerpo de muchacha eran una fiesta. También eran una fiesta los desafíos de fútbol en los descampados y los baños en los charcos de cristal. Las incursiones furtivas a las fincas donde había mangos y guayabas para empacharnos eran una fiesta.

San Bernardo era una fiesta en el occidente de la ciudad. Hoy es una dulce herida que me arde en el pecho.

La casa

Aunque escaparates, mesas, sillas y demás maderas crepitaran por el calor, adentro se estaba fresco gracias a las puertas, altas como para que los más espigados y rebosantes de amor pasaran sin quitarse el sombrero, y al tejado igualmente alto, que conservaba el aire como sin estrenar.

Los muros de tapia eran expertos en guardar secretos: lo que se decía o sonaba aquí o allá, aquí o allá se quedaba. Los corredores invitaban a correr.

El patio parecía paleta de pintor y sus colores se intensificaban o apagaban al ritmo de las lluvias: una semana reverdecían los helechos y a la semana siguiente florecían los anturios o los rosales.

El naranjo, el breval y el aguacate del solar, que daban frutos de enero a diciembre, sumados a la era de tomates y cebollas que cultivábamos todos, complementaban lo que semanalmente nos llegaba de la finca.

Al entrar uno de la calle, cualquier sed se extinguía.

En el interior, cuya luz requeríamos para vivir y no hallábamos fuera, se percibía que los obreros constructores habían dejado ahí parte de la vida.

Los padres

Papá repintaba la cuna para que acogiera, como al primero, al hijo que estaba por llegar.

Sería mujer. Aunque nuestros padres decían que sería lo que Dios quisiera, decidieron que fuera mujer.

Imaginaba a la mujercita llenando la casa con su llanto, con su grito renovador, a gatas en el patio, en los corredores y en los cuartos, auscultando los rincones, e imaginaba a papá con ella, en su tamaño, hablándole al oído palabras inventadas: lenguaje de quien engendró prole numerosa.

Papá dejó la finca en manos de un mayordomo porque una fiesta se anunciaba en el hogar, y no podía faltar.

Repintaba la cuna que fuera de todos los hermanos, recomponía enseres, revisaba el tejado a la caza de goteras, retocaba las paredes… Mamá, en su preñez, lo veía trabajar.

Papá se casó seguro de que ella podría multiplicar un pan para cualquier multitud de hijos y juntar retazos de colores hasta coser una colcha que los abrigara a todos en invierno.

—¡Por más que le haga, esta cocina nunca se ve arreglada! –exclamaba ella mientras lavaba los platos. Después lavaría la ropa y ordenaría la casa.

Recogía lo que dejábamos tirado por ahí.

—Si la casa no está limpia, yo me siento enferma –explicaba.

Si una vecina llegaba a contarle que su marido se había marchado o que su hijo reprobó en el colegio, ella suspendía sus labores y escuchaba. Escuchaba.

—Ya volverá. Váyase tranquila. –La despedía, y se quedaba cavilando un momento tras cerrar la puerta, antes de retomar su oficio.

Un cuarto de siglo antes se juntaron para hacer una sola vida entre ambos.

—¡La más boba! –replicaba mamá cuando él, para explicarnos la razón de su larga convivencia, decía: “Ofelia es la mujer más inteligente de la Tierra”.

La tienda de don Pablo

Soy un niño. Acabamos de llegar al barrio y por primera vez entro a la tienda de don Pablo. Él deja de cepillar su sombrero de paño, me observa con minucia, me pregunta el nombre, de dónde vengo y cuál es mi familia. Respondo. Le devuelvo las preguntas y escucho.

No sé cuántos años atrás, don Pablo Márquez había venido de Segovia, que es una tierra encantada donde las gallinas cagan pepitas de oro.

Lo veo alejar tempestades y sequías, desgusanar el ganado y aliviar el dolor con solo pronunciar una letanía secreta; veo duendes y brujas, almas en pena...

—Llegaban a la media noche –alcanza a decir antes de atender a una clienta.

Se desentiende de mí. Sin embargo, sus palabras resuenan. En el aire flotan los interrogantes. ¿Esos seres de ultratumba le causaban miedo? Si era así, ¿qué sentía? ¿Temblaba?, ¿sudaba a chorros?, ¿perdía el entendimiento y el habla?

Después supe que el asma, durante la noche, le ponía la pata en el pecho. No obstante, en la mañana abría su tienda para seguir participando a lo hombre en la guerra de la vida. Supe que estaba perdiendo la vista. Supe que era un hombre cansado.

La tienda de don Pablo tenía cuatro puertas: las dos que daban a la avenida 76 eran nuestra trinchera contra el aburrimiento: ahí nos parábamos a ver pasar a San Bernardo; la tercera tenía en el dintel una penca sábila que pervivía verde y fresca sin que la alimentaran. Pero la puerta más grande, la que nos llevaba más lejos, era la que don Pablo construía con palabras:

—Les trenzaban las crines a las bestias, se les sentaban a horcajadas en el pecho a los hombres y les dañaban el sueño, escondían los objetos o hacían ruidos con ellos, extraviaban a los viajeros…

¿Cómo eran?, ¿dónde vivían?, ¿cómo las atrapaban?, ¿cómo se libraba uno de ellas?... Las respuestas nos llegaban desde el otro lado del mostrador, donde había un cajón repleto de puntillas torcidas, billetes rotos, monedas de un centavo, algunas herramientas, novenarios viejos y quién sabe cuántas cosas más. Al modo de una frontera, el mostrador preservaba un mundo de misterio, empezando por la libreta de los fiados que sabía todo sobre las familias del barrio.

La tienda de don Pablo, con su almanaque de Pielroja y su cuadro de El hombre que vendió a crédito y el que vendió al contado, que él parecía no ver, era el núcleo de nuestra calle: ahí fuimos creciendo, como robles, mientras veíamos a las colegialas del Montini y La Inmaculada ofrecer al aire sus pelos sueltos, mientras veíamos envejecer a Ismael y al Ganso, mientras se nos iba ensanchando el mundo.

¡La tienda de don Pablo! Es una frase de hermoso sonido.

En su sitio emplazaron una cacharrería y después un bar solo para adultos.