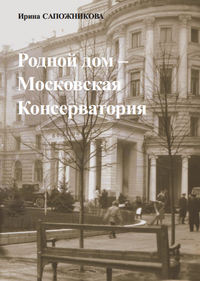

Read the book: «Родной дом – Московская Консерватория»

Н.Ф. Сапожников, апрель 1941-го

Предисловие автора

Повесть «Родной Дом – Московская Консерватория» написана мною об отце, человеке, чья жизнь на протяжении более полувека была неразрывно связана с Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского (МГК). При написании книги я использовала свои воспоминания, рассказы отца и оставшиеся после его смерти архивы – документы, письма, фотографии. Повествование охватывает небольшой (30–40 лет), но исторически важный советский период жизни МГК в середине прошлого века.

Мой отец, по специальности инженер-электрик, будучи художественно и музыкально одаренным, не ограничивал свою деятельность в МГК рамками профессии. В частности, в военные и послевоенные годы реставрировал и настраивал органы, был членом Государственной комиссии отечественного органостроения, тесно сотрудничал с А.Ф. Гедике и другими выдающимися музыкантами. Сквозь призму его деятельности по-иному просматривается масштаб МГК не только как храма Музыки, но одновременно как огромной хозяйствующей единицы, с ее зданиями, залами, органами, с ее людьми и проблемами.

Я писала эти воспоминания с декабря 2006-го – юбилейного года – до конца февраля 2007-го. Очевидно, что книга запоздала к 140-летию МГК, но значительно предвосхитила ее 150-летие. Тем не менее эта небольшая повесть написана о Консерватории и может представлять интерес как свидетельство истории.

Книга посвящается памяти людей, которые были связаны с МГК в означенном отрезке времени.

Вступление

Сколько себя помню, всегда жила вблизи Консерватории: во время войны – в общежитии на Дмитровке (хотя родители имели собственную площадь на Б. Полянке); с 1949 по 1954 годы – в правом, жилом, крыле здания самой Консерватории; с 1954 – в ведомственном доме на Кисловке. Это было связано с работой моего отца, Сапожникова Николая Федоровича, инженера-электрика по профессии, проработавшего в Консерватории с 1937 по 1995 годы. С конца тридцатых и до середины семидесятых годов он находился во главе всего энергохозяйства МГК. В то время Консерватория, которую Николай Федорович бесконечно любил и которой служил (не в ней, а именно ей) беззаветно, тоже не могла обходиться без него, и потому наша семья всегда селилась вблизи работы отца, чтобы он постоянно был «наготове» решать многие проблемы огромного консерваторского хозяйства. Именно поэтому я знала если не всех, то очень многих из тех, с кем отец работал или как-то взаимодействовал. Мне приходилось часто слышать от разных людей такие слова: «На Николае Федоровиче держится вся консерватория!» или: «Николай Федорович – милейший человек, Н.Ф. – умнейший и добрейший человек», а также другие определения – простой, любезный, широкий, порядочный и т. п. Занятая своим детством, я не вникала тогда в существо его деятельности, тем более в особенности характера.

После смерти мамы моя семья съехалась с отцом, и я прожила рядом с ним в зрелом возрасте почти 20 лет. Именно в этот период я осознала, сколь неординарна и значительна была его личность, как важна и полезна была его деятельность и сколько сил, ума, таланта потребовалось от «простого» инженера для выживания в условиях нищей советской действительности, помноженной на войну и сталинщину. Отец иногда вспоминал и непафосно рассказывал случаи из своей длинной трудовой биографии. Я посчитала возможным собрать его и свои воспоминания в небольшой повести. Может быть, какие-то общие моменты в прошлом Консерватории привлекут внимание заинтересованного читателя, мне же будет очень приятно, если и сама личность Н.Ф.Сапожникова прочтется как небольшая, но яркая часть того великого целого, которое имеет название Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского.

1. В калужской провинции

Николай Федорович Сапожников родился в 1910 году в живописной провинции Калужской губернии – в деревянном одноэтажном, утопающем в вишневых садах и сирени городе Малоярославце, что в 123 км от Москвы.

Этот городок роился базаром, центральной площадью, церквями, крепкими бревенчатыми домами и заканчивался обрывом и неожиданной красотой открывавшихся просторов.

На краю города вдруг обнаруживалось, что он стоит на высоких зеленых холмах: внизу – огромный заливной луг, вольным изгибом пересеченный речкой Лужей со спокойной гладью вод, старыми ветлами по берегам, посаженными монахами на рубеже XVII и XVIII веков, с заброшенной мельницей и плотиной, сыгравшей историческую роль в победе над Наполеоном1, с песчаными откосами и отмелями и многими другими данностями неширокого средне-русского притока в бассейне большой реки.

За лугом и речкой вновь поднимаются холмы, сплошь поросшие лесом: там, на одном из холмов, есть поляна, на ней – дуб, под которым поочередно сидели Наполеон и Кутузов и смотрели на городские купола церквей в известные исторические времена.

Однажды, придя на окраину и взглянув на открывающийся вид луга, реки и холмов на горизонте, можно оценить это место как самое красивое на земле, особенно если ты здесь родился и если у тебя – не только талант рисовальщика, но и дар художественного видения окружающего мира. Любовь к природе как к первой естественно воплощенной красоте есть неотъемлемая часть содержания личности моего отца.

Отец любил природу не как зоолог или ботаник, а именно как художник. Он видел ее в самых неожиданных проявлениях и ракурсах, он открывал красоту везде, и даже там, где обыкновенный человек находил только обыкновенное. Отец часто останавливался, не важно где – на лугу или в городской толкучке и говорил мне: «Ирина, посмотри, как освещен коровник, или как блестит лужа посреди мостовой, или – воробей сидит на фонаре перед входом в Большой зал».

Как-то, проходя мимо заброшенной грядки на даче, отец подозвал меня: «Посмотри, как красиво».

Я взглянула и удивилась: «Папа, вообще-то – это сорняк». Отец ответил мне очень серьезно: «Это не важно». Когда он ушел в дом, я внимательнее посмотрела – что же все-таки он увидел там, где меня давно мучила неухоженность? Не заметив ничего, я чуть наклонила голову: особенным чередованием разных оттенков зеленого и серебристо-серого рисовался набегающий прилив морских волн. Отцу было 82 года.

Мой дед – Федор Филиппович – служил управляющим небольшим, но, по словам отца, прогрессивным поместьем, расположившимся между Малоярославцем и Медынью. Помещик выписывал из Англии сельскохозяйственные журналы и технику, имел много иностранных новинок, в том числе автомобиль фирмы Роллс-ройс.

Как-то в пять лет отец пошел один по Медынской дороге искать своего отца. Там его и подобрал роллс-ройс, везший хозяина и деда в Калугу по делам. И хотя дед еще не раз брал с собой сына в деловые поездки, этот первый проезд на лакированном автомобиле среди зеленых лесов, лугов и пастбищ, мимо церкви и деревянных домов, через город, где основным транспортом еще долго будет лошадь, помнился моему отцу до конца жизни и не переставал чем-то удивлять его. Наверное, отец угадывал в этом событии глубокую метафору своей будущей столичности.

Мать отца, Мария Васильевна, женщина сильно верующая и педантично религиозная, в молодости хотела уйти в монастырь, чтобы посвятить жизнь Богу и Церкви, но в 16 лет была выдана замуж и родила десятерых детей (отец был седьмым ребенком). Все дети оказались художественно одаренными: как один музыкальны, многие хорошо рисовали, девочки пели, младший сын писал стихи, младшая дочь обладала большим актерским дарованием.

Семья занимала солидный каменный (один из восьми – десяти в городе) дом. Дед купил его в 1914-ом году. В 1918-ом в дверь постучали люди в форме, среди них был и знакомый семьи. Он-то и обратился к деду: «Извини, Федор Филиппович, но твой дом очень понравился «товарищам», он подходит для их ведомства. Они просят освободить его в 24 часа». Самому младшему в семье тогда не было еще года. Типичная российская история (повторенная и после революции 1991 года) про то, как самостоятельный, трудоспособный, вполне обеспеченный средний класс обращается в бедноту. В родительском доме моего отца милиция располагалась до 1975-го года, пока специально для нее не было построено отдельное многоэтажное здание. Однако в доме до сих пор хозяйничает часть этого учреждения. (Учитывая историю и вглядываясь в сегодняшний день, теперь и моя семья тревожно ожидает прихода в наш дом на Кисловке господ – товарищей из Мэрии, Думы, ФСБ, РУБОПа и прочих чиновничьих структур с сообщением о том, что наш дом очень хорош для их собственных целей).

The free sample has ended.