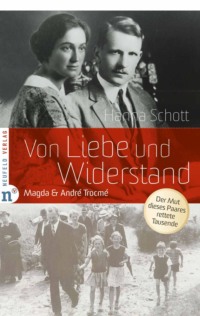

Read the book: «Von Liebe und Widerstand»

Hanna Schott

Von Liebe und

Widerstand

Das Leben von Magda & André Trocmé

Der Verlag dankt dem Deutschen Mennonitischen Friedenskomitee (www.dmfk.de) sowie allen Förderern, insbesondere der Schweizerischen Reformationsstiftung (www.refond.ch), die die umfangreichen Recherchen zu diesem Buch und somit die Herausgabe dieses Buches unterstützt haben.

Dieses Buch als E-Book: ISBN 978-3-86256-706-5

Dieses Buch in gedruckter Form: ISBN 978-3-86256-017-2, Bestell-Nummer 588 722

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar

Alle Zitate aus den »Mémoires« (André Trocmé) und den »Souvenirs« (Magda Trocmé) folgen den Texten, wie sie im Archiv der Bibliothek des Ökumenischen Rats der Kirchen in Genf vorliegen. Übersetzung: Hanna Schott

Lektorat: Dr. Thomas Baumann, Lahr

Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson

Umschlagbilder: © privat

Satz: Neufeld Verlag

2., durchgesehene Auflage 2012

© 2011 Neufeld Verlag Schwarzenfeld

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages

www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch

Folgen Sie dem Neufeld Verlag auch auf Facebook®

und in unserem Blog: www.neufeld-verlag.de/blog

Für meine Töchter Anne Clara und Berenike

Nicht ein einziger Jude, der [in die Gegend von Le Chambon-sur-Lignon] kam, wurde abgewiesen oder verraten. Doch es dauerte noch Jahrzehnte, bis die Dorfbewohner von dem erzählten, was sie getan hatten – und auch dann taten sie es nur widerstrebend.

»Warum nennt ihr uns ›gut‹?«, fragten sie. »Wir haben das getan, was getan werden musste.«

Präsident Barack Obama am Yom Hashoah, dem

Holocaust Remembrance Day, am 23. April 2009

Und doch waren wir glücklich. Zum ersten und zum letzten Mal in unserem Leben waren wir in diesen Jahren in Le Chambon wirklich glücklich, trotz des Krieges.

André Trocmé, Mémoires

Inhalt

1. Gefunden (New York 1926)

Magda

2. Männerwelten, Frauenwelten (Florenz und Rom 1901–1909)

3. Angst (Florenz 1910–1911)

4. Dazugehören (Florenz 1911–1918)

5. Aufbruch (Florenz 1918 – New York 1926)

André

6. Geboren werden (Saint-Quentin 1901–1910)

7. Grenzen (Saint-Quentin 1911–1914)

8. Wachgerüttelt (Saint-Quentin 1914–1917)

9. Berufung und Versuchung (Brüssel 1917 – New York 1925)

Magda und André

10. Weichenstellung (New York 1926)

11. Hochzeit und Reise (Saint-Quentin 1926 – Florenz 1926)

12. Im Revier (Maubeuge 1927 – Sin-le-Noble 1933)

13. Aufs Land (Sin-le-Noble 1933 – Le Chambon-sur-Lignon 1934)

14. Hugenotten (Le Chambon 1934)

15. Eine Schule (Le Chambon 1935–1938)

16. Die Aufgabe (Le Chambon 1939–1940)

17. Die Waffen des Geistes (Le Chambon 1940)

18. Das Dorf auf dem Berge (Le Chambon 1939–1940)

19. Ungehorsam (Le Chambon 1940–1941)

20. Hoher Besuch (Le Chambon 1942)

21. Abschied (Le Chambon 1943)

22. Aufrecht (Saint-Paul d’Eyjeaux 1943 – Le Chambon 1944)

23. Frei (Le Chambon 1944)

24. Weitwinkel (von San Francisco bis Hanoi, 1945–1996)

Was wurde aus …?

Dank und Quellen

Geschichten von André Trocmé

1

Gefunden

NEW YORK 1926

Er war groß, und mit seinen langen Beinen machte er so große Schritte, dass er nach einigen Metern schon wieder vor ihr her ging, statt neben ihr zu gehen. Dabei war es der erste Spaziergang, den er je mit einer Frau machte, und er wünschte sich nichts mehr, als ihr nah zu sein.

»Sie ist es! Sie ist es!« Kein Hauch eines Zweifels mehr. Nichts als Jubel. Vierzig Jahre später hielt er schriftlich fest, was er an diesem Abend empfand. »Sie gehört zu mir und ich zu ihr!«

Sie gingen die Amsterdam Avenue im Nordwesten Manhattans entlang. Beide fühlten sie sich immer noch neu und fremd in dieser riesigen Stadt, dabei lebten sie nun schon Monate in New York, er als Theologiestudent, sie als angehende Sozialarbeiterin. Das Studienjahr würde bald vorbei sein, aber erst jetzt, vor ein paar Tagen, hatten sie bei einer gemeinsamen Exkursion die ersten Worte gewechselt. Sie waren mit dem Zug nach Washington gefahren und hatten dies und jenes besichtigt. Die National Cathedral, den Militärfriedhof von Arlington, das Landhaus von George Washington – sie hatten alles für Touristen Wichtige gesehen und langen Erklärungen gelauscht. Doch zumindest er hatte das alles nur als Kulisse wahrgenommen. Wirklich gesehen hatte er nur sie, im einen Moment fasziniert, im anderen schockiert. Sie war schön. Aber sie rauchte, und er konnte rauchende Frauen nicht ausstehen. Sie war Italienerin und sprach Englisch wie Französisch mit einem herben italienischen Akzent. Sie hatte lebhafte, intelligente Augen. Aber sie schien voller Unruhe zu sein, innerlich immer auf dem Sprung.

Seine Beobachtungen hatten ihn so aufgewühlt, dass er, ohne den Mitreisenden ein Wort zu sagen, vorzeitig nach New York zurückgefahren war. In einer schlaflosen Nacht hatte er sich wieder und wieder dieselben Fragen gestellt: Passt diese Frau zu dem Leben, das ich führen will? Kann man wie Gandhi leben und gleichzeitig verheiratet sein? Kann man sich überhaupt als Familie einem Leben in Armut verschreiben? Und die Weltreise nach dem New-York-Jahr? Der Besuch bei Tagore? – Egal, darauf würde er einfach verzichten. Doch wenn er eines Tages in Frankreich reformierter Pfarrer sein würde … Könnte Magda die klassische Pfarrfrau abgeben? Schwer vorstellbar. Erstaunlicherweise schien sie ja Italienerin und trotzdem evangelisch zu sein. Nach dem zu urteilen, was sie in Washington geäußert hatte, bewegte sie sich allerdings eher am Rande des christlichen Glaubens. »Ich ziehe es vor, meinen Glauben nicht zu definieren«, hatte sie gesagt, und dann hatte sie sich sehr kritisch zur Kirche geäußert.

Aber jetzt, hier, auf der Amsterdam Avenue plötzlich dieses Emmaus-Gefühl. So nannte er es später in seinen »Erinnerungen«. Da war sie, diese überwältigende, alle Zweifel beiseite schiebende Gewissheit: Ich habe das gefunden, wonach ich schon immer gesucht habe!

Heute nun war André zum International House gegangen, in dem Magda wohnte. Er hatte ein Treffen der »Washington-Freunde« angeregt (ausgerechnet er, der überstürzt abgereist war!), ein gemeinsames Abendessen. Doch als er im Foyer des Studentenwohnheims stand, ließen sich alle entschuldigen. Der Schweizer Mitreisende war verhindert, der russische Student krank, und auch Magdas Freundin, mit der sie im Zug nach Washington so hemmungslos laut gelacht und ungeniert geraucht hatte, ließ sich entschuldigen. Im Foyer standen nur sie zwei: Magda und André.

»Ja, dann, Mademoiselle …«, sagt er und schaute von oben mehr auf den Scheitel ihrer schwarzen Haare als in ihr Gesicht. Ein plötzlicher Fluchtimpuls ergriff ihn. »Bis ein andermal«, wollte er gerade sagen, doch sie kam ihm zuvor.

»Dann besuchen wir eben Skitzky«, sagte sie, zum Aufbruch bereit. Skitzky war der kranke russische Student.

Sie besuchten den Kranken, genauer: Magda nahm Anteil am Ergehen des Patienten, redete, lachte, diskutierte. Wie schon in Washington ging es um Gott und die Welt, das große Ganze, Entwicklungen in Amerika und Europa, das Leben, das sie führten, und das Leben, das sie führen sollten und wollten. André sagte auch ein paar Sätze, aber vor allem beobachtete er Magda. Dann standen sie wieder auf der Straße und gingen parallel zum Hudson in Richtung International House.

»Sobald wir zusammen waren, überwältigte mich ein Gefühl der Nähe, fast könnte man sagen: der Identität«, schrieb er später. »Doch plötzlich ergriff mich Panik. Wenn ich so weitermache, sagte ich mir, werde ich ihr gleich meine Liebe gestehen. Ich werde es nicht schaffen, es nicht zu tun. Dabei bin ich nicht bereit. Ich habe noch nicht genug nachgedacht. Ich will mich nicht binden.«

Er blieb stehen. »Es tut mir leid, Mademoiselle«, sagte er leise, »aber ich glaube, es ist besser, wenn ich Sie niemals wiedersehe. Entschuldigen Sie mich.« Nicht einmal zu einem Händedruck blieb er noch stehen. Einige große Schritte, und er war verschwunden.

»Ich habe kein Wort von seinem französischen Gemurmel verstanden«, gestand sie später.

Er hatte sein Studentenzimmer noch nicht erreicht, als er sich von einem Gefühl der Zerrissenheit und der Verzweiflung überwältigt fühlte. Er stürmte in sein Zimmer, setzte sich aufrecht hin, versuchte einen klaren Gedanken zu fassen, sich zu konzentrieren, zu beten. Das Gesicht seines Vaters tauchte vor ihm auf. Wie sollte er ihm je erklären, dass er diese keinesfalls lupenrein protestantische Italienerin heiraten wollte? Geschichten, die man zu Hause bei Tisch erzählte, fielen ihm ein. Von Pfarrern, die ihren Dienst durch die Wahl der falschen Frau ruiniert und ihre Berufung zunichte gemacht hatten. Aber diese Italienerin … War sie nicht unglaublich idealistisch, hilfsbereit, großzügig …?

Und ich lasse sie allein im Dunkeln zum International House laufen!, durchfuhr es ihn. Ich ungehobelter Trottel!

Er sprang auf und lief Richtung Hudson. Natürlich war weit und breit keine Spur mehr von Magda. Sicher war sie längst zu Hause. Im großen Saal des International House brannten die Lichter. Freitagabends wurde hier getanzt.

»I want to see Miss Grilli«, sagte er der Dame, die neben dem Aufzug saß und darüber wachte, dass kein männliches Wesen das Stockwerk mit den Mädchenschlafsälen erreichte.

»It is impossible, Sir. You know the rules.«

Er wandte sich um und stand Elizabeth gegenüber, der meistumschwärmten Studentin des Hauses. Sie musterte ihn streng.

»Sie sind es also«, sagte sie knapp.

»Ja. – Aber wo ist Miss Grilli? Ist sie zurückgekommen?«

»Natürlich ist sie zurückgekommen. Aber in Tränen aufgelöst. Was haben Sie ihr getan?«

»Könnten Sie sie vielleicht bitten, herunterzukommen?«

Und dann stand Magda vor ihm.

»Sie haben also an mich gedacht?«, fragte André vorsichtig.

Sie nickte stumm.

»Ich muss noch nachdenken«, sagte er. »In ein paar Tagen würde ich Sie gern wiedersehen.«

Er setzte sich eine Frist von zwei Tagen. Bis Sonntagabend wollte er in seinem Kopf und in seinem Herzen Ordnung geschaffen haben. Er schloss sich in sein Zimmer ein, nahm ein weißes Blatt Papier, teilte es durch einen Strich in eine rechte und eine linke Hälfte, schrieb »Pro« und »Kontra« über die Spalten, versuchte vergeblich zu beten, ließ es dann sein und füllte die Pro-Spalte in einem Rutsch von oben bis unten.

Am Sonntag, dem 18. April 1926, gleich nach dem Gottesdienst rannte er die Außentreppe zum International House hinauf.

»Was ist los, Troc? Du siehst so zufrieden aus!«, rief ein Student ihm zu.

»Allerdings!«, gab er lachend zurück. »Ich werde mich gleich verloben!«

Keine Sekunde kam ihm der Gedanke, dass die Frau, für die er sich entschieden hatte, etwas anderes als Ja sagen könnte.

Mademoiselle Grilli di Cortona hatte ihn erwartet. Das klassische Kostüm ließ sie noch schmaler wirken als sonst. Sie zog einen hellen Kamelhaarmantel darüber und setzte einen Filzhut auf, der den Kopf wie eine runde Kappe umschloss. Ganz ruhig waren ihre Hände nicht – die große Nadel, die ihren Haarknoten befestigen sollte, stach durch den Filz. Sie lächelte und zuckte dann kurz mit den Schultern. Sie war bereit. Schweigend verließen die beiden das Haus. Schweigend gingen sie zur 125. Straße hinunter. Schweigend setzten sie sich nebeneinander auf eine Bank der Fähre und beobachteten, wie sie dem jenseitigen, schon zu New Jersey gehörigen Ufer näher kamen. Dort, wo heute Hochhäuser auf den Hudson blicken, fanden sie zwischen hohem Gras und struppigen Sträuchern auf einem Felsen ein stilles Plätzchen.

»Wollen Sie meine Frau werden?«, fragte André. »Ich werde protestantischer Pfarrer sein, und ich möchte ein Leben in Armut führen. Ich bin Kriegsdienstverweigerer, und das kann mich ins Gefängnis und in alle möglichen Schwierigkeiten bringen.«

Es war der Tag, an dem sie sich zum dritten Mal sahen.

Sie sagte nicht Ja. Sie sagte auch nicht Nein. Sie begann mit einer Aufzählung aller Dinge, die gegen ihre Verbindung sprachen. Es war eine lange Liste. Sie begann mit schweren Kindheitserfahrungen und endete mit einem Hinweis auf ihre schwache Gesundheit und auf ein unerklärliches Fieber, das sie jeden Abend heimsuche. Als sie mit ihrer Aufzählung fertig war, schwieg sie kurz. Dann sagte sie: »Wenn Sie Ihren Antrag dennoch aufrecht erhalten möchten, werden wir das Weitere sehen.«

Ich dachte, dass sie stark ist, ging es ihm durch den Kopf, aber sie ist schwach. Ich wollte mich auf sie stützen, aber sie wird sich auf mich stützen müssen. Werde ich je genug Stärke für zwei Menschen besitzen?

Aber da saß sie, ehrlich, ernsthaft, schwach, die Frau, die er liebte.

Ja, das ist es, was ich möchte, dachte Magda. Leben und arbeiten mit diesem Mann.

»Et voilà«, notierte sie in ihren Erinnerungen, »von diesem Tag an betrachteten wir uns als verlobt.«

Die Neuigkeit machte die Runde, und im Union Seminary, dem theologischen Seminar, an dem André studierte, wurde gut gelaunt gefeiert. Seiner Familie machte André monatelang keine Mitteilung. So lange, dass Magda glaubte, er stehe nicht zu ihrer Verbindung. Da setzte er sich hin und schrieb seinem Vater einen Brief mit drei Punkten: 1. sei er verlobt, 2. beabsichtige er, in den USA zu heiraten, 3. habe das Paar vor, nach Frankreich zurückzureisen, allerdings auf dem Weg über Indien, und da das Geld für eine solche Weltreise sicher nicht reichen werde, wolle man auf dem Schiff eine Arbeit annehmen.

Die Antwort kam prompt: Frankreich fehle es nicht an Weltenbummlern, Frankreich fehle es an protestantischen Pfarrern, die ihrem Auftrag und ihrer Pflicht nachkämen.

Dass der einundachtzigjährige Monsieur Trocmé glaubte, sein Sohn habe seine »Maitresse« geschwängert und müsse jetzt eilends in den USA heiraten, erfuhr André erst später.

2

Männerwelten, Frauenwelten

FLORENZ UND ROM 1901–1909

Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia, genannt Viktor Emanuel III., der König von Italien, war prächtig anzusehen. Die kleine Magda stand vor seinem Abbild in Öl und staunte. Wer neben der Schärpe so viele Sterne, Bänder, Knöpfe, Medaillen und Troddeln trug, war zweifelsohne nicht nur der wichtigste, sondern sicher auch der stärkste Mann von Italien. Und gleich nach ihm kam Papa. Dass die beiden gute Freunde waren, sah man am Schnurrbart und an den Orden. Einen lustigen Bart hatte der König. Seine Spitzen waren nach oben gedreht, so dass sie genau auf die Ohren zeigten. Papas Schnurrbart war kürzer, und seine Ohren standen unter der Mütze auch nicht so ab wie die vom König. Deshalb sah Papa noch besser aus, obwohl er ein paar Orden weniger auf der Brust trug.

»Papa reitet mit seinen Soldaten an unserem Haus vorbei.« In einer ihrer ersten Kindheitserinnerungen steht Magda auf dem Balkon und schaut der Parade zu, die genau vor ihrem Haus entlangführt. Papa sitzt auf einem wunderschönen Pferd. Vor ihm her schreitet das Musikkorps. Papa ist ein Colonel. Magda weiß nicht, was das ist, aber es hört sich so ähnlich an wie colonna, Säule. Papa ist schlank und schön wie eine Säule. Er ist so wichtig, dass er nicht zu Hause wohnen kann. Papa passt nämlich auf das ganze Land auf.

Oscar Grilli di Cortona durfte von sich behaupten, tatsächlich zu den Säulen des italienischen Königreichs zu gehören. Zurzeit der Parade, an die sich Magda erinnerte, war er in der Fortezza von Florenz stationiert. Sie lag am Ende der Viale Margherita, in der auch das Haus der Familie stand. (Heute ist die Straße umbenannt, das Haus wurde abgerissen.) Im Stall der Fortezza stand Oscar Grillis schönes Pferd, und am Brunnen vor der Fortezza hatte Magda an guten Tagen das seltene Glück, auf andere Kinder zu treffen. Es gab kleine Kinder, die an der Hand ihrer Ammen zum Brunnen kamen, und es gab größere Kinder, die von ihren Gouvernanten begleitet wurden. Die Ammen erkannte man außer an ihrem großen Busen an ihrem reichen Schmuck. Für jeden Fortschritt des ihnen anvertrauten Kindes erhielten sie von ihrer Herrschaft einen glitzernden Dank: einen Armreif anlässlich des ersten Zahns, einen Anhänger, nachdem das Kind die ersten freien Schritte gemacht hatte, und so weiter. Fast alle Ammen sprachen Italienisch mit den Kindern, im Gegensatz zu den Gouvernanten, die selbstverständlich nur Französisch sprachen. Magdas Gouvernante war nach dem Vorbild der Gouvernante am Königshof eine Vaudoise, eine Frau aus einem der Waldensertäler des Piemont, gebildet, protestantisch und nicht ohne Stolz auf ihre Herkunft. Auf dem Weg zur Fortezza begegneten die beiden manchmal Kindern, die Florentinisch, den lokalen Dialekt, sprachen und – noch viel seltsamer als das – die ohne eine Gouvernante unterwegs waren! Wenn Magda stehenblieb und ein solches Kind anstaunte, wurde sie von ihrer Gouvernante sofort am Ärmel ihres Kleides weitergezogen. Nie kam es auch nur zu einem kurzen Dialog geschweige denn zu einem gemeinsamen Spiel. Ob sie einander überhaupt verstanden hätten?

»Wer kommt in meine Arme?« Ein schwarzer großer Mann steht am Ende eines langen dunklen Flurs, und er möchte, dass das kleine Mädchen in seine Arme läuft. Das ist Magdas zweite Kindheitserinnerung. Der Mann hat einen schwarzen Mantel an, der bis auf die Erde reicht, und auf seinem Kopf sitzt ein schwarzer hoher Hut. Das kleine Mädchen hat Angst und will auf keinen Fall tun, worum er bittet. Es weiß nicht, dass der schwarze Mann ein Mönch ist und zu der russisch-orthodoxen Kirche gehört, deren Gottesdienste einige Stockwerke unter der Wohnung der Familie Grilli in Rom stattfinden, in demselben Palazzo an der Piazza Cavour, nicht weit vom Vatikan. Es spürt nichts als Angst.

Oscar Grilli di Cortona war für wenige Jahre in Rom stationiert, aber »Rom« oder »Florenz« sagten der Drei- oder Vierjährigen natürlich nichts, sie kannte hier wie dort nur hohe Räume, unendlich lange, spärlich beleuchtete Flure, dunkelrote Teppiche und Aufzüge, die von den Gouvernanten Paternoster genannt wurden. Das Ambiente unterschied sich kaum, nur die Gouvernanten wechselten einander im Jahresrhythmus ab. Die aus dem Norden anreisenden höheren Töchter – das Wort »Au pair« war noch nicht erfunden – machten ihre »Italienische Reise« und besuchten auf Goethes Spuren Florenz, Rom und Neapel. Und dort, wo sie für einige Monate blieben, hüteten sie ein etwas verschrecktes Mädchen, dem sie das beizubringen versuchten, was sie selbst für das Wichtigste hielten. Im Fall eines »Fräuleins« aus Deutschland waren das deutsche Sätze in makellos schöner Schreibschrift. Nur eine junge Frau blieb Magda in guter Erinnerung: Hedwig, die Tochter des Erlanger Theologieprofessors Theodor Ritter von Zahn. Alle anderen erschienen ihr wie ein unabwendbares Schicksal.

Ja, hatte das Kind denn keine Mutter!?, möchte man rufen.

Nein. Magda wuchs in einer mutterlosen Welt auf. Nelly Wissotzky Grilli di Cortona, Magdas Mutter, war zehn Monate nach der Hochzeit mit Oscar Grilli und nicht einmal vier Wochen nach der Geburt ihrer Tochter im Alter von dreiundzwanzig Jahren gestorben.

Magdas Welt war eine mutterlose Welt, aber es war doch eine Welt voller Frauen.

Da war zunächst einmal Varia Wissotzky Poggio, genannt Grand-Maman. Sie war Magdas Großmutter mütterlicherseits und wohl diejenige im Grilli-Haushalt, die am ehesten in der Lage war, für die kleine Magda so etwas wie mütterliche Sorge zu empfinden und mit dem Kind eine emotionale Bindung einzugehen. Grand-Maman sprach Französisch mit der Enkelin und wurde von dieser selbstverständlich gesiezt. Manchmal wechselte sie aber auch zu Englisch oder Deutsch, und wenn Magda nicht verstehen sollte, was gesprochen wurde, sprach sie mit den anwesenden Erwachsenen auf Russisch weiter. Grand-Maman war nämlich in Sibirien geboren.

Wie kommt ein Florentiner Kind an eine sibirische Großmutter? Die Geschichte ist etwas verschlungen, aber nicht untypisch für eine Zeit, in der der »Migrationshintergrund« zwar noch nicht erfunden war, die Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben aber bereits kreuz und quer durch Europa zogen.

Der Vater von Grand-Maman hieß Alexej Poggio und lebte in Sankt Petersburg. Dass er einen italienischen Nachnamen trug, verdankte er der Tatsache, dass sein Vater, ein adeliger Handelstreibender aus Genua, seinen Gegner bei einem Duell getötet hatte und danach von Italien nach Russland geflohen war. Die unrühmliche Migration des Vaters hinderte den jungen Alexej nicht, in der russischen Gesellschaft aufzusteigen. Erst kämpfte er vor Moskau gegen Napoleon, dann wurde er Gardeoffizier am Hofe des Zaren. Bis zum Dezember 1825 genoss er das angenehme Leben im Glanze des Herrscherhauses. Dann folgte der neue Zar, Nikolaus I., seinem Vater auf dem Thron. In einer feierlichen Zeremonie sollten die Gardeoffiziere den Eid auf den neuen Herrscher ablegen, doch sie verweigerten ihn. Nach ihrer Meinung blockierte die russische Krone längst überfällige Reformen. Besonders die Leibeigenschaft gehöre endlich abgeschafft, fanden sie – und riskierten damit Kopf und Kragen. Alexej konnte sich glücklich schätzen, nicht zu den Rädelsführern gerechnet zu werden. Die wurden umgehend gehängt. Die anderen Aufständischen, die man später Dekabristen nannte (dekabr ist das russische Wort für Dezember), wurden »nur« degradiert und nach Sibirien verbannt. Zu ihnen gehörte auch Alexej, der dort dreißig Jahre blieb, bis der Sohn des Zaren, Alexander II., den Thron bestieg und die Bestrafung der Dekabristen für abgeschlossen erklärte.

So kam es also, dass Grand-Maman in Sibirien geboren wurde. (Dass bei Licht betrachtet Alexej zwar ihr biologischer Vater, ein anderer Dekabrist aber ihr sozialer Vater und der Mann ihrer Mutter war, ist eine andere Geschichte. Die beiden Männer waren befreundet und wählten statt eines Duells eine stillschweigende Übereinkunft.)

Ein Leben, das in Sibirien begann und sie in die Toskana führte, hatte aus Grand-Maman eine Frau gemacht, die anpassungsfähig war und alles Neue erst einmal mit Neugierde betrachtete. Grand-Maman fand zum Entsetzen der anderen Erwachsenen im Florentiner Haus zum Beispiel, dass man ruhig Melonenscheiben vom fahrenden Händler kaufen konnte. Wenn der Melonenwagen kam, liefen die Leute zusammen und aßen die saftig tropfende Frucht fröhlich schmatzend gleich auf der Straße. Ein abstoßendes Schauspiel, da waren sich alle einig. Nur Grand-Maman fand es lustig.

Grand-Maman trug unabhängig von der Tages- oder Jahreszeit immer Schwarz. Und sie war – jedenfalls im Urteil ihrer stilbewussten italienischen Verwandtschaft – immer schlecht gekleidet.

»Irgendwann wird dir noch mal jemand auf der Straße zwei Groschen zustecken!«, sagte Nonna Grilli, Magdas Oma väterlicherseits, der der Unterschied zwischen dem gemeinen Volk und einer Familie wie der ihren auch optisch stets vor Augen stand.

»Dann nehm ich sie und geb sie jemandem, der sie gebrauchen kann!«, antwortete die Unkonventionelle schlagfertig.

Grand-Maman war in Genf und Florenz zur Pianistin ausgebildet worden, aber sie pflegte auch ihre große Liebe zur Philosophie und Literatur. Als Magda älter war, führte die Großmutter anregende Gespräche mit ihr. Da ging es um den russischen Teil der Familiengeschichte, die Frage der Leibeigenschaft und den Kampf der Dekabristen. Das Wort »Menschenrechte« wird Magda sicher das erste Mal aus dem Mund von Grand-Maman gehört haben. Aber dann ging es wieder um das Alltägliche und Italienische. Grand-Maman hörte Magda ab, wenn Prüfungen anstanden; manchmal hatte sie den Stoff sogar parallel zur Enkelin selbst gelernt. Sie war die Lieblingsoma, vielleicht sogar eine ältere Freundin, in späteren Jahren ab und zu eine Komplizin. Niemals jedoch war sie zärtlich zu Magda. Das Mädchen auf den Schoß nehmen und ihm einen Kuss geben? Nein, das konnte Grand-Maman nicht.

Und noch etwas blieb ihr ein Leben lang unmöglich: Sie konnte nicht von Nelly, ihrer toten Tochter und Magdas Mutter, sprechen und ertrug es auch nicht, wenn andere es taten. Nellys Leben, Nellys Tod – beides war tabu in der Familie Grilli. Im Schlafzimmer von Magdas Vater hing ein Foto der Verstorbenen. Es zeigte Nelly als junge, zerbrechlich wirkende, wunderschöne Frau – die Angebetete, die sie für Oscar ein Leben lang blieb.

»Weißt du, wer das ist?«, fragte der Vater Magda einmal. Es war einer der seltenen Tage, an dem sie ihn besuchte und dieses Zimmer betrat.

»Die Frau auf dem Bild? Nein. Das weiß ich nicht.«

Konnte sie es nicht sagen, ging ihr das Wort »Maman« nicht über die Lippen? Oder wusste sie es wirklich nicht? Auch die sechzigjährige Magda, die von ihren Kindern gedrängt ihre Erinnerungen auf ein Tonband sprach, konnte auf diese Frage keine Antwort geben.

Zu Grand-Maman gehörte ein Grand-Papa. Der war nicht tot, aber er war unsichtbar. Grand-Maman sprach nie von ihm, doch ab und zu erreichte die Enkelin ein Geschenkpäckchen, das Grand-Papa an einem geheimnisvollen Ort für sie aufgegeben hatte. Wo dieser Ort war und warum der Großvater niemals wie andere Großväter leiblich sichtbar wurde, war eines der vielen Rätsel, die Magdas Kindheit begleiteten.

Die zweite Frau in Magdas früher Welt war Nonna Grilli, Vaters Mutter. Vornehm, streng und standesbewusst war es für die geborene Italienerin selbstverständlich, Französisch zu sprechen. Des Italienischen bediente sie sich nur, um Handwerkern und Lieferanten Anweisungen zu geben. Zwischen ihr und Magda standen zuerst die Amme, dann ein ganzer Kometenschweif von Gouvernanten und vor allem sämtliche Konventionen, die geeignet waren, den Nachwuchs den Erwachsenen buchstäblich vom Leibe zu halten.

Die dritte Frau, die ebenfalls im Haus wohnte und Magdas Leben und Weltsicht mitbestimmte, war Tante Olga, die Schwester von Nelly, Magdas Mutter. Auch sie war so gut wie unsichtbar, dabei ruhte sie nur einige Schritte entfernt im abgedunkelten Nebenzimmer. Tagein, tagaus lag sie dort auf ihrer Chaiselongue. Tante Olga litt an Migräne, und für einige Jahre war es Magdas Traum, ihr Leiden teilen zu dürfen. Wer Migräne hatte, bekam von den Bediensteten Tee und edles Gebäck gereicht, das er im Liegen zu sich nehmen durfte, dazu natürlich Anteilnahme und Nachsicht. Er musste nicht endlose Klavieretüden wiederholen oder eine tadellose Handschrift einüben. Er durfte einfach da sein und nichts tun. Was für ein Leben!

Tante Olga hatte eine Tochter, Lalli, das vierte weibliche Wesen in Magdas Welt. Aus den beiden fast gleich alten Cousinen wurden innige Vertraute – der Lichtblick in Magdas Kindheit.

Auch Lallis Familie war ohne einen Mann; der Vater hatte die Familie kurz nach der Geburt der Tochter verlassen und eine andere Frau geheiratet. Die kleine Magda zog daraus ihre eigenen Schlüsse: »Ich habe einen Vater. Lalli hat eine Mutter. Manche Kinder haben also einen Vater, andere haben eine Mutter.« Da man sich mit der Aufklärung der Kinder damals gehörig Zeit ließ, wurde Magdas Überzeugung erst nach Jahren erschüttert. Doch nicht etwa durch eine kindgemäße Aufklärung über Zeugung und Geburt, sondern durch eine jähe und geradezu brutale Aufklärung über ihr Schicksal, die ihr klarmachte, dass auch in ihrem Leben eine Mutter gewesen war. Eines Tages stand Magda daneben, als eine Kammerdienerin zur anderen sagte: »È lei che ha ammazzato sua madre!« (»Sie ist es, die ihre Mutter umgebracht hat!«) Erst begriff Magda gar nicht, von wem die Rede war. Aber dann sah sie den Blick der zweiten Zofe auf sich gerichtet. Sie war gemeint! Sie war die Mörderin ihrer Mutter!

Der Gedanke ließ Magda nicht mehr los, der Satz grub sich in ihr Herz ein. Einen Menschen, mit dem sie darüber hätte reden können, kannte sie nicht.