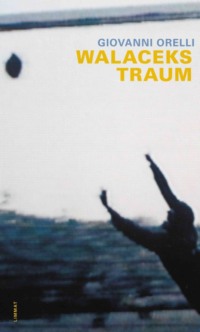

Read the book: «Walaceks Traum»

Über dieses Buch

«Der Cupfinal Grasshoppers–Servette unentschieden», ist auf Paul Klees Bild «Alphabet I» noch zu lesen, und «National-Zeitung». Es handelt sich um das Spiel vom 18. April 1938, in dem der Stürmer Walacek den Sprung in die Schweizer Fußballnationalmannschaft (vorerst) verpasst und beim Länderspiel gegen Portugal im Mai 1938 nicht dabei sein wird. Von hier aus startet Orelli seine Recherche und spinnt den Erinnerungsfaden rückwärts. Er erinnert an große, kleine und ganz kleine Persönlichkeiten und springt vom Fußball elegant zu Kunst, Politik und Philosophie. Fiktive Gestalten treffen auf historische Persönlichkeiten und unterhalten sich mit ihnen, vom genannten Klee bis zu Bertrand Russell, vom österreichischen Mittelstürmer Sindelar bis zu Hitler.

«Orellis Humor hat einen kräftigen und hellen Klang, ob er über sich selbst oder über den heillosen Zustand der Welt lacht.» Alice Vollenweider

Foto Yvonne Böhler

Giovanni Orelli, geboren am 30. Oktober 1928 in Bedretto, studierte in Zürich und Mailand und war Lehrer in Lugano. Er veröffentlichte verschiedene Romane und Gedichtbände. Giovanni Orelli lebt in Lugano. Auf Deutsch sind im Limmat Verlag lieferbar der Roman «Der lange Winter» und der zweisprachige Gedichtband «Vom schönen Horizont/E mentre a Belo Horizonte …».

Giovanni Orelli

Walaceks Traum

Roman

Aus dem Italienischen von Maja Pflug

Limmat Verlag

Zürich

Walaceks Curriculum Vitae stammt vom Stürmer der Schweizer Fußballnationalmannschaft der Vierzigerjahre persönlich. Ich danke ihm, wie auch dem anderen Spieler der Nationalmannschaft, Franco Andreoli, für die mir gegebenen Informationen, und ganz besonders danke ich Sergio Grandini dafür, dass er mir Dokumente zu Klees Tod zur Verfügung gestellt hat. Diese Arbeit entstand zum 700. Jahrestag der Schweizer Eidgenossenschaft in Zusammenarbeit mit Pro Helvetia. Es ist beinahe überflüssig hinzuzufügen, dass darin neben «historischen» Persönlichkeiten (von Walacek bis Klee, von Schopenhauer bis …) auch erfundene Personen leben oder zu leben versuchen (wie die Tochter des Trainers, Silvia von Silenen, Giulia Sismondi usw.).

Am 18. April 1938 fand in Bern der Schweizer Cupfinal statt. Ein ungeschriebenes Gesetz wollte, dass das Endspiel am Ostermontag ausgetragen wurde, und stets in der Hauptstadt der Eidgenossenschaft. Auch am 17. April 1938 war Christus auferstanden, und die Herzen konnten sich, wie man so sagt, der Hoffnung öffnen, selbst wenn ausgerechnet am 16. April, am Karsamstag!, in der Zeitung gestanden hatte, dass es in Wien in den letzten drei Wochen 140 Selbstmorde gegeben hatte.

Natürlich wählten nicht alle den Selbstmord. Viele führten, wie man so sagt, ein normales Leben, jedenfalls beinahe. Andere überlebten im Gefängnis. Ein Korrespondent des «News Chronicle» schrieb, dass in Wien noch 12 000 Personen in Haft saßen und 40 000 in verschiedenen Bundesländern des ehemaligen österreichischen Staates. Also mehr, als das Wankdorf-Stadion in Bern fassen konnte, wo der Cupfinal gespielt wurde.

Die Abschweifung über Wien ist nicht der Tatsache geschuldet, dass Wien London frech die Rolle einer Fußball-Akademie weggeschnappt hatte, da es Wiege, Nest und Heimat des berühmten Wunderteams war, erhabener Ausdruck des klassischen Fußballs, den die Provinzler (darunter auch die Schweizer) stets im Blick behalten mussten. Wien hatte aufgehört, die Hauptstadt des habsburgischen Reiches zu sein, Sitz des kaiserlichen Adlers. Es war vorbei mit Österreich, Vorspeise für das Deutschland Adolf Hitlers. Vorbei mit dem großen Sindelar, dem Star des Wunderteams.

Bevor wir zum Endspiel von Bern kommen, noch eine kurze Bemerkung zu Wien. Die Gefangenen sind Diplomaten, Angehörige des Adels oder Juden. Dennoch, und ohne die geringste Ironie, konnte eine angesehene Zeitung der italienischsprachigen Schweiz, der «Corriere del Ticino» vom 29. April, einen als Leitartikel publizierten Brief aus Wien mit folgenden Worten schließen: «Der Nationalismus gibt den Österreichern panem et circenses. Genügt das nicht, um ihren Wohlstand zu sichern und ihnen ein Gefühl grenzenloser Dankbarkeit für ihren Befreier einzuflößen?»

Nun, bevor wir zur grasbewachsenen Oase vom Wankdorf zurückkehren, muss doch zumindest für die, die 1938 noch nicht geboren waren, gesagt werden, dass an jenem 10. April, also am Palmsonntag, in Deutschland und Österreich eine von Adolf Hitler gewollte Volksabstimmung über den Anschluss stattgefunden hatte – die Juden waren natürlich nicht stimmberechtigt –, um zu erfahren, ob der im März 1938 erfolgte Anschluss Österreichs an Deutschland gebilligt werde. Im Deutschen Reich hatten von insgesamt 99,542 Prozent Wählern 99,06 Prozent mit Ja gestimmt und 0,94 Prozent mit Nein. In Österreich waren von 53 996 Wählern der ehemaligen Armee 53 872 dafür und 76 dagegen. Hitler, stand in den Zeitungen, «ist zufrieden». Am 3. April hatte General Zehner, ehemaliger Befehlshaber des österreichischen Heeres, Selbstmord begangen.

Am 18. April, beim Schweizer Cupfinal, blies in Bern ein starker Wind, aber das Fußballfeld war in ausgezeichnetem Zustand. Ist es der Wind, der die Fahnen flattern lässt, oder sind es die Fahnen, die wie die Röcke der Frauen den Wind hervorrufen? 1938 schien das Jahr der Fahnen zu sein. Schon am 6. Februar in Köln für Deutschland–Schweiz (Fußball natürlich! Ergebnis 1 zu 1) «wehten unzählige Hakenkreuzfahnen in der Sonne». Zu Hitlers Besuch bei der großen Freundin Italien, der für jenes Frühjahr in Rom vorgesehen war, «sollten die Pfeiler an der Via Nazionale Bündel von Fahnen tragen und ebenso die anderen Tripoden an der Via dell’Impero». Fahnen überall, um die Klänge aus Lohengrin, zweiter Akt, zu begleiten:

Der Rache Werk sei nun beschworen

aus meines Busens wilder Nacht

Ja, das zwanzigste Jahrhundert ist das Jahrhundert der Fahnen. Später, aber lange nach 1938, wird ein Russe sagen: «Ich glaube, dass das Land verdammt viel besser zurechtkäme, wenn es als Nationalfahne nicht das unsägliche doppelköpfige Federvieh der Zaren oder die leicht freimaurerisch anmutenden Hammer und Sichel gehabt hätte, sondern das Wahrzeichen der Russischen Marine: unser ruhmreiches Banner des heiligen Andreas, unvergleichlich schön, das blaue Kreuz quer auf jungfräulich weißem Grund.»

Auch die Schweiz lernt die Bedeutung der Fahnen kennen. Beim Studium der teilbaren und individuellen strukturellen Charaktere untersucht der Maler Paul Klee eingehend das Schweizer Kreuz. Er will, sagt er, einige Fälle zeigen, in denen die Sache mit ebenso stringenter wie unwiderstehlicher Beredsamkeit spricht, denn das Kreuz genannte Individuum harmoniert sehr gut mit der Struktur. Sie interagieren, indem sie sich durchdringen. Handelt es sich noch um ein Individuum? Ja, um ein Individuum mit dem Charakter des regelmäßigen Kreuzes. Die Struktur muss in das Kreuz übersetzt werden.

Schon 1914 bemerkte der Schweizer Schriftsteller und spätere Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler in einer am 14. Dezember gehaltenen Rede scharfsinnig (leider muss man auch hier daran erinnern, dass einige Monate zuvor der, wie man sagt, Erste Weltkrieg ausgebrochen war): «Wir haben nicht dasselbe Blut, nicht dieselbe Sprache, wir haben kein die Gegensätze vermittelndes Fürstenhaus, nicht einmal eine eigentliche Hauptstadt. Das alles sind, darüber dürfen wir uns nicht täuschen, Elemente der politischen Schwäche. Und nun suchen wir nach einem gemeinsamen Symbol, das die Elemente der Schwäche überwinde. Dieses Symbol besitzen wir glücklicherweise. Ich brauche es Ihnen nicht zu nennen: die eidgenössische Fahne.» Ehre sei Carl Spitteler.

An der höchsten Fahnenstange des Wankdorf-Stadions würde eine Fahne über den Fahnen von Genf und Zürich wehen: die eidgenössiche Fahne.

Ein Jahr zuvor, also 1913, und diesmal in eben der Stadt, die Zürichs Gegenspielerin ist (im Sport, in der Wirtschaft, im Geiste), das heißt in Genf, der Stadt Calvins und Rousseaus, war einem anderen, allerdings aus einer Minderheit in der Minderheit stammenden Barden, nämlich Francesco Chiesa, einem italienischsprachigen Schriftsteller, die Aufgabe zugefallen, seine Meinung zu dem komplizierten Mosaik zu äußern, das die kleine Schweiz bildet. Er tat es in der ersten der «lateinischen» Städte Helvetiens. Er sprach nicht von den dreitausend (und mehr) Steinchen dieses Mosaiks, von dem angeborenen Widerstand gegen alles, was aus der Hauptstadt kommt, vom Konservatismus, der uns im Blut liegt. Er sprach vielmehr, unter großem Beifall, vom Zusammenleben der Völker in der Eidgenossenschaft, einem Vorbild für Europa und die Welt. Er schloss mit einer Ähnlichkeit, der ewige Dauer bestimmt sei – das Zusammenleben der Völker in der Konföderation sei mit den Säulen eines griechischen Tempels vergleichbar: «alle leicht schräg, alle unmerklich zu einer einzigen Achse hin geneigt, sodass sie, einzeln gesehen, gerade auf ihrem Sockel zu stehen scheinen, frei in ihrer Haltung, gerecht und vollkommen in ihrer Individualität, zusammen gesehen erscheinen alle, so wie sie sind, im Einklang. Das Auge nimmt die Schräge jener marmornen Linien nicht wahr, doch wandert der Blick an ihnen empor, erhebt er sich unbewusst bis zum idealen Schnittpunkt, in dem der gesamte Tempel zusammenläuft und ist … Der griechische Tempel ist eine Pyramide, deren Spitze wir nicht sehen.»

In welcher Höhe war die Spitze anzusetzen? Jener ideale Schnittpunkt? Wie weit über den Wolken? Dort, wo die Astronauten hingelangen? In der Nähe Gottes? Einige katholische Zeitungen warfen Francesco Chiesa hinterher tatsächlich vor, platonisch, nicht christlich gewesen zu sein. Tu platonicus es, non christianus.

Der Schweizer Cup ist mehr aristotelisch als platonisch. Das Ausscheidungsturnier, das am Tag nach Christi Auferstehung endet (in der Hauptstadt: auch wenn Bern, da hat Carl Spitteler recht, nicht Wien ist, nicht London, Paris, Madrid oder Rom), ist eine vollkommene Pyramide.

Den Sockel der Pyramide bilden alle Mannschaften des Landes ab der vierten Liga. Id est: Nicht alle dreitausend Gemeinden des Landes nehmen tatsächlich an dem Wettkampf teil. Bergdörfer müssten, um eine Elfer-Mannschaft zusammenzubekommen, den Pfarrer oder seine Haushälterin ins Tor stellen. Sie haben kein Feld, das als Fußballfeld bezeichnet werden könnte. Man wird dort Kartoffeln pflanzen, später, wenn der große Plan des großen Traugott Wahlen in Aktion tritt, in den Jahren, in denen das Land ganz von Achsenmächten umzingelt ist. Aber ernsthafter Fußball ist etwas anderes. Um ein Beispiel zu nennen: Ein Dorf wie Ossasco, im Nordtessin, am Südhang des Reduit (in Friedenszeiten Gotthardmassiv), ist eine Mikrosiedlung. Es zählt nur im Kopf einiger Linguisten, die Mikro-Archäologien erforschen, wegen seiner Endung auf asco, die auf ligurischen Ursprung verweist. Ossasco müsste alle alten Männer zwischen sechzig und neunzig mobilisieren, dazu in Nachbarorten noch Leute ausleihen, inklusive Pfarrer, und eine halbe Mannschaft von Ex-Brasilianern oder so importieren, um seine Fußballelf Dinamo Ossasco aufstellen zu können wie folgt:

Eliseo

Djalma Santos Nilton Santos

Franku ’t Zan Santisteban Gervàs

Manuel Attilio Ademir Vincenzo Rico

– Eliseo als Torwart? Ist er denn nicht schon über siebzig? – Der Schreiber O/17360 breitete resigniert die Arme aus: Was konnte er dafür? Als jemand die Bewohner von Ossasco gefragt hat, ob denn im Dorf niemand mehr heirate, haben sie geantwortet: – Na ja, wer weiß? Vielleicht der Eliseo, später mal, später mal: a passàn lè …

Eliseo auf seiner Eckbank schwieg. Wenn wirklich jemand zu ihm gesagt hätte, er müsse bei Dinamo Ossasco im Tor stehen, General Guisan wünsche es so, hätte er Ja gesagt: zu Befehl!, wie beim Karneval, wenn die Masken kamen und zu ihm sagten: – Spiel uns eine Polka –, dann spielte er die Polka. Die Mundharmonika verschwand beinahe unter seinem Schnauzbart à la Nietzsche. Er spielte ziemlich schlecht, aber trotzdem traten ihm die Tränen in die Augen, denn Polka bedeutete seine Frau als junges Mädchen, die Emilia, Tochter von Carlone, nun war sie tot, hatte aber noch erlebt, wie das «frin-fron», das Grammophon, auch in Ossasco Einzug hielt, sodass sie wochenlang von nichts anderem mehr gesprochen hatte außer davon, und was die Menschen so alles erfinden können.

Was werden sie am 18. April 1938 in Deutschland erfunden haben, das auf dem Gebiet der Technologie ganz vorne lag? Davon wusste Emilia von Carlone nichts, das Wort Technologie kannte sie nicht. Aber das in Angelos Osteria aufgestellte Grammophon vermittelte eine Vorstellung davon.

Dinamo Ossasco gibt es also nicht, Eliseo kann weiterhin in Frieden sein Glas trinken. Es spielen nur die ordnungsgemäß beim SFAV, dem Schweizerischen Fußball- und Athletikverband, eingetragenen Mannschaften. Nur sehr selten schafft es eine unbedeutende Mannschaft in den Viertelfinal, aber ausgeschlossen ist es nicht. Wie auch immer, ab dem Zweiunddreißigstelfinal veröffentlichen die Zeitungen die wachsende Pyramide und aktualisieren sie laufend.

In der gleichen Ausgabe, in der die Rede des österreichischen Innenministers Seyss-Inquart zusammengefasst ist, als er (am 6. März) in Linz die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert, oder in der die Rede von Kardinal Innitzer, Erzbischof von Wien, wiedergegeben wird, der (zwei Tage vor den Iden des März) einen Appell an die österreichischen Katholiken richtete und sie aufrief, Gott zu danken, weil er ihnen gewährt hat, dass die in Österreich erfolgten großen politischen Veränderungen ohne Blutvergießen vonstatten gegangen sind, und um eine glückliche Zukunft für alle zu beten: «Alle Befehle der Behörden müssen guten Willens ausgeführt werden», in der gleichen Ausgabe betonten die Zeitungen unseres Landes die Unternehmungen (l’exploit) kleiner Dorfmannschaften: Tramelan, Nidau, Sementina. Eine Mannschaft aus Einwanderern (der Dopolavoro: Wenn sie gewinnen, weihen sie ihren Sieg dem Bild des Duce in der Casa d’Italia, wenn sie verlieren, scheinen sie ihn um Milde zu bitten) wird hochbefriedigt sein, dass sie es so weit gebracht hat, dem «Spitzenverein» Servette gegenüberzutreten (sie wird 3 zu 0 verlieren), so wie ein Bauer Zeit seines Lebens selig sein wird, für die Wahlen auf die Liste der Partei gesetzt worden zu sein: in alphabetischer Reihenfolge, gleichberechtigt mit dem Rechtsanwalt und dem Industriellen. Aus dem Vergleich mit ihnen wird er natürlich geschlagen hervorgehen, um es mit dem Gemeindediener zu sagen, der für alle Fälle immer einen Knüppel bereithält: geschlagen wie der Dopolavoro von Servette, aber das ist die Demokratie!

Manchmal gelingt es einer dieser unbedeutenden Mannschaften, auf wundersame Weise in den höheren Teil der Pyramide aufzusteigen, die von Monat zu Monat schlanker wird: Mezzovico gegen Zürich!, bis schließlich auf dem Gipfel jenes Matterhorns, der auf fairer, direkter Ausscheidung fußt, eine einzige Fahne wehen wird. Zwischen März und April wächst die Spannung, natürlich werden Wetten abgeschlossen, bis die zwei Finalisten feststehen, die am 18. April im Wankdorf-Stadion von Bern gegeneinander antreten.

Wenn eine unbedeutende Mannschaft eine «Spitzenmannschaft» schlägt, ist die öffentliche Meinung zwischen Freude und Schmerz gespalten. Das Ausscheiden der Lieblingsmannschaft wird bedauert, doch kommt bei manchen heimliche Freude darüber auf, dass jedes Mal beim Tod eines Bischofs (und Bischöfe sterben ja bekanntlich nie oder fast nie) David aufs Neue Goliath besiegt. Die Davids der Geschichte: David, Finnland, Sementina … Im Falle Finnlands ist der Gegenspieler Russland, das heißt der Teufel. Und bei Sementina? Sementina ist jeder von uns, vom ersten bis zum letzten Werktag. Auch ein Acquistapace, ein Diotallevi, ein Sperandio, aus Brianza stammend oder in einem geografisch noch südlicher gelegenen Kreis auf der Mutter Erde aufgetaucht und in den Zwanzigerjahren, etwa in Pedrinate, dem südlichsten Dorf der Schweiz, eingebürgert, könnte theoretisch zum Bundesrat gewählt werden, Bundespräsident der Schweiz werden, an die Spitze des Landes aufsteigen, genauso wie ein Schwarzer danach streben kann, Weltmeister zu werden: wie ein Joe Louis, der wohl wissen wird, wie man einem Max Schmeling beibringt, wo die Sonne aufgeht. Theoretisch kann ein Schwarzer auch das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten anstreben und Othello das des Dogen.

Und Julius Caesar wusste nur zu genau, dass ein wilder Kampf ums Aufsteigen auch das Leben eines kleinen Bergdorfs in Gang hält.

1938 sind ordnungsgemäß zwei Mannschaften aufgestiegen, zwei große Familien aus Zürich und aus Genf, die kapriziöse Namen tragen: die Zürcher heißen Grasshoppers, also Grashüpfer, während Servette der Name eines Genfer Stadtviertels ist. Diese beiden Mannschaften liefern das Menschenmaterial für die Nationalmannschaft, Gasshoppers sechs und Servette vier. Der Elfte kommt aus Lugano, aus der Mannschaft, die es bis in den Halbfinal geschafft hat: Er darf die dritte Schweiz vertreten, die italienische Ethnie, denn Einfallsreichtum und Fantasie sind immer nützlich, vor allem im Strafraum (von Lugano wird Amadò zu Grasshoppers gehen, weil Grasshoppers – ein von den Juden der Stadt unterstützter Club, heißt es – dem Spieler eine angemessene und verdiente Belohnung bieten kann, die ausgezeichnete Position – als Mittelstürmer? – bei Firestone). So wird unser Fußball ein vollkommenes antonomastisches Abbild des harmonischen Zusammenlebens zwischen Angehörigen unterschiedlicher Rasse, Sprache und Religion sein: eine schöne Mahnung, ein schönes Vorbild für Europa: für die ganze Welt.

Das Endspiel am 18. April wird 2 zu 2 enden, nach der Verlängerung.

Am folgenden Tag, am 19. April 1938 (womöglich war es aber auch der 20. oder 21. oder …), geschah etwas scheinbar ganz Nebensächliches, eine dieser zahllosen Alltagsbegebenheiten, die insgesamt, in ihrer Banalität, das Leben der Menschen ausmachen. Einer der vielen laut Nazi-Ästhetik entarteten Künstler, Paul Klee, nimmt eine Seite der Zeitung jenes 19. April und benutzt die Seite anstelle einer Leinwand, um ein Bild zu malen. Das Bild nennt er Alphabet i. Es wird beschrieben als Schwarze pastose Wasserfarbe auf bedrucktem Zeitungspapier.

Bei der Zeitung handelt es sich um die «National-Zeitung», die im Februar jenes Jahres, also einen Monat vor dem Anschluss, in Wien zusammen mit der «Neuen Zürcher Zeitung» beschlagnahmt worden war. Die bedruckte Seite, die Paul Klee benutzt, ist die Seite 13 (glaubte Paul Klee an die magische Kraft der Zahlen?), die Sportseite: die mit dem Bericht über den Cupfinal des Vortages. Mit gewiss blitzschneller Hand, der Hand eines himmlischen Diebes («Kein O noch I schreibt man mit solcher Schnelle»), malt Klee, da die Vorbereitung des Bildes rein mental war («meine Tragödie ist fertig, ich muss sie nur noch aufschreiben»), auf das Blatt aus der «National-Zeitung» die Buchstaben des Alphabets samt einiger Hieroglyphen, die wie Masken anmuten: Zeichen einer Sprache, «die man nicht mehr kennt»? Der Gesang der Vögel, der Flug der Schwalben, die Sprache der Zigeunerinnen?

Klee befasst sich mit Farben. Wie viele (viele?) vor ihm weiß er, was Farben sind. Schon lange vor 1938 hätte er an den Betrachter Vincents Worte an Theo richten können:

«Aber sag mir, darf man Schwarz und Weiß nun verwenden oder nicht, sind das vielleicht verbotene Früchte? Nahmen Rembrandt und Hals etwa kein Schwarz? und Velasquez???» (Drei Fragezeichen setzt Vincent dahinter). «Les vrais peintres sont ceux qui ne font pas la couleur locale – und darüber diskutierte Blanc einmal mit Delacroix. Man muss immer einen intelligenten Gebrauch von den herrlichen Tönen machen, die die Farben eigenständig hervorbringen, wenn man sie auf der Palette bricht, ich wiederhole es dir, man muss bei seiner Palette anfangen, beim eigenen Wissen um die Harmonie der Farben, was etwas ganz anderes ist, als knechtisch und mechanisch der Natur zu folgen. Viel, alles, würde ich sagen, hängt von meiner Fähigkeit ab, die unendlich gestaffelten Nuancen einer Farbfamilie wahrzunehmen.»

Doch hier, im Falle Klees, ist der Ausgangspunkt vorrangig: nicht eine Leinwand, sondern eine Zeitungsseite, die selbst Farbe wird. Vergessen wir die Farbe. Nimm eine Zeitungsseite und betrachte sie, nicht um sie zu lesen, sondern um sie für etwas Banales, Alltägliches zu verwenden. Ist die Auswahl der Seite zufällig oder wohlüberlegt? Jeder kann sich die Situation leicht vorstellen. Man nehme den gewöhnlichsten Fall, man nehme eine Hausfrau. Nehmen wir einen gewöhnlichen Ort: Danzig. Nehmen wir eine gewöhnliche Frau: Johanna Trosiener. (Klees Katzenpupillen weiteten sich ein wenig.) Am späten Vormittag hebt Johanna Trosiener den Blick zur Pendeluhr in der Küche (wenn jemand Sanduhr denken will, möge er es tun) und spricht zu sich selbst oder vielmehr zu dem Kleinen, der in ihrem Bauch wächst: Sie werde ihn Arthur nennen; laut (oder stumm?) sagt sie zu ihm: Heute will es regnen, also koche ich Kartoffeln. Sie holt einen Korb noch erdiger Kartoffeln, und dann (sie ist jetzt nicht mehr Johanna Trosiener, wir sind nicht mehr im Jahr 1788, sondern längst mitten im 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert großer Neuheiten), dann holt Johanna den Kartoffelschäler und eine Zeitung für die Schalen. Sie schlägt die Zeitung auf, um eine Seite herauszunehmen, die sie auf den Tisch legen will. Ihre Wahl wird nicht rein zufällig erfolgen, selbst wenn, wer handelt, nicht Arthurs Mutter ist und sehr weit davon entfernt, an die Gleichung zu glauben: il pleure dans mon cœur COMME il pleut sur la ville: Ein und derselbe Wille macht, dass es regnet, dass Jupiter Donner schickt, dass Gott es Tag werden lässt, dass der Schmerz alle Dinge durchdringt? Ist demnach niemand schuld, ist das Unglück im Leben immanent? Nach dem Motto: «Bagnacaval tut wohl, [sich] nicht zu vermehren». Nein, es wird keine unüberlegte Wahl sein. Eine Johanna Trosiener des 20. Jahrhunderts, 99,9 % sämtlicher Johanna Trosieners der Welt werden nicht die Seite mit den Todesanzeigen nehmen. Instinktiv finden sie es ungehörig, diese Seite zu benutzen, die Anzeigen mit den Namen derer, die vielleicht, im Mastdarm, am Beginn der Zersetzung, noch nicht vom ersten Wurm befallen sind, noch «frisch» von Druckerschwärze, um sie dann mit den Schalen zusammenzuknüllen und in den Müllsack zu werfen. Das ist, ALS OB du die Toten von gestern in den Müllsack stecktest. Wenn statt der bescheidenen Kartoffeln, die dem bescheidenen van Gogh teuer waren … Wenn Johanna Trosiener stattdessen den Fußboden putzen WOLLTE und Zeitungen darauf auslegen WILL, wird sie doppelt aufpassen. Es geht sich nicht gut oder ungestraft auf der Seite mit den Todesanzeigen, auf den Gräbern, auf den Begrabenen: auf den Toten.

Johanna Trosiener legt die Seite mit den Todesanzeigen in die Zeitung zurück und wählt eine andere. Für sie täte es jede beliebige Seite, die mit den bösen (oder, je nach Gesichtspunkt, guten) Nachrichten aus Wien: Sie macht, genauer gesagt, keine Politik. Den Lokalteil hat sie in drei Minuten durchgesehen, es genügt, die Überschriften zu lesen, am 19. April gibt es einfach keinerlei Neuigkeiten und wie jeden Montag fast nur Sport. Eine Johanna Trosiener aus Lugano hat aus dem Augenwinkel gesehen, dass im Splendido (früher hieß es Splendide, dann mussten sie den Namen italienisieren, um die italianità des Tessins zu verteidigen) Filme «100% deutsch gesprochen» gezeigt werden, und was noch? Diensthabende Apotheke? Der Wille will, dass alle bei guter Gesundheit sind, es lebe der Wille!

Nicht alle, aber viele der Johannas, die an den zivilisierten Orten der Welt leben, in der Schweiz zum Beispiel, müssen allerdings auf ihren Mann Rücksicht nehmen, der mittags, wenn er nach Hause kommt, zur Zeitung greift, bevor er sich zu Tisch setzt, sie etwas fahrig durchblättert und unweigerlich immer bei der Sportseite landet: Es ist ein sportlicher Mann, der sich Sonntag für Sonntag darauf vorbereitet, seiner auserwählten Mannschaft seine Unterstützung, seinen Teil an Zurufen oder Pfiffen angedeihen zu lassen. Und es gibt noch weitere Punkte, die eine kluge Hausfrau bedenken muss. Da ist eine Tochter, die sich für die Mode interessiert, ein Junge, der die Kreuzworträtsel und Bilderrätsel löst, da ist der Älteste, der eine Stelle sucht, weil die Arbeit, die er hat, eine Zumutung ist (es ist so, ihn trifft keine Schuld: in dem Jahrhundert nach Arthur, dem Jahrhundert des Taylorismus, ist die Arbeit häufig eine Zumutung – in Wirklichkeit sagt er: ein Scheißdreck!), außerdem sucht er auch ein Zimmer zur Untermiete, weil er es satt hat, sagt er, in einem Käfig zu wohnen. Und so weiter, und so weiter. Das Leben besteht aus vielen Dingen, die Zeitung gibt auf alles eine Antwort, sie ist die Enzyklopädie des Alltäglichen, und Hegel sagt zu Recht (auch wenn Arthur Schopenhauer Hegel für einen ziemlichen Scharlatan hält), dass Zeitunglesen die moderne Form des Gebets ist.

Dachte Klee an etwas Spezielles, als er die Sportseite der «National-Zeitung» wählte? Oder war es ihm ganz gleichgültig? Und dass es die Seite 13 war? Höchstwahrscheinlich ließ Klee sich nicht von esoterischen Vorstellungen über die 13 einfangen. Mied Klee die Seite 5? Die 5 verbindet in der Tat die teilbare 2 mit der unteilbaren 3. Auch in der freimaurerischen Kabbala bezeichnet die 5 die weibliche Welt: 2 ist die Frau und 3, die vollkommene Zahl, der Mann. 5, die Kombination der ersten geraden und der ersten vollständigen ungeraden Zahl, wäre demnach das weibliche Element des Paares, das befruchtete Weibliche, die Zahl der Venus als Göttin der befruchtenden Vereinigung, der zeugenden Liebe, Archetyp der Erzeugung. Was für ein dreister Gedanke, einen Tag wie den 19. April 1938 zu erzeugen. Eine doppelte 5 hingegen ist der Abakus der Natur, stellt die Finger der zwei Hände dar. Im lateinischen Zeichensystem bildet X das Andreaskreuz, die beiden Hälse der Sanduhr, die beiden Speichen des Rads der Zeit. Zwei Fünfen (V: Hände, Trichter, Tabernakel) verbinden sich an den Spitzen (X) und bilden einen Kelch, wie in der Lyrik der englischen Manieristen, der großen Wort-Spieler, eines Dylan Thomas; sie bilden den Gral. Die Punkte, die ihn definieren, zeichnen das Idealschema von Pflanzungen. Das Archetypische der 10 zeigt sich vom Zehnt bis zur Dezimierung. Also sprach Zolla. Dachte Klee an die Dezimierung der Juden, im Angesicht ihrer radikalen Auslöschung? Und die 13? Berücksichtigte Klee, dass für einen Dichter des Barocks wie Tasso die tragende Achse eines Poems von zwanzig Gesängen nicht die 10, sondern die 13 ist? Es ist unmöglich zu sagen, ob Klee in jenem Augenblick an Archetypen dachte. Man kann nur willkürliche Vermutungen anstellen, die einer wie der dort sitzende Schlummerer ohne Weiteres als müßig betrachtet: lateinisch nugae: bevor man sich dem Schlaf ergibt, der wie Blei auf der Stirn lastet und einem die Augenlider zudrückt. Befasste Paul Klee sich mit Sport? War Paul Klee Leser der nationalen & ausländischen Sportnachrichten? Man müsste wenigstens jemanden fragen, der ihn gekannt hat, zum Beispiel seinen Sohn. Oder sich verhalten wie der Historiker, wenn er über etwas nichts weiß: er muss sagen, dass er es nicht weiß.

Doch die Frage ist ganz unwichtig. Von großem Interesse ist hingegen zu versuchen, eine Bedeutung anzubieten (anbieten?) für die Zeichen (aus welcher Tiefe sie kommen), für die Hieroglyphen, die Klee auf das bedruckte Papier der «National-Zeitung» gemalt hat.

Unterdessen hob einer der um den Wirtshaustisch Versammelten vorab die Hand und bat um das Wort.

– Herr Klee! Kann man von Hieroglyphen sprechen, ohne in Häresie zu verfallen?

– Ohne in Häresie zu verfallen!, erwiderte Klee, indem er zweideutig die Augen schloss mit der Gutmütigkeit der Katze, wenn sie sich freut, die gütige Seite ihrer Katzenseele zu zeigen.

Einer, der in der Windfabrik arbeitete (kurz gesagt, er unterrichtete), Herr Professor Glaser, der Einzige in der Runde, der eine Krawatte trug, teilte dagegen die Sorge der Formalisten, die es arbiträr finden, etwas eine Bedeutung geben zu wollen, das keine Bedeutung haben will. Als wollte man eine Tür mit Schulterstößen aufbrechen, wenn es gar nichts zum Aufbrechen gibt. Die Tür steht offen.

Doch Klee beruhigte alle. Das Wort Hieroglyphe ist ein dreifach gesegnetes Wort. Es ist an und für sich schon von Heiligem durchdrungen: von Erinnerung: von Religion, sodass wir ruhig schlafen können.

Über das Paradoxon lachend, schielte er zum Schlummerer hin. Das Problem aber (wie es zur Freude derer, die gern an einem Wirtshaustisch in Gesellschaft trinken, mit fast allen Problemen geschieht) blieb offen.

– Man nehme – nun war der Schreiber O/17360 an der Reihe – man nehme das scheinbar am leichtesten lesbare Zeichen auf Klees Bild: Klees O ist der Buchstabe O, der dreizehnte im italienischen Alphabet: noch eine 13! Oder ist es eine Null, oder genauer gesagt, wenn man so will: Aleph-0 des Mathematikers Georg Cantor?

Könnte Klees großes O nicht eine Antwort sein, eine Herausforderung? An Mondrian? Wer weiß! Die gebogenen Linien, sagt Ranuccio Bianchi Bandinelli richtig – Arthurs Wille hat ihm zu Ostern ein schönes Osterei beschert, er wurde beauftragt, Hitler durch die Uffizien zu führen, als Hitler im Frühjahr 1938, wenige Tage nach dem Schweizer Cupfinal im Wankdorf-Stadion von Bern am 18. April, seinen ruhmreichen iter per Italiam unternahm – die gebogenen Linien, sagt Ranuccio, sind voller individueller Sensibilität, leicht kalligrafisch und auch ein bisschen lasziv. Der Schlummerer hob kurz das linke Augenlid. Wer ihnen folgt, ist verloren. Ein Maler, ein Holländer, ein Abstrakter, flüchtete aus Siena, als er bemerkte, dass ihm auf den Straßen, leibhaftig, Duccios Engel, als Mädchen gekleidet, entgegenkamen: Er fürchtete, sich in ihrem Oval zu verlieren.