Read the book: «Давид Седьмой»

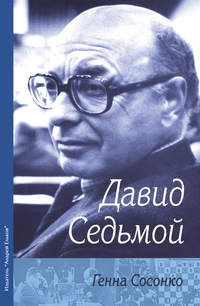

Фото из архивов автора и журнала «64-ШО».

© Сосонко Г., 2014

© Издатель Ельков А., 2014

* * *

«Ботвинник сделал шахматы великой игрой. Если бы не Ботвинник, не знаю, чем бы стали шахматы в Советском Союзе. Но искусством шахматы были до тех пор, пока Ботвинник не опубликовал в 1939 году статью о шахматной подготовке.

Шахматы стали в СССР одним из средств воспитания народа, а советская шахматная школа – это исследовательская работа, и вся школа эта, хоть и зародилась в двадцатых годах, по-настоящему началась с 1945 года, когда мы матч с американцами с разгромным счетом выиграли.

Мы просто не дали им выйти из дебюта; не дали подняться в воздух и разбили американцев на их территории. Они что думали: час в день фигурки передвигать, а потом соревноваться с советскими шахматистами?»

«Я ведь у Ботвинника выигрывать не хотел, поймите, я ведь не для славы играл, меня слава не интересует, я для публики играл, чтобы публике было интересно. Я ведь очень тонко играл, я идеи генерировал…

А у Ботвинника не выиграл потому, что не признавал этого первенства мира надуманного: зональный турнир, межзональный, турнир претендентов. Как четвертьфинал, полуфинал, финал – прямо как чемпионаты Советского Союза.

Для меня ведь кто чемпионом мира был? Морфи, Андерсен – вот были чемпионы! Идею шахматного чемпионства предложил Стейниц, потом Ласкер сказал, что в шахматы играют не фигуры, а люди, и отношения между шахматистами превратились в отношения боксеров перед боем.

Это ведь всё с Ласкера началось, а Ботвинник уже от него перенял, он ведь с ненавистью на соперника смотрел. Это была целая школа излучателей ненависти: Ласкер, Алехин, Ботвинник, Фишер, Карпов, Каспаров. Вот Каспаров как-то сказал, что его со мной разделили поколения и поэтому со мной он не играл. О чем это он? Какие поколения? Я еще жив и понимаю толк в игре. Пусть меня пригласят на турнир, я поеду и сыграю. Но у меня рейтинга нет. Следовательно я не существую как шахматист.

Само понятие “чемпион мира” унижает шахматы, что уж тут говорить. Конечно, я глупо сделал, что тогда у Ботвинника не выиграл, ведь в двадцать третьей партии ничья простая была, вы думаете, я не видел этого хода конем? Вы так думаете?»

«Я понимаю, вам надо всё разложить по полочкам, всё через психологию провести. А может, вы еще и парапсихологию сюда привяжете? Я вам скажу: шахматисты меня кинули. Так, кажется, теперь говорят. Кинули…

Шахматы, в которые я играл, кажутся молодым шахматами Средневековья, а то и каменным веком. А для чего я с компьютером эти идиотские матчи играл? Зачем я это делал? Я хотел только показать, что человеческий мозг может сопротивляться компьютеру, а теперь видно, что мозг этот ничто по сравнению с теми сотнями миллионов операций, которые тот же компьютер в секунду производит…

Да и книгу мою “Турнир гроссмейстеров”, которую все превозносят, терпеть не могу. Так и напишите: терпеть не могу! Книга эта переиздается, выходит на других языках, а меня отбросили на обочину шахматной жизни…

Я вам первому это говорю, я никому еще этого не говорил, поймите меня… Шахматы не стоят того, чтобы о них писали, как вы о них пишите. Не стоят. Вот вы сказали, турнир в Испании сильный был. Сильные, говорите, гроссмейстеры играли. А что такое сильный? Были шахматисты интересные и неинтересные, а сейчас все сильные. Теперь и выпускник школы – сильный математик…»

«Я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что правильно, я ничего не понимаю. Нас ведь затянули в эту яму. Говорили: шахматы – это то же самое что Шекспир, Веласкес, Рафаэль. Искусство. Так ведь говорили? А на деле? Это никому, никому не нужно.

Это – нехорошо, несправедливо, жестоко. Я понимаю, что вы писать обо мне хотите. Я понимаю… И знаю, что если вы или кто-нибудь другой обо мне напишет, всё будет не так. Всё – не так. Вот вы про Рихтера рассказывали, как он в конце самом сказал – я недоволен собой, недоволен. И я мог бы то же самое сказать. Кому это всё было нужно? Но я сам виноват во всем, сам. Наверное, я неправильно всё делал. Не так. Не то…»

«Я никому не интересен и никому не нужен, я уходящий из шахмат и из жизни человек. И я жалею, что жизнь свою шахматам отдал, а не искусству, например.

А вы не жалеете? Тоже, наверное, жалеете. Мы ведь с вами оказались в одной яме. В тигриной яме. Знаете, как в Африке тигров ловят? Вырывают яму и…

Вот мы с вами и оказались в такой яме, только яма эта шахматами называется. И мне обидно, что нас втащили в эту яму, и мне так и не удалось выбраться из нее. Ведь шахматы – крошечная частица занятий рода человеческого, только шахматисты стараются представить, что это, мол, наиважнейшее занятие. Моя жизнь уже прошла почти, а я своему возрасту не соответствую. Поймите, у меня мозг еще молодой, я же еще всё понимаю…

Меня интересовала жизнь, а не только шахматы, и я переоценил свои возможности. Я когда всё это говорю, кажусь себе комиком. Этакой комической фигурой, человеком из совершенно другого мира, да и на самом деле я говорю с вами из другого времени.

Ведь тогда всё было по-другому, тогда “холодная война” была. Война была и на шахматной доске. Война фигурами.

Я не так прожил мою жизнь, не так… Всё не то делал, всё – не так. Я верил в шахматы, в то что это кому-нибудь да нужно. Получается, что я вам сейчас вроде как некролог о самом себе наговариваю. Так ведь получается?»

Это отрывки из разговоров с Давидом Ионовичем Бронштейном последних полутора десятков лет его жизни. Что и говорить, они далеки от оптимизма. Но думал ли он так всегда? Когда в 1936 году мальчиком пришел в киевский Дом пионеров? Когда выигрывая едва ли не все послевоенные турниры, вышел на Ботвинника и был на расстоянии вытянутой руки от звания чемпиона мира? Когда играл партии, которыми до сих пор восхищаются любители шахмат?

* * *

Не только спортивные успехи определяют место шахматиста в истории игры. Глубина партий, оригинальность замыслов, отважный бросок вперед в неизведанное для истинных ценителей значат не меньше, чем перечень результатов и цифры рейтинга.

Копия со знаменитой картины, даже мастерски выполненная, ничего не стоит. Тем более, копии с копий. В шахматах встречаются десятки, сотни копий одних и тех же идей. Теория базируется на тысячах, миллионы раз повторенных и откристаллизованных позициях. Но у истоков каждой идеи стоял кто-то, кому эта идея пришла в голову первому. Одним из таких пионеров был Давид Бронштейн.

Переигрывая партии Бронштейна послевоенного десятилетия, видишь, что очень многое, сегодня ставшее общеизвестным, впервые ввел в практику именно он.

Юрий Авербах считает, что назвав свою серию «Мои великие предшественники», Каспаров совершил ошибку, «признав за чемпионами право быть единственными, оказавшими влияние на развитие шахматного творчества. Особенно несправедливо это оказалось по отношению к Бронштейну, который играл в свое время не менее важную роль для развития шахмат, чем, например, Смыслов…»

Тигран Петросян сказал однажды: «Молодые игроки считают, что современные шахматы начались с “Информатора”, но шахматисты моего поколения знают: они начались с Давида Бронштейна».

Так думали не только в России. Идеи Бронштейна стали на Западе подлинным откровением. Воспитанники классической школы Макса Эйве были поражены партиями молодого Бронштейна: «Как можно играть такой некорректный дебют, как староиндийская защита? Просто так, добровольно сдавая центр? Невероятно!»

С поры его высшего пика – закончившегося вничью матча на первенство мира – прошло шестьдесят с лишним лет, но в оценке Бронштейна сегодня нет единодушия.

Если некоторые считают его одним из самых выдающихся шахматистов XX века, другие, прагматики – самым переоцененным, как это было в недавней анкете немецкого шахматного журнала.

Коллеги Бронштейна смотрели на него иначе. Когда я в разговорах с Василием Васильевичем Смысловым сравнивал Бронштейна с Решевским, Смыслов не соглашался: «Да нет, выше брать надо: чемпионского калибра был Давид Бронштейн!»

Своеобразие Бронштейна мешает определить его обычными мерками. Сказать, что он был выдающимся игроком, значит изъясняться тавтологиями: это знает каждый, кто знаком хоть в малой степени с его творчеством. Трудно, рассказывая о шахматисте такого калибра, не показать в чем он был велик, но в случае Бронштейна мне, может быть, больше чем в чьем-либо, не хватает текста партий и диаграмм, чтобы показать красоту его замыслов и полет его фантазии.

Когда я жил в Советском Союзе, мы были шапочно знакомы, обменявшись парой фраз в пресс-центрах турниров. Фразы эти не представляют какого-либо интереса, хотя и не стерлись в моей памяти.

По-настоящему мы познакомились в Гастингсе (1975–1976), где виделись ежедневно, и хотя почти каждый вечер я проводил в прогулках по набережным ветреного приморского городка с Виктором Корчным, разговоры с Бронштейном заняли тоже немалую толику времени.

Потом был пробел в добрый десяток лет: Бронштейн не играл в турнирах в Западной Европе, а путь в Советский Союз был мне заказан.

Но с конца 80-х годов мы регулярно виделись. Сначала в Голландии на турнирах «Интерполис», в Амстердаме на Доннеровском мемориале, в Гааге на турнирах с компьютерами. В Англии, Бельгии, Франции, где он играл в клубных соревнованиях и, конечно, в Москве, когда я приезжал в послеперестроечную Россию.

Вспоминая встречи с Давидом Ионовичем Бронштейном, мне хотелось рассказать не столь о выдающемся шахматисте, сколь о человеке. Хорошо зная, что индивидуум – ин/дивидуум – неделимое целое, я попытался всё же отделить замечательного шахматиста от необычного человека с его слабостями и комплексами.

В основу книги легли мои собственные беседы с ним и воспоминания знавших киевского подростка по прозвищу Малец. Увы, их почти уже не осталось.

Я даю слово его коллегам, его соавторам, его друзьям и недругам. О нем говорят гроссмейстеры, игравшие с ним в пятидесятых годах – их тоже уже можно перечесть по пальцам. Его вспоминают и те, чей пик пришелся на последние десятилетия прошлого века. И они давно уже ветераны.

Я показываю его в разных ракурсах, отходя на расстояние и снова приближаясь из различных точек пространства. Пытаюсь объяснить мотивы его поступков.

Обычно воспоминания о незаурядном человеке пишутся под действием готовой, вызревшей легенды. Легенды и мифы непобедимы и – как следствие – доказательств не требуют. Всё же мне хотелось выступить против догм, уже ставших каноническими: помимо партий Бронштейна существует еще и легенда о Бронштейне. Не обращая внимания на уже сложившийся образ, я старался показать живого человека, убрав всё наносное и придуманное.

Добровольно водрузив на свои плечи жесткую власяницу, он носил ее с большим удовольствием, так что имидж мученика, созданный и взлелеянный в первую очередь самим Бронштейном, сросся с ним.

Этот образ он сам, его жена и соавторы старательно пестовали: оригинал, чудак, диссидент. Они канонизировали образ страдальца и борца за «чистые» шахматы, за красоту, исчезающую из них в угоду результату.

Я решил написать и о том, что знали находившиеся с ним в непосредственной близости, но не решались сказать или написать. Ведь они всё время имели в виду, как посмотрит на это обожаемый ими человек.

Содержание его последних книг и интервью принадлежит к разряду мифов и легенд, сотворенных при его активном участии. В попытке расшифровать их я старался придерживаться фактов, предоставляя право их интерпретации читателю, хотя в своих попытках дать объяснение столь неординарной личности, следовал порой тыняновскому принципу: «там, где кончается документ, я начинаю».

Пытаясь прорваться сквозь дымовую завесу, очищая его образ от шелухи, навешанной на него частично коллегами и журналистами, частично им самим, я старался честно и жестко назвать вещи своими именами. Читатель сам легко установит, когда это происходит и может, конечно, не согласиться с моими умозаключениями.

Не решаясь придти к какому-нибудь окончательному выводу, здесь и там я ссылался на мудрецов и философов. Помогло ли это? Не уверен: как ни обклеивай такого неординарного человека, как Давид Бронштейн, высказываниями авторитетов, его не раскроешь при помощи красивых афоризмов.

* * *

Кто-то из знаменитых биографов заметил, что хорошо рассказать о жизни не легче, чем прожить ее. Зная превосходно, что чужую жизнь рассказать вообще невозможно, я и не задавался такой целью. Ведь очень часто полная правда о человеке так и остается неизвестной, и самому человеку она известна еще меньше, чем кому бы то ни было.

Любая биография – вымысел, даже если она увязана с фактами, потому что внутренний мир любого человека не поддается описанию. Тем более трудной будет задача будущего биографа Давида Ионовича Бронштейна.

Уверен: его жизнь может быть написана только в форме патографии. Если в тридцатых годах прошлого века патографией считалась «особая форма биографии, составленная с точки зрения характерологических и психопатологических данных выдающегося человека», сегодня это скорее «область клинической психотерапии, изучающей творчество одаренных людей сообразно душевным и духовным особенностям индивидуума».

В характеристике его можно столкнуться с невероятным разнообразием оценок – мудр, невыносим, гениален, фальшив, последний романтик, шизофреник, жертва системы, пророк, опередивший свое время, зануда, мессия, ханжа с манией величия, безумец, Сократ.

На самом деле в нем было всего понемногу. Качества эти совсем не взаимо себя исключающие и было бы неправильно, да и невозможно привести его к одному знаменателю.

Писать о Бронштейне вдвойне трудно еще и потому, что в многочисленных интервью он утверждал одно, в другой раз – совсем иное, в третий – опровергая всё, сказанное до этого. На почти каждое утверждение Бронштейна можно отыскать совершенно противоположное по смыслу его же самого.

Порой казалось, что, жонглируя мыслями, он просто забавляется над собеседником. Он рассматривал события в разных ракурсах, придавая им различную подсветку и, как доцент в аудитории, время от времени переворачивал доску и рисовал на другой стороне новые формулы и доказательства. Завтра он мог опровергнуть их все, доказав противоположное со вчерашней убежденностью.

Когда я расспрашивал Макса Эйве о Савелии Тартаковере, экс-чемпион мира заметил, что из современных шахматистов Тартаковера больше всего ему напоминает Бронштейн: «тоже избывающий идеями, но какой-то странный, странный…»

К сожалению, я не спросил тогда Эйве, что он понимает под словом «странный». Наверное, Профессор имел в виду, что оба не вписывались в общие рамки, выпадали из привычных человеческих типов.

Я и сам понял это, когда пытался отнести Бронштейна к какой-нибудь разновидности людей того времени, пока не бросил бесполезное занятие. Да и то, сказано ведь – «не сравнивай: живущий несравним».

Можно возразить: а следует ли вообще говорить о выдающемся шахматисте как о человеке? Даже о людях высшей степени талантливости британцы предпочитают говорить «he has a genius» – не он гений, а его гений. Человек ведь не исчерпывается гениальностью, но кому интересно, как соотносится жизнь человека незаурядного с его повседневной жизнью? Достаточно ведь ограничиться замечательными партиями без побочных биографических примесей, рассматривая необыкновенного человека только, в чем проявился его гений.

Ведь гений при рассмотрении его с увеличительным стеклом почти всегда теряет свое очарование и оборачивается обычным человеком с его пристрастиями и слабостями. Кого интересует, в конце концов, что Алехин пил горькую, Капабланка был ловеласом, Фишер – антисемитом.

Бронштейн тоже существует в своих партиях и в своих книгах, и многие могут сказать – не играет абсолютно никакой роли, как вел себя Давид Ионович Бронштейн в обстоятельствах, предложенных ему временем.

Не могу согласиться: выдающийся в какой-нибудь области человек интересен и в личностном, каждодневном, а не только в том, чем отличается от других.

Разве не интересно, что в самое зловещее время Советского Союза он находился под патронажем высокого чина госбезопасности? А своими удивительными идиосинкразиями не интересен? А неадекватным поведением, репутацией чудака, оригинала, потом диссидента – не интересен?

В случае Бронштейна его личностные качества имеют значение и для понимания его спортивного пути. На его жизнь нельзя смотреть как на придаток творчества – без объяснения подробностей его биографии будут зачастую непонятны даже решения, принимавшиеся им за шахматной доской.

При советской власти было невозможно прожить жизнь, не заключая на каждом шагу компромиссы с собственной совестью, но случай Бронштейна еще более сложный: счастливое киевское детство, страстная любовь к шахматам, арест отца, война, голод, скитания, бездомность и огромное честолюбие закомплексованного провинциального подростка, оказавшегося в столице огромной империи. И обрушившаяся на него невероятная известность, и пик ее – матч на мировое первенство по шахматам.

* * *

Среди самых разнообразных типов, порожденных советской действительностью, случай Бронштейна – особый. Давид Бронштейн был евреем, шахматистом, чудаком, философом и правдоискателем. Нелегкое сочетание при любой системе, тем более при режиме, во время которого ему выпало прожить бо́льшую часть жизни.

Тот строй создал особую ментальность, и любая попытка рационального толкования личности Бронштейна, если не держать в уме то невероятное время, представляется невозможной, да и неправильной.

Но как рассказать о человеке необычайного дарования, жизнь которого пришлась на время, оказавшееся таким неудобным для него? Ведь изменить правопорядок невозможно, а приспосабливаться к нему – как?

Как наполнить мертвые буквы текста воздухом тех дней, смыслом, понятным современникам без всяких объяснений? Как передать весь комок предрассудков и верований, без слов понятных тогда каждому?

Утрачены многие компоненты, составлявшие атмосферу эпохи, того специфического прошлого, каким было советское прошлое сороковых-пятидесятых годов ушедшего века.

О том времени, на которое пришелся расцвет Давида Бронштейна, писал поэт: «Конец сороковых годов, сорок восьмой, сорок девятый, был весь какой-то смутный, смятый. Его я вспомнить не готов. Не отличался год от года, как гунн от гунна, гот от гота во вшивой сумрачной орде. Не вспомню, что, когда и где».

Слишком много тонких нюансов улетучилось безвозвратно, и проще передать словами музыкальную пьесу, чем описать ту удивительную эпоху. Я старался всё же восстановить те нюансы, не поддаваясь рефлексии сегодняшнего дня, хотя и понимал, что задача эта необычайно трудная и вряд ли осуществимая вообще.

Зачастую я вынужден был обращаться к очень мелким, бытовым фактам, занимаясь тем, что в немецком языке получило название «Waschzettelphilologie» – исследованием счетов за стирку белья – казалось бы, совершенно пустяковыми подробностями.

В случае Бронштейна такие подробности совершенно необходимы: без них попытка объяснения мотивов и поведения одного из самых значительных шахматистов прошлого века заранее обречена на неудачу.

В ряде случаев я не погнушался даже пересказом мнений случайных знакомых, частными разговорами, слухами; вся эта пестрая мозаика ведь и составляет ту особую жизнь общества, которая чаще всего и остается вне внимания историков.

Немаловажным может оказаться даже не сказанное: любую эпоху можно понять не столь по тому, что говорилось, сколь по тому, что подразумевалось, о чем умалчивалось.

Даже диковинные причуды Бронштейна симптоматичны для целой эпохи и могут сказать много больше о жизни в тот период, чем исторические и социологические исследования.

Находясь под диктатом условий и заключая компромиссы с режимом, Бронштейн, очевидно, должен был жить двойной, а то и тройной жизнью, воспринимая это как норму. Жить, будучи убежденным в незыблемости Империи и сознавая, что так будет всегда – по крайней мере, в течение отпущенной тебе жизни.

Подневольный союзник режима, Давид Бронштейн был яркой личностью на фоне государственного строя, ставившего целью обезличить своих граждан, причесать всех под одну гребенку.

Тот строй был характерен особым презрением к индивидуальности, а он, будучи ярко выраженным индивидуалистом, на протяжении всей жизни лелеял свою инакость, свою отверженность, свою оригинальность.

Если при авторитарном режиме нельзя создавать философские системы, следовать модным направлениям в искусстве, писать стихи и романы так как хочется и о чем хочется, люди проявляют свои таланты в доступных областях.

Тогда появляются блестящие музыкальные исполнители, танцовщики и балерины, авторы детских книжек, переводчики, спортсмены. И выдающиеся шахматисты.

Более того, заинтересованная в пропаганде собственной политики власть заботится и развивает именно эти, не посягающие на фундамент ее существования занятия.

Атмосфера холодной войны, на которую пришелся расцвет Бронштейна, была перенасыщена грозовыми разрядами, и шахматы в Советском Союзе, являясь делом государственной важности, были насквозь пропитаны политикой.

Как бы Бронштейну ни претили многие порядки в Советском Союзе, он не мог полностью выпасть из среды существования: та среда и то время оставили на нем до самого конца невытравленное клеймо, и определение «антисоветский советский человек» полностью подходит к Давиду Бронштейну.

Внешнее отторжение от системы сочеталось у него с теснейшей к ней причастностью; к ее институтам, понятиям и соблазнам. Он так и не смог избавиться от страхов и комплексов, унаследованных от того времени, и сам признавался, что письма заграницу, которые он писал уже из послеперестроечной России, «получались настолько исповедальными, что я по старой советской привычке опасался их отправлять».

Конечно, советские шахматы были только крошечным сколком системы, но при более глубоком рассмотрении в этом сколке обнаруживается огромный слой с собственной спецификой, яркими характерами, необычными личностями, триумфами и трагедиями, отголоски которых слышны до сих пор.

В то несвободное время, переносясь в другой мир, человек чувствовал себя свободным хотя бы на те несколько часов, пока сидел за шахматным столом. Это была область, где не только игроки на сцене, но и зрители, шепотом обсуждавшие ходы маэстро, были вольны в своих суждениях и оценках. У них не было никакой цели, к которой призывало всё в реальном мире, ничего, кроме доказательства правоты идей, воплощавшихся в передвижении фигур на шестидесяти четырех квадратах доски.

Тысячи людей безбедно жили, не будучи гроссмейстерами или мастерами, но просто находясь при шахматах в качестве тренеров, заведующих клубами, инструкторов, методистов, судей и представителей еще бог знает каких синекурных должностей, возможных только в государстве, являющемся единственным работодателем и очень заботящемся о своем имидже.

Будучи невероятно популярными и являясь коллективной отдушиной, шахматы захватили немалую часть закрытого советского общества, и обломки навсегда ушедшей под воду Атлантиды только напоминают: та Атлантида действительно существовала.

Уинстон Черчилль сказал как-то, что книга нередко начинается как забава, потом становится любовницей, женой, хозяином. Наконец – тираном.

Отправившись на раскопки того времени с целью обнаружения подлинного Бронштейна, я прошел все эти стадии. Сначала я полагал, что уложусь в месячную экспедицию, пока вдруг не заметил, что тема наполняется все новыми и новыми аспектами, и я оказался привязанным к ней на годы.

В процессе работы образ перерастал замысел, он просто увеличивался на глазах. Исследование из зарисовки превратилось в статью, потом в эссе, пока я не обнаружил, что написал книгу.

Фигура Давида Ионовича Бронштейна оказалась столь любопытна, а его мысли представляли настолько причудливый конгломерат выдающегося таланта, абсурда, оригинальных идей и восхитительного безумия, что, дабы не заблудиться в их калейдоскопическом блеске, я решил придерживаться хронологической канвы.

* * *

Когда китайские императоры хотели оказать человеку честь, пожаловав ему знатный титул, они даровали почетное звание его предкам до определенного колена. Китайцы верили, что выдающийся человек накапливал в себе черты предков, которым, как они полагали, он и обязан собственным талантом.

Книгу «Ученик чародея» Давид Ионович Бронштейн посвятил своим родителям Эстер-Малке Дувыд Аптекарь и Иохонону Берко Бронштейну, подчеркнув полным разворотом имен, полученных ими при рождении, национальность отца и матери.

Иохонон Бронштейн, родившийся в украинской деревне Ротмистровка, всегда интересовался политикой и стал членом Бунда – Всеобщего еврейского рабочего союза в России, организации, близкой к меньшевикам.

В 1919 году он вышел из Бунда и вступил в коммунистическую партию Украины. Ему было тогда двадцать четыре года. В 1935 году Иону, как он стал себя называть, исключили из партии: уполномоченному Комитета по заготовкам сельскохозяйственной продукции не нравились законы, по которым права единоличников откровенно ущемлялись.

Борясь за справедливость, он начал писать жалобы в Москву, войдя в конфликт с местным начальством, которому, как водится, и поступали все его жалобы. Бронштейна разжаловали из директоров и восемь месяцев до своего ареста 31 декабря 1937 года он работал простым рабочим на той же мельнице на киевском Подоле.

Ему дали детский по тем временам срок – семь лет лагерей; сокрытие факта, что брат жены в 1915 (!) году уехал в Америку, было только ненужным довеском в деле Ионы Бронштейна. Его единственному сыну было тогда неполных четырнадцать лет.

В письмах из лагеря отец писал: «Дорогой сыночек Дэвик! Первое, чтобы ты никогда не забывал, что тому, что ты сумел выдвинуться как шахматист, ты обязан не столько своим способностям, сколько системе советской власти, которая дала тебе эти возможности устройством Дворцов пионеров, дала талантливых учителей… Пишу это тебе для того, чтобы ты берег Власть Советов, как зеницу ока…»

Несмотря на очевидный факт перлюстрации переписки, с чем приходилось считаться каждому зэку, в этих строках я не слышу принуждения или заигрывания.

Действительно, только при советской власти Иона Бронштейн с семьей смог переселиться в столицу Украины, да и возможность посещать киевский Дом пионеров, где развился замечательный талант его сына, появилась только после революции.

Мама Дэвика нередко повторяла, что в стране всё хорошо, что она видела на своем веку девять погромов, а при советской власти погромов не было, что у евреев появилась возможность жить в больших городах и беспрепятственно получать высшее образование.

В 1941 году на празднике, посвященном пятилетнему юбилею шахматного клуба киевского Дома пионеров, Мария Давидовна с уверенностью говорила: из сына вырастет достойный гражданин СССР (муж уже три с половиной года в лагере, но ошибки ведь случаются всегда).

И отец, и мать Дэвика придерживались распространенной тогда точки зрения, что товарищ Сталин не знает всего. В декабре 1949 года Дэвик выиграл блиц-турнир в честь 70-летия вождя и вспоминал, как отец был счастлив, когда он отдал ему приз – часы с выгравированным на них дорогим именем.

В лагере Иона Бронштейн голодал, заболел цингой, потерял глаз, но выжил и был сактирован. Получив ограничение на проживание в больших городах, поселился в подмосковном Подольске, но при первой возможности явился с лагерной котомкой в Москву, прямиком в Киевскую гостиницу к своему знаменитому уже сыну, игравшему в первенстве Советского Союза по шахматам.

(Любопытно, что в Подольске одно время мельницей заведовал другой Бронштейн – отец одного из вождей Октября Льва Давидовича Троцкого, но это было, понятно, еще в самом начале двадцатых годов).

Годы, проведенные в лагере, не изменили характер Ионы Борисовича: во время матча Дэвика на мировое первенство с Ботвинником в 1951 году он не раз приезжал в Москву, присутствовал на партиях матча и на собраниях тренерского штаба сына.

Мог вспылить, сказать секундантам Дэвика в присутствии высоких динамовских чинов: глупостями вы все занимаетесь и, хлопнув дверью, выйти из комнаты.

Выпив водки, становился говорлив, не обращая внимание в какой компании находится. Дэвик вспоминал, что отец, любитель поговорить и поспорить, мог затеять разговор – «а вот у нас в лагере…» – не замечая тревожные взгляды, которые бросала на него жена.

В последние годы жизни Иона Бронштейн порой заговаривался, нес бог весть что и некоторое время провел в психиатрической больнице имени Кащенко.

Не думаю, что это было расправой: в советских психушках сидели люди с диагнозом «мания правдоискательства», но это было уже позже, в 60–70-х годах, в начале же 50-х о наказаниях такого рода и не слыхивали: к любителям «поговорить» применяли более радикальные меры.

В течение всей жизни Иона Борисович Бронштейн был правдоискателем и духоборцем – черты, легко обнаруживаемые и у его единственного сына. Только для отца, жившего в более суровое время, государство отпустило семь лет лагеря, а по отношению к знаменитому гроссмейстеру ограничилось административными санкциями и репримандами.

* * *

Давид Ионович Бронштейн родился в Белой Церкви на Украине 19 февраля 1924 года, но первые воспоминания Дэвика относятся к Бердянску.

«В Бердянске я научился читать, мне было тогда три года. Там милиционер был, сидел на лавочке и читал газету. Я приставал к нему: дядя, что ты делаешь? Тому надоело и он принялся меня учить. Вот я по газете “Правда” читать и выучился. Ребенком я говорил на идише и даже поступил в еврейскую школу.

В третьем классе меня попросили прочесть текст на идише. Я прочел. Потом тот же текст по-русски, и я так же хорошо прочел. Потом попросили пересказать текст по-русски своими словами. Я пересказал и тоже очень хорошо. Тогда меня в русскую школу перевели», – вспоминал в конце жизни Бронштейн.

Малым ребенком он пытался разобрать телефонный аппарат, откуда слышал отцовский голос. Та же участь постигла и лошадку-качалку: интересно, а как она может жить без пищи. Это чувство – посмотреть, как всё устроено, любопытство к жизни он сохранил едва ли не до самого конца. Из Бердянска родители переехали в Киев, где в жизнь Дэвика вошли шахматы.

Роберт Фишер, вспоминая детские годы, сказал: «When I was eleven, I just god good». Для Дэвика Бронштейна такое время началось, когда ему исполнилось двенадцать.

Перепробовав все кружки в школе, включая радиотехнический и авиамодельный, он пришел в 1936 году в шашечную секцию киевского Дома пионеров. Его приятель уже занимался там в шахматном кружке, но мальчикам хотелось попробовать всё и они сделали «рокировку». В результате Исер Куперман стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам (семикратным!), а Давид Бронштейн, пусть только примерил королевскую корону, в течение послевоенного десятилетия изумлял сверкающими партиями весь шахматный мир.

The free sample has ended.