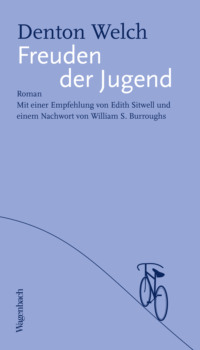

Read the book: «Freuden der Jugend»

E-Book-Ausgabe 2020

© 2016 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Str. 40/41, 10719 Berlin.

Covergestaltung Julie August.

Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.

ISBN: 978 3 8031 4297 9

Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3282 6

VORWORT

Wenn ich gefragt werde, welcher Schriftsteller mich am nachhaltigsten beeinflußt hat, antworte ich ohne Zögern: Denton Welch.

Es muß ungefähr 1946 gewesen sein, als ich zum ersten Mal etwas von Denton las. Damals war ich nicht übermäßig beeindruckt. Ich wußte noch nicht, daß ich selbst einmal schreiben würde. Erst als ich Denton 1976 wiederlas, wurde mir das ganze Ausmaß seines Einflusses bewußt. Mein Audrey Carson ist Denton Welch. Seine Art, sich auszudrücken, seine ganze Denkweise – purer Denton Welch.

Ich verbrachte den Winter des Jahres 1976 in Boulder, Colorado, und Cabell Hardy, mit dem ich mir ein Apartment teilte, konnte die Bücher von Denton irgendwo für mich ausleihen: Maiden Voyage, In Youth is Pleasure, A Voice Through a Cloud, The Journals, Brave and Cruel (Erzählungen) und einen Band mit dem Titel A Last Sheaf. Dies ist annähernd das Gesamtwerk, das er in einem Zeitraum von zehn Jahren geschrieben hat. Mit achtzehn wurde er bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und blieb für den Rest seines Lebens ein Krüppel. Komplikationen führten dreizehn Jahre später, 1948, zu seinem Tod. Er war einunddreißig Jahre alt.

Beim Wiederlesen wurde mir nicht nur das Ausmaß seines Einflusses bewußt, sondern auch die Tatsache, daß ich mir ganze Passagen eingeprägt hatte, denen ich nun erwartungsvoll entgegensah wie vertrauten Markierungen in der Landschaft …

»Ich hatte mich nicht mehr auf ein Pferd gesetzt seit meinem zehnten Lebensjahr, als man mein gräßliches schwarzes Pony endlich weggegeben hatte. Wie hatte ich es gehaßt! Einmal war es aus dem Stall ausgebrochen. Es war durch die Rosen und über die Wiesen galoppiert und hatte seine schauderhaften gelben Zähne gebleckt.«

Wer außer Denton hätte diese Sätze schreiben können? Nicht umsonst nannte ihn sein Vater nur noch ›Punky‹.

So habe ich also nun den jungen Denton dienstverpflichtet als Helden meines neuen Romans The Place of Dead Roads. Gewissermaßen ein Fall von literarischer Entführung. Mit einem ebenso ungewissen Ausgang, wie wenn die CIA einen bekannten Russen kidnappt, in der Hoffnung, ihn umdrehen zu können. Ich meine, hätte sich Denton so ohne weiteres umgestellt auf eine Rolle als Westernheld? Als Revolverheld? Ich denke, er hätte wohl mitgemacht:

»Kim ist ein morbider, schmieriger Junge mit unappetitlichen Neigungen und einem unersättlichen Hunger nach Extremen und Sensationen. Er ist geradezu vernarrt in diese dunkle Seite seines Charakters. Seine Mutter hatte Séancen veranstaltet, und Kim begeistert sich für Ektoplasma, Kristallkugeln, Geisterführer, Vorahnungen und Auras. Er suhlt sich in der Vorstellung von Abscheulichkeiten, unaussprechlichen Riten, dämonischen Beischläfern mit schauerlichen Krankheiten, widerwärtigen Geheimnissen, die mitgeteilt werden in einem dicken schleimigen Flüstern, süßlich und wissend und böse; von alten zerfallenen Städten unter einem dräuend purpurroten Himmel, dem Pesthauch rätselhafter Exkremente, dem modrigen süßlichen Verwesungsgestank des gräßlichen Roten Fiebers; von erogenen Geschwüren, die sich eiternd durch das verblödete kichernde Fleisch fressen.«

Es ist offensichtlich, Punky: Die Rolle sitzt dir so hauteng wie ein Präser.

»Ich übe mich im Schießen und bin entschlossen, ein unfehlbarer Schütze zu werden. Bald werde ich es austragen müssen mit dem bigotten griesgrämigen Sheriff, der an Verdauungsstörungen leidet und jedesmal leicht mißbilligend rülpst, wenn er einem ein Loch in den Bauch schießt. Sie nennen ihn deshalb einfach den ›Rülpser‹. Ich werde ihm einen Bauchschuß verpassen. Er wird nach vorn knicken mit einem gewaltigen Rülpser, und sein künstliches Gebiß wird ihm laut schnappend aus dem Mund fliegen.«

Ich kann mir durchaus vorstellen, daß Denton ein abenteuerlicheres Leben vorgezogen hätte. Wir wissen aus seinen Tagebüchern, wie sehr er unter seinem invaliden Zustand litt. Mit dem Schreiben begann er überhaupt erst nach seinem Unfall. Bis dahin hatte er nur gemalt. Man fragt sich, ob er ohne die verheerende Erfahrung jenes Unfalls sich je zum Schreiben entschlossen hätte. (Er war mit dem Fahrrad auf einer völlig freien Straße unterwegs, als er von einer Frau am Steuer eines Wagens von hinten überfahren wurde.)

Seine Bilder, soweit ich sie kenne, sind wie das, was er schrieb: Ausdruck derselben Persönlichkeit, desselben Stils. Doch als Maler eignete er sich weniger. Er war talentiert, gewiß, aber die Bilder sind keineswegs herausragend oder außergewöhnlich. Malen war nicht sein Medium.

Kunst und kreatives Denken, meine ich, haben die Funktion, den Menschen etwas zu zeigen, was sie innerlich bereits wissen, aber bisher noch nicht als Faktum annehmen wollten. Wer im Mittelalter an einer Meeresküste wohnte, der wußte, daß die Erde rund ist. Sie glaubten aber, die Erde sei eine Scheibe, weil sie es von der Kirche so eingetrichtert bekamen. Als Cézanne seine erste Ausstellung machte, gerieten die Besucher so in Rage, daß sie mit ihren Regenschirmen auf die Bilder losgingen. Sie konnten einfach nicht sehen, daß dies ein Fisch und jenes ein Apfel war, gesehen aus einem bestimmten Blickwinkel und in einem bestimmten Licht. Heute kann jedes Kind den Fisch und den Apfel sehen. Als James Joyce den Leuten plastisch vorführte, wie ihr Bewußtsein funktioniert, warfen sie ihm vor, völlig unverständlich zu sein. Heute würde keiner mehr auf den Gedanken kommen, den Ulysses unverständlich zu finden. Wenn der Durchbruch erst einmal geschafft ist, wird er Teil des allgemeinen Bewußtseins.

Denton Welch macht dem Leser die Magie von Dingen bewußt, die er direkt vor Augen hat, denn die meisten Erfahrungen, die er schildert, sind alltäglicher Art: ein Spaziergang, ein Nachmittagstee, ein Pfirsich-Melba, Regen auf einem Fluß, ein Besuch in einem Antiquitätenladen, ein Bild auf einer Keksdose, eine Fahrt mit dem Fahrrad, die Tränen eines verwirrten Jungen …

»Die Pêche Melba wurde serviert, mit ihrer dicken roten zähflüssig herablaufenden Escoffier-Sauce. ›Wie der Hintern einer Schlafpuppe aus Zelluloid‹, sagte sich Orvil. ›Nur bei dieser Puppe ist er aufgeplatzt, und es kommen Schneeflocken und große Blutklumpen heraus …‹«

»Im Staub des Feldwegs bildeten seine Tränen feuchte Klümpchen wie Tropfen heißer Schokolade.«

»Aus einem der Turmfenster erhaschte er einen flüchtigen Blick auf die weißen Grabsteine des Friedhofs, die platt auf der Erde zu liegen schienen. Sie kamen ihm vor wie ausgeschlagene Zähne.«

»Die ganze Oberfläche des Flusses brodelte und zischte unter den Regentropfen, die wie Geschoßgarben einschlugen.«

Reproduktion eines alten Stichs auf einer Keksdose: »Die winzigen Gestalten der Fußgänger, deren Kleidung so penibel und detailgenau ausgeführt war, verloren sich in der dräuenden, gespenstischen Perspektive, die der Künstler der Straße gegeben hatte.«

»Das Laub der Bäume unten am Fluß verfärbte sich bereits. Dann und wann segelte ein Schwarm von länglichen vergilbten Blättern herunter. Auf dem Wasser wirkten die Blätter wie die bleichen Bäuche von kleinen toten Fischen.«

»Die Brotscheiben kamen mit breiten verkohlten Striemen aus dem Toaster, als habe sie ein Schornsteinfeger in der Hand gehabt.«

»Der Mann hatte ein säuerliches, scharf geschnittenes Gesicht, dessen Farbe und Haut an gekochtes Kalbsbries erinnerten.«

»Er stellte sich vor, er sei davongelaufen, um nicht zurück ins Internat zu müssen. Er war allein in einem kleinen Zimmer in London … Draußen hörte er seine Angehörigen und die Lehrer aus der Schule wie Raubtiere knurren. Sie hatten Reißzähne und lange Krallen wie der wahnsinnige Nebukadnezar, doch sie konnten ihm nichts anhaben, denn die Tür war durch zwei Vorhängeschlösser und vier starke Riegel gesichert, und die Fensterscheiben waren aus kugelsicherem Glas …«

Sooft mir einer meiner Studenten sagt, er wisse nicht, worüber er schreiben solle, gebe ich ihm den dringenden Rat, einmal Denton Welch zu lesen. Es ist an der Zeit, daß Denton endlich die verdiente Anerkennung findet.

Man hat Denton Welch mit Ronald Firbanks verglichen, doch in diesem Vergleich kann ich kein Kompliment sehen, sondern allenfalls eine Beleidigung. Von Firbanks’ Prancing Nigger ist mir kein einziger Satz in Erinnerung geblieben, nur ein leicht ekliger Hauch von Gefühligkeit. Ich denke, als Schriftsteller hat Denton am meisten Ähnlichkeit mit Jane Bowles. Beide sind Meister im Erfinden von Sätzen, die sich einem unauslöschlich einprägen und die kein anderer hätte schreiben können. Die Prosa beider Autoren ist Ausdruck einer ganz einzigartigen Persönlichkeit, einer ganz besonderen Sehweise. Und sie leisten sich nie so etwas wie Gefühlsduselei.

Von Dentons Werken sind nur noch A Voice Through a Cloud und ein Band eher unbedeutender Gedichte im Druck. Wenn je ein Autor unverdient übergangen wurde, dann Denton Welch.

Was immer er am Ende von A Voice Through a Cloud gehofft haben mag – der Tod ließ es ihn nicht mehr aussprechen. Der letzte Satz blieb unvollendet: »Jetzt, da ich dies schreibe, wünschte ich, ich könnte …«

William S. Burroughs

23. September 1981

FREUDEN DER JUGEND

I

EINIGE JAHRE VOR DEM KRIEG, als der Junge fünfzehn war, verbrachte er die Sommerferien mit seinem Vater und seinen beiden älteren Brüdern in einem Hotel nahe der Themse in Surrey. Das Hotel war früher ein Landsitz gewesen und davor ein königliches Jagdschloß. Doch inzwischen hatte der Innenhof ein Glasdach und diente als Teesalon, im Erdgeschoß gab es eine Reihe von Toiletten und Waschräumen mit blankgeschrubbten Kacheln und glitzernden Armaturen, und seitwärts hatte man einen neuen Flügel angebaut, der unten einen Ballsaal enthielt, und im Obergeschoß lagen kleine Zimmer, die schmal wie Klosterzellen waren.

Unverändert war indessen die reizvolle Parklandschaft ringsum, mit terrassenförmigen Gärten und Rasenflächen bis hinunter zu einem kleinen künstlichen Teich, der fast vollständig von dichten Brombeerhecken eingeschlossen wurde. Nur der Teich und seine Ufer wirkten vernachlässigt; das übrige Gelände – mit dem Springbrunnen, der Grotte, der Gartenlaube und dem liebevoll angelegten Tierfriedhof – machte einen sehr gepflegten Eindruck.

Der Junge (er hieß Orvil Pym) war am späten Nachmittag mit seinem Vater angekommen. Sie waren vorgefahren in einem jener großen schwarzen, auf Hochglanz polierten Daimler, von denen die Argwöhnischen immer vermuten, sie seien nur gemietet.

Mr. Pym, für sechs Monate aus Fernost zu Besuch in der alten Heimat, hatte Orvil vom Internat in den Midlands abgeholt. Orvil war in den letzten Tagen vor Beginn der Ferien noch krank geworden. Es schien sich um eine Fleischvergiftung zu handeln, und da er von Natur aus etwas anfällig war und sich vor dem Leben ängstigte, hatte er zu den ersten Opfern gehört. Bald jedoch waren zwei Krankensäle im Sanatorium mit Jungs aus seinem Gebäude belegt, bei denen dieselben Symptome aufgetreten waren. Die Sache war nicht weiter schlimm – ein bißchen Fieber, Übelkeit, leichter Durchfall – und die Boys waren munter und guter Dinge, kegelten mit den weißen Nachttöpfen auf dem Dielenboden, erzählten Schauergeschichten, führten zotige Reden und spielten einander üble Streiche nach dem Schlafengehen.

Die Fleischvergiftung setzte der Frau des Heimleiters mehr zu als den eigentlich Betroffenen. Sie kochte gutes Essen in ihrem Haus. Die Jungs wußten das. Jeder wußte es. Sie sparte an nichts und gehörte nicht zu denen, die auf Kosten anderer versuchten, Geld abzuzweigen und für ihren Lebensabend auf die hohe Kante zu legen. Im Gegenteil, erst am letzten Sonntag hatte es Lachs und Gurkengemüse gegeben, und als Nachtisch hatte sie einen Biskuit-Auflauf mit echter Schlagsahne serviert!

Mit gesenkten Augen lief sie nun herum, und immer wieder trieb es ihr ohne erkennbaren Anlaß die Schamröte ins Gesicht. Schrecklich, auch nur daran zu denken, was die Frauen der anderen Heimleiter alles über sie sagen mochten. Die Mißgünstigen unter ihnen würden sich hämisch darüber freuen, daß ausgerechnet sie, die sich auf ihr gutes Essen und ihre Großzügigkeit mit Recht einiges zugute hielt, die Hälfte ihrer Boys vergiftet hatte. Und die anderen würden sie bemitleiden. Beides war ihr gleichermaßen verhaßt.

›Was kann es nur gewesen sein?‹, dachte sie verzweifelt. ›War es womöglich die Dosenwurst, die ich zum Tee serviert habe?‹

Für Orvil war es eine Freude und Erleichterung, endlich einmal richtig krank zu sein. Vieles in seinem ersten Jahr im Internat war so erschreckend und entnervend gewesen, daß er sich die ganze Zeit nach einem eigenen Zimmer gesehnt hatte, in dem er in Ruhe schlafen konnte.

Diese Ruhe hatte er im Sanatorium zunächst auch gefunden, doch dann wurden nach und nach die anderen Boys eingeliefert, und bald ging es zu wie in einem Biergarten.

Eines Abends konnte es Orvil nicht mehr ertragen. Sein Gesicht und die Arme hatten sich bläulich verfärbt, und häßliche rote Flecken breiteten sich darauf aus. Drei Ursachen wirkten da zusammen: die Vergiftung, seine Ängstlichkeit und die vielen Tabletten, die er einnehmen mußte. Offenbar handelte es sich um ein sehr starkes Medikament. Wie in Trance wälzte er sich aus seinem Bett, hüpfte auf allen vieren herum und quakte. »Ich bin ein Frosch, ich bin ein Frosch, ein großer weißer Frosch.«

Den Boys im Saal verschlug es die Sprache. Dann rief ein großer Bursche, dem bereits die ersten schwarzen Haare aus den Nasenlöchern sprossen, mit angstvoller Stimme nach draußen: »Schwester, Schwester, kommen Sie schnell! Pym ist verrückt geworden! Er hüpft hier herum und sagt, er ist ein Frosch!«

Die Schwester kam hereingerannt und hob Orvil vom Boden auf. Sie war eine kleine Person, aber recht kräftig und energisch, und Orvils Gewicht bereitete ihr keine Mühe. Während sie ihn zurück zu seinem Bett führte, lachte sie still in sich hinein.

»Na sowas«, sagte sie. »Bildet sich ein, er ist ein Frosch!« Sie strich ihm über sein dichtes widerspenstiges Lockenhaar, und als er wieder im Bett lag, knöpfte sie ihm den obersten Knopf seiner Schlafanzugjacke zu, den er immer offenließ. Dann eilte sie hinaus, um Handtücher und eine Schüssel Wasser zu holen.

Orvil tat weiterhin, als sei er nicht ganz bei Sinnen. Als sie wieder hereinkam, hörte sie die Boys untereinander tuscheln: »Pym phantasiert. Er sieht komische Sachen …«

Die Schwester zog ihm die Jacke aus, tauchte ein Handtuch in das lauwarme Wasser und rieb ihm Brust und Arme ab. Er hielt die Augen geschlossen, denn er wollte nicht sehen, wie sie auf seine nackte Brust herunterschaute. Sie hielt ihm den einen Arm hoch und ließ das Wasser daran herablaufen, bis es ihn in der Achselhöhle kitzelte. Er erschauerte leicht, und sie lachte.

»Das verschafft dir ein bißchen Kühlung«, sagte sie. »Danach fühlst du dich besser.«

Als sie ihm den Oberkörper abgetrocknet hatte, zog sie ihm die Jacke wieder an. Dann zog sie ihm, fast in einer einzigen Bewegung, die Hose herunter. Geschickt warf sie ihm ein Handtuch über den Unterleib und begann, ihn darunter zwischen den Beinen zu waschen. Die kühle Nässe des Handtuchs auf seiner verschwitzten Haut ließ Orvil frösteln, doch er hatte nichts gegen die raschen deftigen Bewegungen ihrer Hand. Schließlich geschah es unter einer schicklichen Abdeckung. Außerdem hatte er ja noch seine Jacke an, und damit fühlte er sich sicher genug.

›Wie eigenartig‹, dachte er. ›Hat sie bei Florence Nightingale gelernt, daß man das so macht?‹

Abwechselnd preßte er nun die Schenkel zusammen und öffnete sie wieder, und sein ganzer Unterleib ging in zuckenden Stößen auf und nieder. »Nun wackel doch nicht so!«, sagte sie und gab ihm einen leichten Klaps auf den Schenkel.

Orvil versuchte vergeblich, seine Zuckungen unter Kontrolle zu bekommen, und dann begannen auch noch seine Zähne zu klappern. Es hörte sich an, als habe er ein schlecht sitzendes Gebiß im Mund, und einmal biß er sich dabei auf die Zunge und gab ein gequältes Grunzen von sich.

»Na, was sind wir denn jetzt? Ein kleines Schweinchen?«, meinte die Schwester ungehalten. Sie hatte nicht gemerkt, was mit ihm geschehen war. Sie trocknete ihm die Beine ab, zog ihm die Hose hoch und knotete ihm den dünnen Stoffgürtel etwas zu fest. Dann deckte sie ihn zu und stopfte die Bettdecke an beiden Seiten fest unter die Matratze.

»So, jetzt fühlst du dich gleich wieder gut«, sagte sie und gab ihm zwei von den Tabletten, die ihn bereits so fleckig gemacht hatten. Noch einmal versuchte sie, ihm durch sein dichtes Haar zu streichen, und wieder gab sie es lachend auf. »Struppig wie ein Foxterrier«, sagte sie. »Oder ein Strohdach, das in hundert Jahren keinen Tropfen Regen durchläßt.« Dann fügte sie etwas weicher hinzu: »Gute Nacht, mein Schatz« und ließ ihn allein.

›Schatz klingt eigentlich sehr nach Sex‹, fand Orvil. Er dachte an allerlei Wörter und die unterschiedlichen Empfindungen, die sie in ihm auslösten. Endlich schlief er ein.

Orvil war freudig erregt, als er vor dem Haupteingang des Sanatoriums die große schwarze Limousine sah, in der sein Vater auf ihn wartete. Der Anblick war so unerwartet, daß es ihm schien, als habe eine gute Fee seine sehnsüchtigen Wünsche erhört.

›So groß hätte der Wagen gar nicht sein müssen für meine Flucht‹, dachte er. ›Aber die gute Fee läßt sich nicht lumpen. Sie würde mir nie einen Baby Austin schicken.‹

Er rannte hinaus, und in der grellen Sonne wurde ihm schwindelig, und er spürte ein lästiges Ohrensausen.

»Hallo, Daddy!«, rief er und hielt seinem Vater den Schlag auf. Orvil bekam seinen Vater nur alle drei Jahre einmal zu sehen, und er verband mit ihm kaum mehr als schwarze Limousinen und aufregende Mahlzeiten in Restaurants. Sie hatten sich sehr wenig zu sagen, und das einzige, was ihnen ein tiefes Bedürfnis gewesen wäre, durfte nicht angesprochen werden: Orvils Mutter war vor drei Jahren gestorben, und er wußte, das Gesicht seines Vaters würde schon bei der bloßen Erwähnung ihres Namens starr und abweisend werden und seine Stimme schroff und kalt und ärgerlich. Sie war so sehr geliebt und verehrt worden, daß man nie von ihr reden durfte. Es war geradezu widerwärtig, wenn man offen davon sprach, daß eine solche Frau einmal gelebt hatte. Es war so undenkbar, sie zu erwähnen, daß man zu kunstvollen Umschreibungen greifen mußte, wenn man von der Vergangenheit sprach.

»Hallo, Mikrobe«, sagte Mr. Pym. So nannte er seinen Jüngsten schon seit jeher. Manchmal sagte er auch ›Made‹, doch gewöhnlich war es ›Mikrobe‹.

»Geht es dir wieder besser?«, fragte er jetzt. »Du siehst immer noch ein bißchen fleckig aus.«

»Ach, ich bin wieder ganz in Ordnung. Wollen wir jetzt gleich losfahren?«, drängte Orvil. Er beeilte sich, seine Reisetasche im Wagen zu verstauen, und er fühlte sich erst sicher, als sie das Dorf und die Gebäude des Internats weit hinter sich gelassen hatten.

Der Chauffeur steuerte die große Limousine mit sicherer Hand die gewundene Landstraße entlang. Einige Augenblicke genoß Orvil seine Freiheit in vollen Zügen, doch dann machte er sich schon die ersten Sorgen, denn die Ferien hatten ja schon vor einigen Tagen begonnen, und jede Sekunde brachte ihn dem Anfang des nächsten Schuljahrs näher.

Mr. Pym schlug vor, in Oxford zu übernachten und bei dieser Gelegenheit nachzusehen, ob Charles (sein ältester Sohn) noch da sei. Charles führte ein so unabhängiges Leben, daß er seinem Vater nie einen Brief schrieb und ihm mitteilte, wo er sich gerade aufhielt. Mr. Pym mußte es jedesmal selbst herausfinden.

Charles war nicht da. Seine Wirtin sagte, er sei gegen Ende des Semesters mit zwei anderen jungen Herren zu einer Reise aufgebrochen. »Sie sind in seinem blauen Wagen weggefahren, der immer so fürchterlich knattert«, sagte sie und schnaubte verächtlich durch die Nase. Orvil haßte den blauen Bugatti seines Bruders fast so sehr, wie es die Wirtin zu tun schien. Besonders widerlich fand er die strammen Lederriemen über der gewölbten Motorhaube und das obszöne Auspuffrohr, das ihn immer an den gierigen Schlund eines Staubsaugers erinnerte.

Orvil und sein Vater gingen zurück zum ›Mitre‹ und setzten sich unter dem Glasdach der Terrasse in Korbsessel. Mr. Pym bestellte Gin und französischen Vermouth für sich und einen Orangensaft für Orvil. Dann griff er wortlos zu einigen Zeitschriften, die auf dem Tisch lagen, und begann darin zu blättern. Orvil starrte traurig und enttäuscht vor sich hin. Sein Vater schaute hoch, nahm die aufgespießte Kirsche aus seinem Cocktail und hielt sie ihm hin, wie er es früher immer zu tun pflegte, als Orvil noch sehr klein war. Orvil nahm die grellrosa Frucht zwischen die Zähne und zog sie von dem dünnen Zahnstocher herunter, den sein Vater am anderen Ende festhielt. Er spürte den eigenartigen Geschmack von Alkohol und Sirup im Mund, und für einen Augenblick war er wieder acht Jahre alt, saß im Schlafanzug am offenen Kamin und trank seine heiße Milch, während sein Vater an dem Cocktail nippte und ihm vorlas, bis die Standuhr mit zwei Schlägen anzeigte, daß es halb acht war.

›Wie viele gin-getränkte Cocktailkirschen mag ich wohl gegessen haben, bis ich zehn war?‹, dachte er.

»Gehn wir hinein zum Essen«, sagte Mr. Pym nach seinem dritten ›Gin-and-French‹ und erhob sich. Er ließ seinem Sohn den Vortritt in den Speisesaal. Orvil gefiel das.

Einigermaßen verwirrt blieb er mitten im Raum stehen und sah sich die bunten Wappenschilde an den Wänden an, während er darauf wartete, daß sein Vater einen Tisch auswählte. Als er das Wappen vom College seines Bruders entdeckte, steuerte Mr. Pym gerade auf den Tisch neben einer alten Dame zu, die offenbar nichts als gekochte Eier aß. Die Schalen von zwei Eiern lagen bereits vor ihr auf dem weißen Tischtuch. Sie schnappte mit ihren Nußknacker-Lippen und machte gerade eine barsche Bemerkung zu dem jungen Kellner, der sich über sie beugte. Einmal zuckte ihre Hand zu ihrem Mund hoch, und Orvil sah, daß sich die Haut wie durchsichtige Gelatine über ihren Handrücken spannte. An einem Finger trug sie einen Ring mit einem sichelförmigen Aufsatz, der mit großen Diamanten besetzt war. Einen Ring, zu dem er sich weißlackierte Schlafzimmermöbel vorstellte, kunstvolle Arrangements von Rosen aus Seidenpapier, Rohrstühle, Paneele mit Einlegearbeiten, silberne Schuhlöffel und Spangen und Engelsgesichter von Reynolds auf den oxydierten Deckeln von Puderdosen.

Orvil beobachtete sie verstohlen, während er seine Tomatensuppe löffelte, zu der er eine Menge Melba-Toast aß. Danach gab es gebratene Ente mit Orangensalat, Kartoffelbrei und Sahnespinat. Sahnespinat erinnerte ihn immer an etwas. Er versuchte sich dagegen zu wehren, doch jedesmal, wenn er Spinat auf einem Teller sah, mußte er wieder daran denken: Auf einer Wiese voll Butterblumen war er einmal in einen Kuhfladen getreten. Er hatte heruntergeschaut auf seinen Fuß, der durch die Kruste gebrochen war und in einer saftigen dunkelgrünen Masse steckte. ›Was für eine wundervolle Farbe‹, hatte er gedacht. ›Wie grüner Samt oder Jade. Oder Sahnespinat.‹

Jetzt, als ihm der Kellner den Spinat auf den Teller schöpfte, sah er das Bild wieder vor sich. ›Ich esse Kuhfladen, ich esse einen Kuhfladen!‹, sagte er sich immer wieder.

»Was möchtest du zum Nachtisch?«, fragte sein Vater. Er war ein Mensch, der am liebsten anderen beim Essen zusah. Er selbst hatte sich diesmal nur saftige schwarze Pilze auf Toast bringen lassen. Die Pilze mit ihren eingedrückten Lamellen wirkten wie geschrumpfte Skalps von Orientalen.

Orvil studierte die Speisekarte.

»Ich möchte Pêche Melba«, sagte er.

»Aber es wird kein frischer Pfirsich sein«, gab ihm sein Vater zu bedenken.

»Ich glaube, ich habe noch nie eine Pêche Melba mit frischen Pfirsichen gegessen«, sagte Orvil nachdenklich. »Es sind immer große gelbe Pfirsichhälften aus der Dose.«

»Ich weiß. Das ist es ja. Sie machen es nie richtig. Sie sollten es lieber sein lassen, wenn sie keine frischen Pfirsiche dazu nehmen wollen.« Mr. Pym schien sehr verärgert zu sein. Dabei wußte Orvil, daß nichts auf der Welt seinen Vater dazu bringen konnte, selbst einmal Pêche Melba zu essen.

»Aber frische Pfirsiche kosten in England manchmal eine halbe Krone das Stück, oder mehr«, sagte Orvil zur Verteidigung der guten britischen Pêche Melba aus der Dose.

Sein Vater schwieg dazu und widmete sich jetzt einem Whisky Soda.

Die Pêche Melba wurde serviert, mit ihrer dicken roten zähflüssig herablaufenden Escoffier-Sauce. Die beiden Hälften waren wieder zusammengefügt worden, so daß sie wie ein Paar schweißglänzende Hinterbacken aussahen. ›Wie der Hintern einer Schlafpuppe aus Zelluloid‹, sagte sich Orvil. ›Nur bei dieser Puppe ist er aufgeplatzt, und es kommen Schneeflocken und große Blutklumpen heraus …‹

Er leckte ein wenig rote Soße vom Löffel und verteilte sie mit der Zunge im Mund. Sie hatte einen leicht metallischen Geschmack. Sein Vater sah ihm geduldig und zufrieden zu, bis das letzte Stück Pfirsich verschwunden war. Dann standen sie beide auf und gingen wieder hinaus zu den Korbsesseln auf der Terrasse.

»Du gießt ein«, sagte Mr. Pym, als der Kaffee gebracht wurde. Und erneut, wie schon beim Eintritt in den Speisesaal, war Orvil erfreut, daß ihm sein Vater das Gefühl gab, wichtig zu sein.

Mr. Pym trank seinen Kaffee schwarz, mit drei Stückchen Würfelzucker in der winzigen Tasse. Dann lehnte er sich zurück und nickte ein. Orvil studierte die feinen geplatzten Äderchen auf der Nase und den Wangen seines Vaters. Er fragte sich, ob sein Vater wieder Opium geraucht hatte. Er vermutete das jedesmal, wenn sein Vater plötzlich einschlief. Zwar hatte er über Opium nichts Näheres in Erfahrung bringen können, doch er wußte, daß sein Vater es manchmal rauchte, denn dieser hatte einmal mit deutlich gekünstelter Beiläufigkeit gesagt: »Ein Bursche in Java schlug eines Abends vor, wir sollten jeder eine Pfeife rauchen; aber von dem Zeug wurde mir nur übel, deshalb habe ich es nie mehr angerührt.«

Sooft er mit seinem Vater zusammen war, hatte Orvil seither darauf geachtet, ob er einen Hauch von Opium erhaschen würde. Er kannte den Geruch, denn als er neun Jahre alt war, hatte ihm seine Tante, die seine Vorliebe für ausgefallene Geschenkartikel kannte, ein altes chinesisches Opiumkästchen geschenkt. Die Droge hatte das Elfenbein des Kästchens kastanienbraun verfärbt. Als Orvil den Deckel aufklappte, drang ein ganz ungewohnter Duft heraus, der so unverkennbar war, daß er ihm unvergeßlich blieb. Klebrige braune Reste von Opium bedeckten noch die Seiten und den Boden des Kästchens. In den Ferien, wenn er zu dem Wandbord mit seinen kleinen Schätzen zurückkehrte, klappte er jedesmal als erstes das Kästchen auf und sog den eigenartigen Opiumgeruch ein.

Noch einmal sah er jetzt seinen Vater an. Er wollte gern zu Bett gehen und fragte sich, ob er seinen Vater aufwecken sollte. Eigentlich hätte er ihn lieber schlafen lassen, doch er fürchtete, Mr. Pym könne im Schlaf etwas tun, was ihn vor den anderen Hotelgästen blamieren würde – rülpsen oder schnarchen oder fluchen. Oder vielleicht würde er schreckliche Familiengeheimnisse preisgeben in jener außerordentlich beunruhigenden Stimme, wie sie Leute haben, die im Schlaf reden.

Er faßte ihn leicht an der Schulter und sagte: »Ich geh jetzt schlafen, Daddy.«

Mr. Pym öffnete die Augen. Für einige Sekunden waren sie glasig wie die Augen eines toten Dorschs. Dann nahmen sie ihn wahr, und Mr. Pym sagte: »Gute Nacht, Mikrobe. Schlaf gut. Laß dich nicht von den Flöhen piesacken.«

Orvil verbrachte eine unruhige und sehr merkwürdige Nacht. Mehrmals verspürte er das starke Verlangen, etwas Verbotenes an sich zu tun, doch jedesmal widerstand er und kam sich sehr willensstark und gut vor, als habe Gott ihm übermenschliche Kräfte verliehen. Seine Träume waren wundersamer und erschreckender als gewöhnlich. In einem dieser Träume lag er in einer riesigen offenen Wunde. Es war sehr behaglich in dem daunenweichen Fleisch, aus dem sachte das Blut gluckste. Doch er wußte, schon das leiseste Wimperzucken würde dem Riesen, in dessen klaffender roter Brustwunde er lag, entsetzliche Schmerzen bereiten. In einem anderen Traum schwebten Diamanten von grotesken Ausmaßen an langen goldenen Fäden. Sie hatten das Aussehen von Sonnenblumen, und Orvil war ein kleines Kind, das man unter den künstlichen Blütenblättern dieser Blumen ausgesetzt hatte. Ein heftiger Wind erfaßte die Diamanten, so daß ihm die Zacken ins Gesicht schlugen. Wie glitzernde schauerliche Fußbälle aus Eis flogen die Riesendiamanten gegen seinen Kopf und rissen ihm das Fleisch ab, bis seine Augen voll Blut waren und seine Schädelknochen vibrierten und dröhnten.

Beim Erwachen hörte er sich das Liebeslied von Thais singen. So nannte er es jedenfalls, seit er es bei einem seiner Lehrer auf dem Grammophon gehört hatte. Er hatte damals zunächst nicht weiter auf die Platte geachtet, doch sein exzentrischer Lehrer, dem seine getönten Brillengläser ein fast dämonisches Aussehen verliehen, war im Zimmer auf und ab gegangen, hatte ihm mit eindringlichen Worten einiges über die Aufnahme erzählt und sie ihm anschließend noch einmal vorgespielt.

Der Anlaß hatte sich ergeben während einer eigenartigen Teeparty, die der Lehrer für seine Französisch-Klasse gab. Orvil erinnerte sich noch gut an das einsam gelegene Haus, das fast unbewohnt wirkte, das Eßzimmer mit der niedrigen Decke, den Hausboy in Pfadfinder-Uniform, die großen fettdurchweichten Doughnuts mit angekrustetem Zucker, die klobigen Tassen (groß wie Baby-Pötte) und die papierdünnen alten Teelöffel, die neben den massiven Untertassen recht verloren aussahen.