Read the book: «Kieler Bagaluten»

Cornelia Leymann, geboren 1951 in Hannover, hat dort erst Pädagogik und dann Verkehrsingenieurwesen studiert und ist nach einigen Umwegen in Kiel hängen geblieben, wo sie als EDV-Spezi in Kieler Großbetrieben arbeitete. Heute widmet sie sich neben ihrer großen Liebe Bridge nur noch dem Schreiben und Malen.

1952 geboren, studierte Henning Schöttke zunächst Mathematik und Musik auf Lehramt. Seit 1978 ist er freiberuflicher Comiczeichner, hat zahlreiche Comicserien veröffentlicht und über hundert Schulbücher illustriert. Seit 2001 schreibt er Romane und Kurzgeschichten. Er unterrichtet Kreatives Schreiben und ist Kulturvermittler des Landes Schleswig-Holstein.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.

© 2020 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

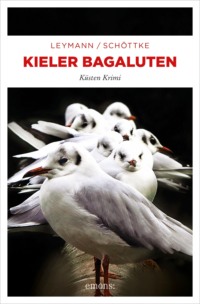

Umschlagmotiv: Angelo Mazzoleni/Pixabay.com

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Marit Obsen

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-688-3

Küsten Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

Der Mann gräbt

1

Mit traumhaft schönem Wetter können wir Schleswig-Holsteiner in aller Regel nicht punkten. Bestimmt kennst du den Spruch: Der Sommer fällt bei uns meist auf einen Dienstag. Das ist natürlich maßlos übertrieben, denn oft ist der nachfolgende Mittwoch auch noch recht schön, und viele behaupten sogar, dass sie am Montag davor schon die Strickjacke über dem Norwegerpullover weggelassen hätten. Wenn sich dann allerdings der Sommer noch bis zum Wochenende hinzieht, murmeln manche schon was von Klimakatastrophe. Wie im letzten Sommer, ein großartiger Sommer, und was machen wir? Schauen bedenklich gen Himmel und sagen unheilvoll: Oh, oh!

Jetzt ist Frühling, der Sommer also noch in weiter Ferne. Der Mann trägt seine Arbeitskluft, wie er das nennt. Ein schmutzig dunkles Grau von den derben Gummistiefeln bis hoch zur eng anliegenden Kapuze. So erkennt ihn niemand, sollte er gesehen werden. Und das ist gut so.

Er trägt Hacke und Schippe und ist beinahe unsichtbar, wie er da bei Nacht in seinem schwankenden Seemannsgang durch den dunklen Wald auf den Nordostseekanal zustapft, wo er zu graben beginnt. Gott, ja nun, was heißt Wald? Wir sprechen zwar schon von Wald, wenn mal fünf, sechs Bäume etwas dichter beieinanderstehen. In diesem Fall sollte ich aber vielleicht eher Gehölz sagen. Das gibt’s bei uns reichlich, sogenannte Knicks.

Die brauchen wir ganz unbedingt – wegen des Windes, den es bei uns auch reichlich gibt. Damit die Felder nicht auf Wanderschaft gehen. Du erinnerst dich möglicherweise noch an die Schlagzeilen, als sich einmal ein Feld auf der angrenzenden Autobahn häuslich niedergelassen hat. Der Bauer hatte den Knick weggehauen, um größere Schläge für seine Bewirtschaftungen zu bekommen.

Für die Jahreszeit ist der Mann perfekt gekleidet. So ein bisschen wie eine Zwiebel, mehrere Schichten übereinander (alle grau), von denen er jederzeit welche abwerfen kann, wenn er schwitzt. Und er schwitzt mächtig, was aber nichts mit dem Wetter zu tun hat. Im April in dunkler Nacht schwitzt in Schleswig-Holstein niemand wegen zu hoher Außentemperaturen. So wie er mit Hacke und Schippe zugange ist, müsste er hingegen gut zwei, drei Schichten ablegen. Doch er tut es nicht. Erstens weil er keine Zeit hat und zweitens aus Angst, er könnte sie nicht wiederfinden und womöglich ein verräterisches Teil liegen lassen.

Der Mann buddelt am Kanal, während das Wasser leise gegen die Basaltsteine der Uferbefestigung schwappt. Der Knick ist hier breit, wie geschaffen für etwas, das man verschwinden lassen will und das nicht gleich übermorgen wieder ausgebuddelt werden soll, sondern möglichst nie. Oder vielleicht erst nach siebzig Jahren, wie die Blindgänger, die überall versteckt sind. Kannst du drauf wetten: Bei jedem größeren Bauprojekt hängt eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Baggerschaufel. Meist in Gaarden, wo flächendeckend bombardiert wurde, um die Werften plattzumachen.

Da, wo der Mann schaufelt, hat es keine Werften gegeben, und wenn sich doch eine Bombe dorthin verirrt haben sollte, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie im Rahmen einer Großbaustelle wieder zutage kommen könnte. Denn was sollte am Kanalufer schon gebaut werden?

Der Mann hält inne und sieht nach oben. Dunkel und drohend wölbt sich die Brücke dem Nachthimmel entgegen. Um diese Zeit fahren hier keine Autos mehr über den Kanal, die mit ihren Scheinwerferkegeln Licht ins Dunkel bringen könnten. Selbst auf dem Wasser bricht sich nur ab und an ein kleiner Lichtfleck auf der glatten Oberfläche. Es herrscht absolute Dunkelheit – und Stille. Totenstille.

Seine Hände tun weh von den Henkeln der schweren Plastiktüten, die ihm tief in die Finger geschnitten haben, als er seine Last portionsweise hierherschleppte. Zehn Stück insgesamt. Der Mann gräbt weiter. Schweiß läuft ihm in Strömen den Rücken runter. Er ächzt unter dem Gewicht, als er die Plastiktüten eine nach der anderen in die Grube wuchtet.

Leider hat er in der Eile auf die alten Aldi-Plastiktüten zurückgegriffen. Gute deutsche Wertarbeit mit einem Verfallsdatum von hundert Jahren. Mindestens. Schade eigentlich. Die neuen sind zwar teurer, wären aber nach bummelig fünf Jahren samt Inhalt verrottet. Wäre besser gewesen, denn der Mann muss sicher sein können. Das, was er vergräbt, darf nicht gefunden werden.

Niemals.

2

Nach der Grabungsaktion sehen seine Stiefel aus wie Sau. So geht es natürlich nicht. Mit dem Dreck an den Stiefeln kommen sie ihm gleich drauf. Weiß man ja aus Fernsehkrimis: Als Erstes werden die Schuhe konfisziert und der Wagen nach Spuren durchsucht. Der Kommissar hält dir die Pinzette mit einem Häufchen Schlamm unter die Nase, und schon sitzt du für den Rest des Lebens hinter Gittern.

»Rest des Lebens« ist natürlich übertrieben. Fünfzehn Jahre sind nicht die Welt. Aber doch irgendwie ärgerlich. Deshalb zieht der Mann die Stiefel aus und hüllt sie in Plastik, bevor er ins Auto steigt. Er zieht sie erst wieder an, als er wenig später einen reinigenden Strandspaziergang an der Kieler Förde macht. Zehn Minuten schlurft er mit den Stiefeln durch die träge schwappende Ostsee, bis er alle Spuren des lehmigen Bodens von den Stiefeln gewaschen hat.

Und was ist mit Hacke und Schippe?, fragst du jetzt vielleicht. Respekt! Falls du jemals eine Leiche zu vergraben hast, wirst du das sicher mit Bravour meistern. Der Mann scheint ebenfalls Profi zu sein. Hat an alles gedacht und auch die Gerätschaften mit Plastik umwickelt. Jetzt spült er den ganzen Kram mit hochwertigem Ostseewasser sauber.

Ich sage bewusst »hochwertig«. Selbst am Arschloch von Kiel, wie der Auslass der Kläranlage bei Bülk so treffend genannt wird, ist das Wasser ganz großartig. Das liegt zum einen natürlich an der Kläranlage, die ganze Arbeit leistet. Zum anderen aber auch daran, dass das Arschloch nicht mehr benutzt wird, weil das Wasser inzwischen unter Wasser in einem Rohr einen Kilometer weit hinaus in die Ostsee befördert wird.

Aber das ist dem Mann alles egal. Er lässt den Oberkörper wie ein Seemann von rechts nach links pendeln, während er durchs Wasser schlurft. Ein prüfender Blick auf Gummistiefel, Hacke und Schaufel: alles picobello. Dann ein Blick in die Runde: keine Zeugen.

Er atmet erleichtert auf und geht durch den Sand zurück zu seinem Wagen.

3

Er braucht länger als sonst. Erst eine halbe Stunde später parkt er vor dem Haus im Stinkviertel, will hoch zu seiner Wohnung und damit all die Schrecklichkeiten hinter sich lassen. Da wird er bleich. Was ist das denn? Auf der Rückbank liegt ja noch jede Menge Krempel. Das hatte er doch alles mit verbuddeln wollen.

Eine Scheiße, so was!

Er klopft mit den Fingern aufs Lenkrad, starrt auf die nächtliche Straße und überlegt. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ist sicher eine gute Idee, das woanders zu vergraben. Das macht die Identifizierung schwieriger, falls doch … Muss er dazu die ganze Prozedur wiederholen? Wieder den Eiertanz mit den Gummistiefeln und den Grabungswerkzeugen? Ist ja nicht viel, was noch unter die Erde muss, das schafft er locker mit links. Also genauer gesagt mit Handgrabungen und auf Socken, die er danach wegwerfen wird. Und das Händewaschen nicht vergessen.

Ja, so wird er es machen. Er dreht den Schlüssel um und startet.

Frau Heerten moppt

1

Frau Heerten, Vorname Sabine, wedelt mit dem Staubmopp über die Anrichte. Staub wischen hat ja nun wirklich gänzlich seinen Reiz verloren. Wenn sie daran denkt, wie sie früher das Staubtuch mit dem Zeigefinger durch die Ritzen und Ornamente der Möbel gezogen hat, es dann liebevoll über die Wölbungen der Schubladen gleiten ließ und mit vollem Einsatz die Arme der Leuchter gewienert hat, das war noch was. Heute fährt sie mit einer baumwollbepuschelten Plastikgabel über die glatten Flächen und hat für etwas unwegsameres Gelände wie zum Beispiel hinter dem Fernseher oder auf den Büchern im Regal diesen knallbunten Staubwedel am Stiel.

Genau. Stiel! Das Ganze hat einfach keinen Stil mehr. Ist im Grunde, das muss man ehrlich sagen, nur noch Arbeit. Und eigentlich nicht mal mehr das. Dazu ist es zu wenig mühsam.

Trotzdem wischt sie Staub – jeden Morgen als Erstes.

Nein, nicht als Erstes. Als Allererstes schwingt sie sich aus dem Bett, obwohl ich eigentlich »wuchtet« sagen sollte. Nicht dass sie sonderlich dick wäre, wirklich nicht, aber es ist eben alles schon etwas … wie nennt man das? Etwas schwergängig geworden. So als ob man der Mechanik ein Tröpfchen Öl gönnen sollte. Deshalb nimmt sie zu ihrem Kaffee immer diese blässliche kleine Kugel, die die Pumpe in Schuss hält, wenn sie der Packungsbeilage und ihrem Arzt und dem Apotheker glauben darf. Und zwei von den gelben Kapseln, die die Leitungen frei halten. Außerdem die weiße für den gesamten Kabelbaum, eine kleine rosafarbene, die die Schaltzentrale auf Trab hält, und dann eben diese große grüne, quasi als Ölkännchen.

Eigentlich sollte sie das Ganze mit zwei Tassen Ingwertee runterspülen, während sie ein Müsli aus echtem Schrot und Korn gut durchspeichelt, aber irgendwann muss auch mal gut sein.

Jetzt macht sie mit Plastikpuschel und Staubwedel bewaffnet ihren Rundgang durch die Zimmer und verleiht der staubwischenden Nicht-Arbeit etwas Pep, indem sie für die unteren Bereiche in die Knie geht und freihändig wieder hochkommt (manchmal zumindest), beim Wedeln hinter dem Fernseher galant ein Bein abspreizt und für die Bücher in der obersten Regalreihe einen Hüpfer wagt. Und den Sekretär entstaubt sie auf einem Bein.

Erst zum Schluss nimmt sie ein Staubtuch – richtig eins von früher, nicht diese Mikrofaserdinger – und nähert sich damit der Ahnengalerie, die dekorativ auf dem alten dunklen Büfett aufgebaut ist. Hier wird nicht gepuschelt und gewedelt, hier wird ganz ordentlich Staub gewischt. Zuerst natürlich die Großeltern, die im Sonntagsstaat bei einem echten Fotografen im Fotostudio in den Fotoapparat lächeln. Entschuldigung, hier sollte ich vielleicht besser »Photograph«, »Photostudio« und »Photoapparat« schreiben.

Dann wienert sie den Silberrahmen, in dem der Tag verewigt ist, an dem Mutti und Vati geheiratet haben, und nimmt sich anschließend die hintere Reihe der buckligen Verwandtschaft vor. Onkel Rudi, nun auch schon eine ganze Weile tot, muss den Rest seiner Tage in diesem geschmacklosen Herzchen-Rahmen zubringen – ein Geschenk von Tante Margret. Zum Dank dafür hat Frau Heerten deren Porträt ebenfalls in einen hässlichen Rahmen geklemmt. Zwischen zwei Plexiglasscheiben, in die der Eiffelturm eingraviert ist, umflogen von zwei Täubchen. Das hat Margret nun davon.

In der vorderen Reihe steht neben Frau Heertens offiziellem Hochzeitsfoto die einzelne Fotografie von Armin. Ach ja, Armin. Sechs Jahre, zwei Monate und dreiundzwanzig Tage ist sein Herzversagen nun schon her und hat sie mit einem Schlag von einer fröhlichen Ehefrau in eine grämliche Witwe verwandelt.

Schnell weiter zu Thomas, dem Sohnemann, dem Goldstück. Schneidig sieht er aus in seinem schicken Baumwollsweater. Leider im Hintergrund die Skyline von Manhattan. Mal eben von Suchsdorf aus zum Nachmittagstee nach New York ist nicht drin. Und die zwei Wochen, die sie einmal im Jahr bei ihm verbringt, werden immer beschwerlicher. Für sie. Aber auch für ihn. Im Grunde gibt es nur zwei schöne Tage, wenn Mutter zu Besuch ist: der eine, wenn sie kommt, und der andere, wenn sie wieder geht beziehungsweise zum anstrengenden Rückflug im Flieger verstaut ist.

Dann kommt Karin an die Reihe. Ja, hätte man vor vier Jahren kaum für möglich gehalten, aber Karin steht wieder auf dem Büfett. Geschwungener eleganter Silberrahmen und nur in der linken Ecke am oberen Rand ist das Glas leicht gesplittert. Ansonsten hat Karin den schwungvollen Rauswurf aus der Ahnengalerie unbeschadet überstanden.

Nachdenklich nimmt Frau Heerten den Bilderrahmen hoch und wischt mit dem Staubtuch über die Tochter. Ganz sorgfältig, auch in den Ecken, wobei das Staubtuch über den Sprüngen im Glas ein wenig hakt. Dann wendet sie sich den beiden kleinen Silberrahmen zu, in denen alle normalen Großmütter ihre Enkelkinder stecken haben. Sie atmet tief ein. Zärtlich streicht sie mit dem Staubtuch über die Bilder, ganz so, wie Großmütter es tun. Denn das ist sie: eine ganz normale Großmutter.

Nur die Bilder der Enkelkinder sind nicht so normal. In dem etwas größeren Rahmen lacht ihr ein Bild von einem Mainzelmännchen entgegen – sie hat das mit der hellblauen Mütze gewählt – und in dem kleinen eins von Wum. Sie hätte natürlich auch Wendelin in den Rahmen stecken können, aber sie findet Wum niedlicher. Der passt sicher viel besser zu der süßen kleinen Leonie, die sie noch nie gesehen hat. Von der sie noch nicht einmal ein Bild hat. Eine Gemeinheit, so was. Alle Welt knipst mit dem Handy alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, und ihr gönnt man nicht mal das kleinste Bild von ihren Enkelkindern. Selbst wenn es nur zwei Händchen wären, die unscharf aus einem Kinderwagen lugen. Und das alles wegen dieser dummen Sache.

So. Nachdem nun alles – einschließlich der Enkelkinder – entstaubt ist, hat sie das Schlimmste des Tages überstanden.

Könnte man denken. Und ist auch normalerweise so. Auch heute müsste es so sein, denn bisher war alles wie immer. Der Wecker hat geklingelt wie jeden Morgen. Um sieben Uhr, ganz wie zu Armins seligen Zeiten, obwohl sie jetzt, wo sie allein ist, gemütlich bis mittags im Bett liegen bleiben könnte. Sie hat sich aus dem Bett geschraubt, den Tablettencocktail eingeworfen und ihren Tag gestartet. Hocke vor der Anrichte, Strecksprung vorm Bücherregal, Balanceakt am Sekretär.

Alles wie immer.

Und dann aber doch nicht.

2

Heute nimmt unsere Frau Sabine Heerten den Staubwedel und fegt in einem einzigen großen Schwung die gesamte silbern gerahmte Mischpoke vom Wohnzimmerbüfett.

So was ist natürlich erst mal ein Schock. Hätte sie sich gar nicht zugetraut, und wenn ich ehrlich sein soll: ich ihr auch nicht. Was ist nur in sie gefahren? Das ganze Chaos am Boden. Angedetschte Bilderrahmen, Glassplitter überall, die Bilder liegen wild durcheinander, manche mit der Rückseite nach oben – also wirklich, man mag nicht hinschauen.

Frau Heerten mag auch nicht hinschauen. Zuerst tut sie es zwar trotzdem, starrt wie benommen auf das Wirrwarr, doch dann geht sie schnurstracks in die Küche, setzt sich auf den Küchenstuhl am Fenster und genehmigt sich einen.

Wie sich das anhört: genehmigt sich einen. Da sieht man förmlich die Schnapsflasche vor sich. Aber sie hat gar keinen Schnaps im Haus, nicht mal Cognac. Sie hat nur Eierlikör. »Was meinen die Damen«, flötet sie jeden Montag, wenn ihre Freundinnen zum Kaffeeklatsch kommen, »ein Likörchen zum Kuchen?« Und natürlich, die Damen meinen. Gut, dass sie die hübschen Gläschen in der Vitrine stehen hat. Die machen sich immer ganz wunderbar auf der Kaffeetafel.

Ja, und gerade das ist jetzt die Krux. Dass die Gläschen immer noch samt Eierlikör neben der Spüle stehen. Die Gläschen sind von ihrer Großmutter und wandern selbstverständlich nicht in die Spülmaschine, sondern werden von Hand gespült. Aber eben nicht gleich. Deshalb stehen sie heute noch da, und deshalb genehmigt Frau Heerten sich jetzt einen – schon am Vormittag.

Ist aber ja nur Eierlikör, also ein Likörchen, da hört man schon am »chen«, wie harmlos der ist. Genau genommen gar kein Alkohol. Mehr so was wie Klosterfrau Melissengeist. Auch kein Alkohol, sondern ganz was Gutes. Wie der Name schon sagt: Klosterfrau. Eine Ordensschwester ist was Heiliges. Und Melisse ist was Heilendes. Der Eierlikör hat auch ein »ei« von heilig, also Labsal für die Seele – Prost, denkt sie und gießt das Eierlikörchen in sich hinein – und ebenso von heilend, Labsal für den Körper.

Prost.

Nur das »Geist« in Klosterfrau Melissengeist könnte einen stutzig machen, weil verdammt dicht an dem Wort »Weingeist« dran und damit eindeutig Alkohol. Aber wer denkt bei Klosterfrauen schon an Weingeist? Da liegt der Heilige Geist wirklich näher.

Prost.

Alles in allem ist Eierlikör – genau wie Klosterfrau Melissengeist – ein ganz harmloses Trösterchen für die Frau. Nur eben nicht mehr nach dem sechsten oder siebten. Dann wird so ein Likörchen zu einem ausgewachsenen Likör mit all seinen alkoholischen Nebenwirkungen. Zumal bei Frau Heerten, die in Sachen Alkohol verhältnismäßig ungeübt ist. Aber sie braucht das jetzt. Nach ihrem Kraftakt am Büfett ist sie völlig fertig. Das siehst du schon daran, dass sie sich einfach irgendein Glas von der Spüle nimmt und die Chancen, dass es ihr Glas von gestern ist, allenfalls eins zu vier stehen.

Ich will nicht behaupten, dass sie schwankt, als sie aufsteht. So nun nicht. Aber sie greift zu Mantel und Autoschlüsseln, und das ist doch ein wenig bedenklich. Bei Alkohol am Steuer hat sie normalerweise ihre Prinzipien. Wer keine Prinzipien hat, kennt auch keine Grundsätze, hat Armin immer gesagt, Gott hab ihn selig.

Doch in ihrem jetzigen Zustand – und vor allem wegen des Zustands im Wohnzimmer – wirft sie ihre Prinzipien samt Grundsätzen einfach über Bord. Rein ins Auto und los. Sie muss weg hier. Einfach nur weg.

3

Frau Heerten ist noch nicht weit gekommen, da macht es »Rums!« und dann hoppel, hoppel. Was war das denn? So betrunken, dass sie an eine Unebenheit in der Fahrbahndecke glaubt, ist sie nun doch nicht, vor allem hier zwischen den beschaulichen Einfamilienhäuschen in den Straßen des beschaulichen Suchsdorf.

Als sie aussteigt, sieht sie die Katastrophe.

Ja, tatsächlich, totale Katastrophe. Die kleine Maunzi von nebenan! Schrecklich. Völlig verquer liegt sie unter dem Auto und gibt keinen Maunz mehr von sich.

Was ist das nur für ein schrecklicher Tag. Da hätte sie doch eigentlich vorher ahnen müssen, wie schrecklich er werden wird. Hat man ja oft, dass man was ahnt und weiß: Heute bleibe ich am besten den ganzen Tag im Bett. Aber sie? Nix. Morgens ganz normal Kaffee getrunken, Tabletten genommen, Staub gewischt, nicht die leiseste Ahnung, von nichts. Und dann läuft der Tag so völlig aus dem Ruder. Erst der Wisch über das Wohnzimmerbüfett, dann der Suff und jetzt die Katze. Wer weiß, was noch wird. Schließlich ist erst Vormittag.

Wie in Trance greift sie die Katze, geht ums Auto herum, klappt den Kofferraum auf und legt Maunzi in den Pappkarton, den sie immer für ihr Altglas spazieren fährt. Klappe wieder zu und weiter. Gut, dass es inzwischen elf Uhr ist, da sind keine Schulkinder auf der Straße. Hätte sonst gut sein können, dass sie in ihrem desolaten Zustand auch noch zwei, drei Schüler samt Schulranzen übermangelt. Das Gedränge im Kofferraum mag man sich gar nicht vorstellen.

Ganz benommen kurvt sie mit ihrem Auto weiter durch Suchsdorf. Erst allmählich wird ihr klar, dass sie hinten im Wagen eine tote Katze hat. Noch dazu eine, die sie kennt, Maunzi, die schon so oft bei ihr auf der Terrasse ein Schälchen verdünnte Milch geschlabbert hat. Da will sie gar nicht wissen, was Herr Wagner sagt, wenn er hört, dass sie seine Katze überfahren hat.

Sie atmet heftig aus. Herr Wagner wird es vielleicht nehmen wie ein Mann, aber seine beiden Kinder? Wie oft sind Felix und Mia mit Maunzi auf dem Arm von der Gartenpforte her zu ihr gekommen, haben sich neben sie ins Gras gehockt und erzählt. Ganz so, wie Enkelkinder es tun beziehungsweise wie sie sich vorstellt, dass ihre Enkelkinder es täten, wenn sie welche hätte. Aber sie hat ja keine. Wenn man mal von dem Mainzelmännchen und Wum absieht.

Wie sagt man zwei Kindern, dass ihre geliebte Katze tot ist, weil man eine halbe Flasche Eierlikör mit zwei Schlückchen Klosterfrau Melissengeist verwechselt hat? Weil man nicht mehr im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte war? Und es nicht mehr geschafft hat, der schwarzen Katze auszuweichen. Beziehungsweise sie überhaupt nicht gesehen hat, als sie über die Straße lief. Von links nach rechts – bringt schlecht’s. So geht das Sprichwort, obwohl sie überlegt, dass von rechts nach links – Glück bringt’s nicht wesentlich besser gewesen wäre. Zumindest nicht für Maunzi.

Frau Heerten fährt an den Straßenrand, stellt den Motor ab und versucht nachzudenken. Am besten, die Katze ist einfach weg. Sie wird sie bis zum Abend im Kofferraum liegen lassen und dann in der Dunkelheit in irgendeine entfernte Mülltonne werfen. Ja, so wird sie es machen. Gerade will sie den Motor wieder anlassen, da wird ihr klar: So geht es nicht. Ein bisschen ein anständiges Begräbnis, das muss schon sein. Im Garten. Vielleicht bei dem kleinen Johannisbeerstrauch. Ein kleines Kreuz drauf, das wäre anständig.

Klar, total anständig. Und alles andere als geschickt. Besonders wenn gerade in diesem Augenblick Felix und Mia rüberkämen und ihr erzählten, dass Maunzi weg ist. Selbst wenn die beiden Kleinen nicht kämen und sie vielleicht – Pietät hin, Pietät her – das Kreuz wegließe, würde der Fleck im Rasen sie immer wieder an diesen Tag erinnern. Quasi vorprogrammierte psychische Folter. Nein, das geht nicht.

Es dauert noch eine ganze Weile, bis sie endlich auf das einzig Richtige kommt: Sie wird die Katze in der Abenddämmerung irgendwo an der Uferböschung vom Nordostseekanal heimlich vergraben, und niemand wird je davon erfahren. Oder hat vielleicht irgendwer gesehen, wie sie die Katze überfuhr? Kennt man ja, die Hausfrauen, die den Vormittag mit Kissen auf dem Fensterbrett verbringen. Nein. Nicht in Suchsdorf. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Suchsdorf die beste Gegend Kiels ist – das ist unangefochten Düsternbrook – oder auch nur die zweitbeste. Das ist Kronshagen, das sich sogar weigert, zu Kiel zu gehören. Aber es ist doch immerhin eine der besseren Gegenden. Auch hier sind die Eigenheime nicht umsonst. Deshalb geht die Suchsdorfer Hausfrau brav sich selbst verwirklichen und schafft mit an.

Frau Heerten gedenkt, erst mal nach Hause zu fahren, die Dunkelheit abzuwarten, den Spaten aus dem Keller zu holen, ihn in den Kofferraum zu packen und … da fällt ihr ein, eine Katze hat ja sieben Leben. Beim Öffnen der Kofferraumhaube wird ihr Maunzi bestimmt ins Gesicht springen. Natürlich nur, wenn sie ihre sechs anderen Leben nicht schon verballert hat.

Frau Heerten wird richtig schwindelig, als sich die sieben Katzenleben wie ein Rad in ihrem Kopf drehen. Das wäre ja geradezu großartig, wenn die Katze noch lebte und nachher munter aus dem Auto hüpfte. Wunderbar. Und ihre beiden Adoptiv-Enkelkinder lieben sie weiterhin so innig wie eh und je. Fast wäre sie auf der Stelle ausgestiegen, um die Katze zu befreien. Doch bei Maunzi handelt es sich nicht um eine Wildkatze, sondern um ein vielleicht etwas degeneriertes Stadtkätzchen. Fraglich, ob sie den Weg nach Hause findet.

Endlich hat Frau Heerten die Kraft, den Wagen zu wenden und langsam wieder zurückzufahren. Sie parkt ihr Auto rückwärts an der Ligusterhecke und öffnet die Kofferraumhaube von der Seite her, damit die Katze an ihr vorbeispringen kann, ohne ihr das Gesicht zu zerkratzen. Aber nichts rührt sich. Maunzi liegt noch genau so in der Kiste, wie sie sie hineingelegt hat.

Am liebsten wäre Frau Heerten jetzt ins Haus gelaufen und hätte sich versteckt. Wie damals als Kind. Einfach die Hände vors Gesicht schlagen und rufen: Ich bin nicht da. Und wenn sie die Hände runternimmt, ist alles wieder gut. Die Bilder stehen heil und wohlgeordnet auf dem Büfett, und die Katze lebt.

Ja, es wundert mich nicht, wenn die Leute behaupten, Menschen würden im Alter oft wieder kindisch. So alt scheint Frau Heerten allerdings noch nicht zu sein, sie erinnert sich jedenfalls gerade noch rechtzeitig daran, dass das mit den Händen vorm Gesicht schon als Kind nicht geklappt hat.

Als es zu dämmern beginnt, hält Frau Heerten am Parkplatz auf dem nördlichen Kanalufer schräg gegenüber der Kanalwache und steigt mit Spaten und Pappkarton samt inwendiger Katze aus dem Auto. Die Stelle, an der sie Maunzi begraben will, kennt sie von ihren vielen Spaziergängen mit Armin – damals, als das Leben noch schön war.

Im Augenblick ist das Leben allerdings gar nicht schön. Es ist inzwischen ziemlich dunkel geworden, sie sieht kaum was, als sie sich vorsichtig die Böschung hochtastet. Natürlich hat sie eine Taschenlampe. Sie hat sogar drei – alle zu Hause. Von der Brücke, die von hier unten übermächtig, ja geradezu bedrohlich wirkt, fällt kaum ein Lichtstrahl herab. Um diese Zeit fahren hier nur wenige Autos. Und deren Scheinwerferlicht wird von dem schweren Gerät, das für die anstehenden Umbaumaßnahmen herbeigeschafft wurde, größtenteils verdeckt.

Sie bleibt kurz stehen und sieht zu den dunklen Silhouetten der Baumaschinen hoch. Das hätte ihrem Thomas sicher gefallen – oder noch besser Karin. So viele Puppen hat sie ihr geschenkt, doch das undankbare Kind hat immer nur mit Thomas’ Autos gespielt.

Die Zweige, an denen sie sich nach oben zieht, piksen sie in die Hand und krallen sich in ihrem Mantel fest. Sie hat nur den rechten Arm frei, um sich festzuhalten. Unter dem linken klemmen der Spaten und der Karton mit Maunzi. Zweimal schon wäre sie ihr beinah rausgefallen und die Böschung hinuntergekullert. Frau Heerten ist fix und fertig, als sie endlich an ihrem Ziel angekommen ist und für Maunzi ein geeignetes Plätzchen findet. Hier ist die Erde locker und weich, ideal, um die Katze zu ihrer letzten Ruhe zu betten.

Und schon wieder ahnt sie nichts. Wobei ich wirklich sagen muss: Diesmal ist das total erstaunlich. Wenn man heimlich und verstohlen so dicht an einem Geheimnis ist, dann sind doch alle inneren Antennen auf Empfang und sirren sich die Seele aus dem Leib. Aber Frau Heerten hat nur Augen für diese geeignete Stelle. Sie wird erst stutzig, als ihr Spaten mit einem metallischen Klang auf etwas Hartes trifft.