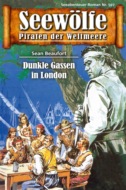

Read the book: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 598»

Impressum

© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,

Pabel ebook, Rastatt.

eISBN: 978-3-96688-012-1

Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de

Burt Frederick

Hexenhölle

Sie wollen Gutes tun – doch die Obrigkeit verdammt sie

Es war dieser jammervolle Laut, der den Schweden stutzen ließ.

Stenmark blieb stehen und horchte in die Stille, die nach dem Verklingen seiner eigenen Schritte entstand. Die Gasse war finster. Eine einsame Ölfunzel, fünf Yards entfernt, brachte nicht mehr Licht, als ein Glitzern auf dem nassen Steinpflaster. Alles andere wurde von Nacht und Nebel verschluckt.

Schwarzgraue Schwaden standen wie eine feste Masse zwischen den Giebeln. Wieder dieser Klagelaut. Stenmark zog die Stirn in dichte Falten. Unwillkürlich tastete er nach dem Griff der Pistole im Gurt.

Im ersten Moment hatte er es nicht für eine menschliche Stimme gehalten. Eher hätte er an eine Katze gedacht, die gequält wurde. Der Londoner Nebel, diese hohe Luftfeuchtigkeit, konnte Töne auf eine solche Weise verfremden, daß man sich die unmöglichsten Dinge einbildete. Daran hatte sich der Schwede mittlerweile gewöhnt.

Jäh wurden das Klagen und Jammern zum Schrei …

Die Hauptpersonen des Romans:

Stenmark – auf der nächtlichen Heimkehr zur Schebecke gerät der blonde Schwede in eine Schlägerei mit unerwarteten Folgen.

Esther Ransom – die hübsche Londonerin nimmt sich der Ärmsten der Armen an und wird als Hexe verketzert.

Gordon Sheehy – der ehemalige Geistliche betätigt sich als Spitzel und Denunziant und wandelt nicht auf Gottes Pfaden.

James Alsworth – der ehrenwerte Lord bekleidet ein Regierungsamt, das er jedoch für eigene Zwecke mißbraucht.

Rufus Halpine – der Schotte huldigt dem Suff und wird schuldig an jenen, die ihm helfen wollen.

Philip Hasard Killigrew – der Seewolf hat etwas dagegen, daß eine hübsche Frau auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird.

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

1.

Stenmark setzte sich in Bewegung. Er zerknirschte einen Fluch auf den Zähnen. Diese graue Suppe gab ihm das Gefühl, sich ständig in einer rechteckigen Grube zu befinden – einerlei, ob er sich nun vorwärts oder rückwärts bewegte.

Die Längsseiten der Grube, das waren die Hauswände. Die Schmalseiten wurden von jenem Schwarzgrau gebildet, das ebenfalls wie eine Wand wirkte. Verdammt lästig war das. Geradeso, als schleppe man dieses Geviert ständig mit sich herum.

Der Schrei gellte.

Stenmark bemühte sich, seine Stiefelsohlen leise aufzusetzen. Andererseits, so sagte er sich, hatten ihn der oder die Peiniger des armen Menschenwesens bis jetzt noch nicht bemerkt. Dabei hörte es sich ganz so an, als spiele sich diese teuflische Quälerei in ziemlicher Nähe ab. Und es war noch völlig unklar, ob es sich bei dem Mißhandelten um eine Frau oder einen Mann handelte. Vielleicht gar ein Kind?

Die Sinne des Schweden gerieten in Aufruhr. O verflucht, wenn das letztere der Fall war, dann würde aber auch alles bei ihm aushaken! Wie häufig hörte man heutzutage, daß Kinder von Erwachsenen gepeinigt wurden. Manchmal aus den unsinnigsten Gründen oder gar aus reiner Willkür. Erst vor zwei Tagen hatte er am Themseufer einen zerlumpten Dreikäsehoch gesehen, der von einem nach Fusel stinkenden bärtigen Strolch verprügelt worden war.

Stenmark hatte den Säufer mit einem Fußtritt in den nächsten Rinnstein befördert und dem Kleinen ein paar Münzen spendiert. Und dann hatte er die Wahrheit erfahren.

Ganze Heerscharen von Kindern und Halbwüchsigen wurden als Bettler eingesetzt, ja, regelrecht verplant. Ungefähr so, wie ein Admiral seine Schiffe in einer Seeschlacht dirigierte. Wer dann, am Ende seines Betteleinsatzes, nicht genügend Geld mitbrachte, wurde mit Schlägen belohnt.

Etwas in dieser Art vermutete der blonde Schwede, während er sich horchend und vorsichtig auf den Ursprung der Schreie zubewegte. Für die Bettelkinder dieser riesigen Stadt gab es keine christlichen Zeitbegriffe. Sie mußten sich auch und besonders noch in den Abendstunden in den Hafengassen herumtreiben, weil dann die Seeleute erfahrungsgemäß einen in der Krone hatten – und mitleidvoller, spendierfreudiger waren.

Stenmark tastete sich an den dunklen Fenstern der schmalbrüstigen Fachwerkhäuser vorbei. Die Fenster waren wie blicklose Augen toter Riesentiere, die aufgereiht dalagen und sich niemals mehr um irgend etwas kümmern würden, was auf dieser Welt geschah.

Die Bewohner der Häuser schliefen zumindest. Oder sie taten so. Wollten sie sich in nichts hineinziehen lassen? War ihnen die eigene Ruhe wichtiger als das Schicksal eines Menschen, der sich offenbar in größter Not befand?

Stenmark konnte nicht anders, er mußte diese Stadtmenschen verachten. Durch ihre Lebensweise entfernten sie sich voneinander. Es interessierte sie nicht mehr, was anderen geschah, und wenn es sich unter ihren Augen abspielte.

Der Schwede erreichte einen Torweg zwischen zwei Häusern und verharrte in der Finsternis. Schräg gegenüber, kaum mehr als fünf Schritte entfernt, konnte er die blassen Lichtflecke von zwei quadratischen Fenstern erkennen. Gelegentlich, wenn die Schreie abrupt aufhörten, weil der Gepeinigte Luft holen mußte, waren stark gedämpfte Männerstimmen zu vernehmen.

Stenmark folgerte, daß es sich bei dem noch erhellten Haus um eine Schenke handelte. Möglicherweise war dort auch der Ursprung des Geschehens zu suchen, das sich im Freien abspielte. An letzterem bestand kein Zweifel, denn die Stimme erhob sich unvermittelt wieder zu ihrem klagenden Schrillen.

Stenmark hatte Mühe, seine Wut noch länger hinunterzuschlucken. Wenn er den Ort dieser Schinderei nicht gleich entdeckte, würde er noch verrückt werden.

Nach zwei Schritten hörte er ein Keuchen durch die Schreie. Dann die dumpfen Laute von Faustschlägen. Stiefel- oder Schuhsohlen scharrten auf rauhem Pflaster.

Stenmark überquerte die Gasse und glitt immer schneller auf die hellen Fenster zu. Im matten Schein der Lichtflecken erblickte er den Durchgang zum Hinterhof der Schenke, einen nicht mehr als einen Yard breiten Schacht zwischen den Seitenmauern des Gasthauses und des benachbarten Gebäudes.

Die Schreie, das Keuchen, das Scharren und die Schläge drangen von dort hervor wie aus einem umgekehrten Trichter.

Der blonde, große Mann aus der Crew der Arwenacks zögerte keine Sekunde. Er beschleunigte seine Schritte und drang in den stockfinsteren Durchgang vor.

Sie bemerkten ihn nicht.

Vier Kerle waren es. Im Licht einer Funzel über der Hintertür verrichteten sie ihr niederträchtiges Handwerk. Der Schreiende, auf den sie einprügelten und den sie mit Fußtritten traktierten, klammerte sich verzweifelt an einem Eisengeländer fest. Es säumte die drei oder vier Steinstufen, die zur Hintertür des Hauses hinaufführten.

Einer der Schläger, ein stiernackiger Glatzkopf, trat mit seinem klobigen Stiefel auf die Handknöchel des hoffnungslos Unterlegenen. Der Kahlkopf rammte seinen Fuß mit aller Kraft auf die schon blutenden Knöchel, und die anderen Kerle hieben und traten ebenfalls. Doch es gelang ihnen noch immer nicht, ihr Opfer zu verschleppen.

Stenmark stürmte auf sie los.

Der Schreiende war rotblond, ein Bulle von Statur. Eigentlich hätte er besser in der Lage sein müssen, sich zur Wehr zu setzen, überlegte Stenmark im letzten Sekundenbruchteil, bevor er sich den Kahlkopf schnappte.

Er packte ihn an der rechten Schulter und riß ihn herum. Der Mann drehte sich wie ein Kreisel und brüllte vor Schreck und vor Wut, als er ins Torkeln geriet. Stenmark setzte nach, ließ ihm keine Verschnaufpause und hämmerte ihn mit seinen eisenharten Fäusten zu Boden, bevor der Bursche wieder sicher auf beiden Beinen stand.

Das Gebrüll ihres Kumpanen ließ die anderen endlich begreifen, daß sie mit ihrem Opfer nicht mehr allein waren. Ruckartig, mit verblüfften Knurrlauten, ließen sie von dem Rotblonden ab. Der Geschundene sackte am Geländer in sich zusammen. Die Kerle schienen nicht im mindesten zu befürchten, daß er die Flucht ergreifen könnte.

Jäh sah sich Stenmark der Übermacht gegenüber. Ihm blieb keine Chance, sich noch um den Kahlkopf zu kümmern.

Die drei, die auf ihn losstürzten, nahmen ihn in die Zange. Jenen, der ihn frontal angriff, konnte er mit seinen wirbelnden Fäusten noch zurücktreiben. Doch die beiden anderen gingen von links und rechts auf ihn los.

Ein wilder Schrei irritierte Stenmark, als er wegtauchte und versuchte, die Angreifer abzuschütteln. Unvermittelt sah er, daß es der Rotblonde war, der sich mit diesem Schrei auf den rückwärts Wankenden warf und ihn zu Boden riß. All seine Wut über das, was man ihm angetan hatte, lag in diesem raubtierhaften Verzweiflungsakt. Denn er war zu langsam und konnte mit seinen blutigen Fäusten auf Dauer nicht viel ausrichten.

Einen Atemzug zu lange war Stenmark abgelenkt. Noch während er sich duckend den Fäusten der Angreifer entzog, begriffen sie seine Absicht. Ein Hieb, der ihn mit voller Wucht in die rechte Seite traf, war die Folge. Schmerz durchstieß ihn wie ein Lanzenstich. Geistesgegenwärtig schaffte er es noch, dem hochschnellenden Stiefel des Kerls zu seiner Linken zu entgehen.

Er überwand den lodernden Schmerz rasch. Einen Moment hatte er Luft und wirbelte herum.

Der Kerl, den er als ersten auf die Pflastersteine geschickt hatte, war im Begriff, sich stöhnend aufzurappeln.

Es wurde noch brenzliger als zuvor.

Stenmarks Instinkt verarbeitete diese Tatsache blitzartig. Für langwierige Überlegungen war keine Zeit. Handeln hieß das Gebot dieser Sekunden. Seine Willenskraft, ohnehin eisern, steigerte sich. Bevor sich die Kerle zu einem neuen Angriff formieren konnten, schnellte er auf den los, dessen Fußtritt er eben entgangen war.

Der Mann war unvorsichtig genug, es erneut mit seinem hochzuckenden Stiefel zu versuchen. Stenmark wich aus, stieß aus der Bewegung heraus vor und packte zu. Der Treter brüllte vor Schreck, als er sein rechtes Bein nicht wieder auf den Boden kriegte.

Im nächsten Moment schwoll sein Gebrüll noch an, denn der Schwede nahm ihm mit einem kurzen Ruck das letzte bißchen Standfestigkeit. Ein harter Aufprall beförderte den Kerl in die schmerzfreie Bewußtlosigkeit. Vermutlich würde er sich in den nächsten Tagen verkriechen, um seine mächtige Beule nicht spazierentragen zu müssen.

Erstaunt sah Stenmark am Rand seines Blickfelds, daß der Rotblonde erfolgreich war. Sein Gegner leistete nur noch schwachen Widerstand.

Die beiden anderen versuchten noch einmal, den Schweden in die Zange zu nehmen. Stenmark konzentrierte sich auf seinen ersten Gegner, wich dem zweiten geschickt aus und schickte den ersten abermals in einen torkelnden Rückwärtsdrall. Er wollte auf den anderen los.

In diesem Augenblick schnappte sich dieser Mann den Torkelnden und zerrte ihn weg – außer Reichweite. Der noch Unversehrte gab einen scharfen Befehl von sich, und die beiden anderen gelangten keuchend und grunzend auf die Beine.

Stenmark wollte sich den einen greifen, der in seiner Nähe war.

Ein Knacken ließ ihn erstarren.

„Keine Bewegung!“ zischte jener Kerl, der als einziger von den Schlägern noch einen Überblick hatte. In seiner Rechten schimmerte der Stahl einer Pistole. Der matte Schein der Ölfunzel zeichnete die acht Kanten des Laufes als scharfe Linien. Die großkalibrige Mündung gähnte schwarz und unheilvoll.

Die Kerle, die eben noch am Boden gelegen hatten, stolperten davon. Gleich darauf waren alle vier verschwunden. Nur noch für eine Sekunde hallten ihre Schritte im Durchgang nach. Dann verschluckte sie der Nebel draußen in der Gasse.

Stenmark verstand die Welt nicht mehr. Er war versucht gewesen, die Verfolgung aufzunehmen. Doch andererseits interessierte es ihn nicht weniger, zu erfahren, was es mit dem rotblonden Hünen auf sich hatte.

Der Mann lehnte am Geländer. Er sah übel aus, jetzt, direkt unter der Funzel. Beulen und Schrammen entstellten sein Gesicht, beide Brauen waren aufgeplatzt. Seine an vielen Stellen geflickte Jacke war an ebenso vielen Stellen eingerissen und würde ihn in dieser Kälte einer Londoner Aprilnacht nur unzureichend schützen.

Angesichts seiner zerschundenen Hände mußte man sich fragen, wie er wohl in den nächsten Tagen einen Bierkrug halten wollte. Denn daß dieses eine seiner Lieblingsbeschäftigungen sein mußte, wurde dem Schweden klar, als er auf ihn zutrat. Eine Wolke von Alkoholdunst wehte Stenmark entgegen.

Dann fing der Rotblonde an zu reden, und er war ein Schotte, dieser Bulle von Kerl, den es aus dem regen- und sturmgepeitschten Hochland nach London verschlagen hatte.

„Sieht so aus, als ob ich dir meinen Dank aussprechen muß, Mac“, sagte er mit schwerer Zunge und im guttural rollenden Akzent der Highlander. Seine graublauen Augen hatten etwas Gutmütiges. Er schien nichts dabei zu finden, seinem Helfer allen Ernstes die blutige Rechte hinzustrecken.

Stenmark klopfte ihm statt dessen auf die Schulter. Die Kleidung des Mannes stank. Es war eine Geruchsmischung aus schalem Bier und jener Brühe, die in schlecht durchgespülten Gossen faulte.

Böse Zungen behaupteten, London stinke zum Himmel – im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern war dieser abgetakelte Schotte ein passender Repräsentant der englischen Hafenstadt.

Stenmark hatte sich davon überzeugen können, daß nicht wenige Gassen einen geradezu betäubenden Gestank ausströmten. Wer die Weite der Weltmeere gewohnt war und sonst jederzeit seine Nase in den Wind halten konnte, der mußte hier in London wahrhaftig einen Schwindelanfall nach dem anderen erleiden.

„So elegant, wie du redest, siehst du nicht aus“, sagte Stenmark unverhohlen und grinste. „Hast ein paar Liter Gebräu zuviel in dich hineingeschüttet, stimmt’s? Aber was ich nicht begreife, ist, warum sie gleich zu viert über dich herfallen. Danach, daß es bei dir was zu holen gibt, siehst du nämlich auch nicht aus.“

Der Schotte verzog die Schrammen- und Beulenlandschaft seines Gesichts und sah dadurch aus wie ein zusammengequetschter lederner Wasserschlauch.

„Ich war mal Steinmetz“, brummte er betrübt. „Hab die schönsten Grabmale in ganz Edinburgh zurechtgehauen.“

„Das ist lange her, was?“

Das Knarren einer Tür und eine Frauenstimme unterbrach die beiden Männer.

„Haben sie euch am Leben gelassen?“ Die Frau beantwortete sich die Frage gleich selbst. „Sieht so aus, ja. Also gut, herein mit euch! Los, los, beeilt euch!“

Stenmark hatte sich erstaunt umgedreht. In der offenen Hintertür des Nachbarhauses stand eine ältere Frau, groß und hager, mit einer Laterne in der erhobenen Linken. Eine resolute Frau, die zupacken konnte. Das war ihr anzusehen.

Der Schotte gehorchte ihrer Aufforderung erstaunlich bereitwillig, und Stenmark wußte nichts Besseres, als ihm zu folgen. Das Geschehen erschien ihm immer rätselhafter.

„Ich schicke meinen Sohn zu Esther“, sagte die Frau und führte die beiden Männer in die Küche, wo sie die Laterne an einen Deckenhaken hängte. Sie zeigte zu dem Tisch und den Stühlen auf dem kalten Steinfußboden. „Wartet hier und rührt euch nicht vom Fleck.“

Sie streifte den Schweden mit einem forschenden Blick, ehe sie sich abwandte. Offenbar hatte sie genau mitgekriegt, was sich abgespielt hatte. Natürlich hatte sie nicht eingreifen können – eine Frau gegen vier üble Schlagetots.

Aber wenn sie es gehört hatte, mußten auch die anderen Nachbarn etwas mitgekriegt haben.

2.

„Mein Freund, ich danke dir“, sagte der Schotte, indem er den Kopf in beide Hände stützte und sein Gegenüber aus halbgeschlossenen Augen ansah.

„Ich will keinen Dank“, entgegnete Stenmark. „Eine Erklärung wäre mir lieber. Übrigens haben wir einander noch nicht vorgestellt.“ Er nannte seinen Namen und fügte hinzu, daß er zur Crew des Kapitäns Killigrew gehöre, dessen Schebecke an der Towerpier liege.

„Bist kein Englishman, was?“ sagte der Schotte. Er zog die Brauen hoch, ohne den schweren Kopf aus den Händen zu nehmen. „Das macht dich noch sympathischer. Bist ein richtiger Nordmann, stimmt’s?“

Stenmark nickte. „Und du?“

„Oh, entschuldige!“ Betroffenheit spiegelte sich in der Miene des Rotblonden. Er ließ die blutverkrusteten Hände auf die Tischplatte fallen und hob den Kopf. „Ich heiße Rufus Halpine.“

„Nicht MacHalpine?“

„Auf den Arm nehmen kann ich mich selber.“

„Glaube ich. Wer ist Esther?“

„Ein Engel in Menschengestalt, wenn du mich fragst. Aber …“ Er unterbrach sich und zögerte.

„Aber was?“

„Es gibt eine Menge Leute, die sie eher für eine Hexe halten.“

Stenmark runzelte die Stirn. „Ich halte dir zugute, daß du noch nicht ganz an Deck bist. Sonst würdest du nicht solange in Rätseln sprechen.“

Halpine grinste schief und verlegen. „Nimm’s nicht krumm, Mister Stenmark. Habe meine vier Sinne nicht ganz beisammen. Oder wieviel gibt’s davon?“

„Schon möglich, daß dir einer fehlt.“

Der Schotte schlug auf den Tisch, daß es krachte. Er wollte lachen, verzog aber im selben Moment schmerzerfüllt das Gesicht und hielt sich die schmerzende Faust. „Du bist richtig, Nordmann, goldrichtig.“ Er schnaufte wie nach einer unendlichen Mühe. „Ich kann dir sagen, wenn du nicht aufgekreuzt wärst, säße ich jetzt in irgendeinem stinkenden Loch, hinter einer verriegelten Tür, und würde nur noch jammern. Die Schweinehunde hätten mich garantiert halb totgeschlagen, ehe sie mich verschleppt hätten.“

Stenmark nickte. Er sah ein, daß sein Gegenüber keine zusammenhängende Schilderung zustande brachte. Er würde abwarten müssen, bis die Frau zurückkehrte. Vielleicht erfuhr er dann, warum vier ausgewachsene Kerle auf einen wehrlosen Betrunkenen losgegangen waren. Sie hatten zweifellos nicht vorgehabt, ihn auszurauben. Denn nach einem lohnenden Objekt sah er nun wahrhaftig nicht aus.

Stenmark ging zur Pumpe, die sich neben einem steinernen Trog befand. Er füllte zwei Mucks mit Wasser und trug sie zum Tisch.

„Wie wäre es, wenn du dich ein bißchen säubern würdest?“ sagte er. „Könnte ja sein, daß es deinen Wunden guttut, nicht wahr?“

Rufus Halpine trank einen Schluck Wasser, verzog angewidert das Gesicht und schob den Becher von sich.

„Das erledigen die lieben Engel“, sagte er und verdrehte die Augen. Es sollte schwärmerisch aussehen, ließ jedoch eher befürchten, daß er in eine Ohnmacht wegkippen würde.

Stenmark schüttelte den Kopf und schenkte es sich, weitere Fragen zu stellen. Er brauchte jedoch nicht mehr lange zu warten.

Schon am Klang der leichtfüßigen Schritte hörte er, daß es nicht die Frau war, die sie in die Küche geführt hatte.

Im nächsten Moment glaubte er, seinen Augen nicht mehr trauen zu können.

Die Tür wurde behutsam geöffnet – geradeso, als befürchteten die Eintretenden, jemanden durch allzu forsches Verhalten zu erschrecken.

Zwei junge Frauen waren es – sehr jung und ungewöhnlich hübsch.

Stenmark ertappte sich nach langen Sekunden dabei, daß er den Mund nicht wieder zugekriegt hatte. Doch er konnte den Blick nicht von ihnen wenden: Beide trugen einfache Umhänge, die so aussahen, als wären sie aus Sackleinen geschneidert. Die triste Kleidung erniedrigte sie dennoch nicht zu grauen Mäusen.

„Los, kommt schon!“ sagte die eine energisch. „Ihr müßt hier weg!“ Sie war schwarzhaarig und so rassig, wie man sich eine Spanierin oder eine Italienerin vorstellte.

Stenmark glaubte, Atemzüge lang die Glut ihres Blickes zu spüren. Doch ihr Interesse für ihn mochte Einbildung sein, Wunschdenken vielleicht.

Rufus Halpine erhob sich willig und tappte wie ein honigtrunkener Bär auf die Frauen zu. Die andere, die ihm beim Arm nahm, hatte mittelblondes Haar und braune Augen. Auch sie war auf ihre Weise eine Schönheit, wirkte allerdings etwas kühler als ihre Gefährtin.

„Und du?“ herrschte die Schwarzhaarige den Schweden an. „Brauchst du eine Extra-Einladung?“

Schon in der Tür, wandte sich Halpine um und grinste bis zu den Ohrläppchen. „Mann, auf was wartest du, Mac? Wir kriegen ein trockenes Quartier für die Nacht, sie versorgen deine Schrammen und Beulen, und morgen gibt’s ein Frühstück – ein Frühstück, sage ich dir! Ein Frühstück …“

Brabbelnd schwärmte er noch im Korridor von der Morgenmahlzeit, während ihn die Braunäugige schon energisch hinausschob.

Stenmark wollte erklären, daß er eine trockene Unterkunft und alle anderen Vorzüge an Bord der Schebecke habe. Daß er keine mildtätige Hilfe brauchte. Daß er kein Säufer sei und nicht mit Rufus Halpine über einen Kamm geschoren werden wollte.

Aber er sagte doch nichts davon. Seine Neugier war stärker. Er wollte nun endlich herausfinden, was es mit diesem merkwürdigen Geschehen auf sich hatte.

Mit einem Lächeln reagierte er auf den Befehlston der Schwarzhaarigen. Und erneut mußte er staunen, als er sah, wie die Selbstsicherheit in ihrer Miene zerbröckelte.

„Eine besondere Einladung von Ihnen würde mir sehr gut gefallen“, sagte er mit einer angedeuteten Verbeugung. „Aber in Anbetracht der Umstände verzichte ich diesmal noch darauf, Madam. Mein Name ist übrigens Stenmark. Es freut mich, Sie begleiten zu dürfen.“

Die Reihe war an ihr, verdattert zu sein.

„Ich bin Samantha Hogan“, erwiderte sie wie ungewollt und blinzelte verwirrt.

Stenmark nickte ihr zu und ging an ihr vorbei. Er sah Halpine und die andere junge Frau am Ende des Korridors, zur jenseitigen Straße hin. Allem Anschein nach legten die beiden Helferinnen Wert darauf, daß die Frau, die die Männer in ihrem Haus aufgenommen hatte, nicht mit der Hilfsaktion in Verbindung gebracht werden konnte. Weder jene resolute Frau noch ihr Sohn, von dem sie gesprochen hatte, ließen sich blicken.

Samantha Hogan und ihre Gefährtin führten die beiden Männer durch ein Labyrinth engster Gassen. Nicht einmal Pferdefuhrwerke hätten Platz gehabt. Stenmark erkannte, daß sie mit voller Absicht diese unauffällige Marschroute wählten. Sie wollten um keinen Preis auffallen.

Es dauerte kaum mehr als zehn Minuten, dann erreichten sie eine breitere Gasse. Stenmark konnte das Straßenschild entziffern, da es von einer Laterne erhellt wurde. Exeter Lane. Er prägte es sich ein.

Samantha und ihre Gefährtin blieben mit den beiden Männern auf der dunklen Seite der Gasse. Eine Vorsichtsmaßnahme, die überflüssig zu sein schien. Denn keine andere Menschenseele war zu sehen. Nichtsdestoweniger mußten die Frauen handfeste Gründe für ihr Verhalten haben. Davon war Stenmark überzeugt.

Weder Samantha Hogan noch die Braunäugige erweckten den Eindruck, daß sie sich über die Bedeutung jedes ihrer Schritte nicht vollständig im klaren waren. Samanthas Gefährtin stützte Rufus Halpine, indem sie seinen Arm hielt. Er hatte nicht das geringste dagegen einzuwenden, obwohl er längst ernüchtert und keineswegs mehr unsicher auf den Beinen sein mußte.

Nach ungefähr dreißig Yards gab es eine große Lücke in der Reihe der sonst schmalgiebligen Häuser, die auch am Exeter Lane dicht an dicht standen. Die Lücke maß gut und gerne fünfzig Yards. Bäume und Sträucher, deren Zweige noch kahl waren, säumten die Straßenseite des Grundstücks und formten einen Eingang, der wie einer dieser italienischen Gärten aussah, die derzeit in den noblen Londoner Kreisen große Mode waren.

Durch das Gewirr der dürren Zweige schimmerte Licht. Beim Näherkommen sah Stenmark, daß es sich um Laternen handelte, die eine hellgraue, fast weiße Gebäudefassade beleuchteten. Es war ein hochherrschaftliches Bauwerk, aus edelstem Sandstein errichtet und dadurch aus der Masse des Tudor-Fachwerks herausragend.

Sie überquerten die Gasse und betraten den Garten, der im Sommer vermutlich kaum noch etwas von dem Haus sehen ließ. Stenmark spürte die Erleichterung der beiden Frauen. Ihre Haltung war weniger angespannt.

Samantha Hogan musterte ihn von der Seite. Er wandte den Kopf, und ihre Blicke begegneten sich. In der schwachen Helligkeit der Laternen sah Stenmark ihr Erröten. Rasch blickte sie wieder nach vorn – wie ein kleines Mädchen, das bei einem Streich ertappt worden war.

Er brach das Schweigen. „Sind Sie Engländerin, Madam?“

Aus ihrem erneuten Seitenblick schloß er, daß sie froh darüber war, wie er ihr über den für sie peinlichen Moment hinweghalf.

„Ja“, antwortete sie leise und gar nicht mehr so energisch wie im ersten Augenblick ihrer Begegnung. „Warum fragen Sie?“

„Sie sehen hinreißend aus. Wie eine Spanierin. Oder eine Italienerin.“

„Süßholzraspler!“ Sie lachte und errötete diesmal nicht.

„Nein, ich meine es ernst.“

Samantha sah ihn aus leuchtenden Augen an. „Grisina ist Italienerin, meine Freundin.“ Sie deutete mit einer Handbewegung auf die Braunäugige, die bereits den Hauseingang erreichte und Halpine hinter sich herzog. „Grisina Musante. Sie ist waschechte Italienerin, obwohl sie nun wirklich nicht so aussieht. Sie ist die Tochter eines italienischen Kaufmanns, dem bis vor kurzem eine Handelsagentur in London unterstand. Grisina hat sich schon vor zwei Jahren von ihrer Familie losgesagt. So lange arbeiten wir beide bereits für Esther Ransom. Jetzt, als ihre Eltern und Geschwister nach Mailand zurückgingen, blieb Grisina allein in London. Es ist ihr nicht leichtgefallen, aber bei Esther haben wir alle ein neues Zuhause gefunden.“

„Warum erklären Sie das einem Trunkenbold?“

„Wie bitte? Wie – wie können Sie so etwas sagen?“

„Aber Sie halten mich doch für einen Säufer. Oder etwa nicht?“

„Das war nur zu Anfang. Jetzt weiß ich es besser.“ Samantha blieb unter dem schmalen Säulenvordach stehen. Sie lächelte auf einmal, als sie den blonden Mann ansah. „Jetzt habe ich das Gefühl, daß Sie sich ein bißchen einschleichen wollen, Mister Stenmark.“

„Warum schicken Sie mich dann nicht weg?“

Ihr Blick bemächtigte sich des seinen und ließ ihn nicht mehr los. Ein zarter Schleier schien sich über ihre dunklen Augen zu senken, und doch verlor ihr Blick nichts an Intensität. „Würden Sie sich denn einfach wegschicken lassen, Mister Stenmark?“

„Nein“, erwiderte er mit belegter Stimme. „Und lassen Sie um Himmels willen den Mister weg. Das Sie halte ich auch für überflüssig. Seeleute haben keine Zeit für so überflüssiges Wortgestelze.“

„Verzeihung. Im Umgang mit Trunkenbolden haben wir es uns angewöhnt, vorsichtig zu sein.“ Samantha sagte es verschmitzt und augenzwinkernd. „Manchmal weiß man nicht, wie diese Kerle reagieren. In ihrem Zustand sind sie oft die reinsten Mimosen. Und entsprechend gefährlich.“

Die Stimme der Italienerin erklang aus der Eingangshalle des großen Hauses. „Samantha, wo bleibst du denn?“

Die Schwarzhaarige reagierte nicht. Sie blickte unverwandt zu Stenmark auf und sagte leise: „Nun, ich möchte auch das Wort Madam nicht mehr hören. Und was das Sie betrifft …“

„Wir sollten Grisina und dieses wandelnde Whiskyfaß nicht warten lassen“, entgegnete Stenmark ebenso gedämpft. „Ich bin sicher, ich werde gleich erfahren, was es mit der rätselhaften Esther auf sich hat.“

Samantha nickte. Kurz entschlossen nahm sie seine Hand und zog ihn mit sich. Stenmark spürte eine kribbelnde Wärme, die von ihrer zarten Hand ausging, in seinem Arm hochstieg und bald seinen ganzen Körper erfüllte.

Hölle und Teufel, er hatte Mühe, sich überhaupt auf seine Umgebung zu konzentrieren. Wenn ihn nicht alles täuschte, verdankte er es diesem schottischen Saufbold, daß er in einen Zauber verfallen war, wie er ihn noch nie erlebt hatte.

Dieser Zauber hatte die Gestalt einer südländischen Schönheit, war jedoch Engländerin und hieß Samantha Hogan.

Er blickte auf ihre schmale, aber kräftige Hand, die ihn so zielstrebig führte. Samantha war es gewohnt, Männer zu lenken. Männer wie Rufus Halpine jedoch. Stenmark empfand es nicht als Gängelei. Diese zauberhafte junge Lady erweckte den Eindruck, daß sie stolz war, ihr Reich vorzeigen zu können.

„He, Nordmann!“ rief Halpine grunzend und sah ihn blinzelnd, mit vorgerecktem Klotzkopf an. „Willst doch wohl keine vertraulichen Gespräche führen, was? Daß du mir nicht anfängst, mit unserem Engel Samantha herumzuturteln! Die Ladys sind für alle da, verstanden?“ Er hob gespielt tadelnd den Zeigefinger der freien Hand.

„Entweder bist du zu nüchtern“, entgegnete Stenmark grinsend, „oder du siehst schon wieder Gespenster – jene die aus dem Wasser des Lebens entspringen.“

The free sample has ended.