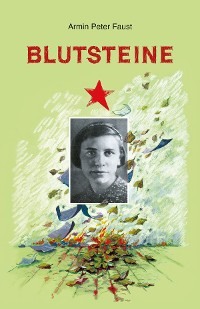

Read the book: «Blutsteine»

© E-Book-Ausgabe 2013

Rhein-Mosel-Verlag

Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel

Tel. 06542-5151 Fax 06542-61158

www.rhein-mosel-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-89801-826-5

Ausstattung: Cornelia Czerny

Korrektorat: Melanie Oster-Daum

Umschlagentwurf: Julia Johanna Faust

Armin Peter Faust

BLUTSTEINE

Erzählung

Die Toten kann man nicht verleumden. (Philip Roth)

Ohne uns hätten sie es leichter gehabt. (Bertolt Brecht)

Hätte ich noch beten sollen? (Birgit Gebhardt)

RHEIN-MOSEL-VERLAG

für Elvira Eisenschneider †

Prolog

Steine existieren ewig.

Menschen nicht.

Steine sind unsere ältesten Verwandten.

Ihre Existenzform ist das Passiv.

Mit Zeitwörtern sind sie nicht zu beschreiben.

Sie haben Zeit.

Wir nicht.

Steine sind chemische Verbindungen.

Wie wir.

Physikalisch sind sie uninteressant.

Sie bewegen sich nicht.

Sie haben keine Fallhöhe.

Sie beugen sich nur der Gravitation, wenn sie als Wurfgeschosse missbraucht werden.

Waffentechnisch haben sie nur im Neolithikum kurzzeitig (ungefähr 50 000 Jahre) eine Rolle gespielt.

Sie sind hart und bodenständig.

Steine sind grammatisch männlich.

Im Winter sind sie kalt, erfrieren aber nicht.

Im Sommer sind sie warm, schmelzen aber nicht.

Ihre Geschichte ist vorgeschichtlich.

Ihre Gegenwart ist souverän.

Ihre Zukunft vorerst unendlich.

Wir sind endlich.

Einer zukünftigen Apokalypse würden Steine wohl erfolgreich widerstehen.

Sie sind für Grabsteine gut geeignet.

Wir Menschen können hassen.

Wir können lieben.

Wir können trauern.

Wir können uns freuen.

Wir seufzen oft.

Wir weinen, wenn wir Schmerz empfinden.

Wir arbeiten, um zu leben.

All das können Steine nicht.

Nur ein Stein scheint eine Ausnahme zu machen:

der BLUTSTEIN.

Er kann bluten.

Wie wir.

Weder im Schild des Hohenpriesters, noch am Portal des Himmlischen Jerusalem kommt der Blutstein vor. Literarisch ist er noch nie gewürdigt worden, nicht einmal von Adalbert Stifter.

Mineralogen nennen ihn Hämatit.

Das Adjektiv edel passt nicht gut zu ihm. Denn: Er ist dem Rost verwandt (Fe(OH)3).

Sein Steckbrief (nach Dr. ing. Walther Fischer, Praktische Edelsteinkunde, Kettwig (Ruhr), 1954, S. 147f.) ist kurz:

Hämatit (griech.), Fe2O3, ditrigonal-skalenoedrich, in radialstrahligen Aggregaten mit niedriger Absonderung, vielfach auf Eisenlagerstätten auftretend, v.a. in Cleator Moor, Cumberland (Nordwestengland), Sao Paulo (Brasilien), in Ostindien und im Westerzgebirge.

Spezifisches Gewicht: 4,9 – 5,3, Härte

(Nach F. Mohs): 5,5 – 6,5

Strich: rot

Wie Blut.

Prolog in Klammern

(Vielleicht ist es unanständig, ein Buch mit dem Personalpronomen Ich zu beginnen. Dennoch tue ich es und rechtfertige dies damit, dass ich in den folgenden Sätzen sage, was ich alles nicht bin. Zudem wird das Selbstbewusstsein, das in diesem Wort liegen mag, schon nach wenigen Sätzen relativiert, indem ein Anderer den angedeuteten Rahmen der Erzählung mit Fragmenten einer Frauenbiographie der ersten blutigen Hälfte des 20. Jahrhunderts zu füllen versucht.)

*

Ich bin nicht Ödön von Horváth. Er wurde in Paris von einem Baum erschlagen, bevor es die Faschisten getan hätten. Als ich vor Jahren sein Grab aufsuchen wollte, fand ich auf dem Cimetière de Thiais nur einen kleinen verwilderten Hügel mit einem Bäumchen, das sich nicht um Beachtung bemühte. Vielleicht ist es jetzt, zwanzig Jahre danach, etwas größer geworden. Aber einen Menschen zu erschlagen, würde ihm wohl kaum in den Sinn kommen. Mir übrigens auch nicht.

Ich bin auch nicht Serenus Zeitblom, der Gymnasiallehrer, den Thomas Mann erfunden hat, um in seinem »Doktor Faustus« die Rolle des Biographen, des armen Musikers Adrian Leverkühn, zu spielen. Von Musik verstehe ich zu wenig, höre sie aber gern, in allen Lebenslagen, im Himmel und auf Erden.

Ich bin auch nicht Stiller, der Max Frischs Identitätssucher ist, denn meine Identität spielt hier keine Rolle. So kann ich getrost das Personalpronomen Ich an meinen Erzähler abgeben und einen Spaziergang zum Friedhof machen. Dort liegt zwar nicht das Personal der folgenden Erzählung, aber eine kleine Bronzetafel am Fußende eines Grabes weist auf zwei Personen hin, die im April 1944 in den Konzentrationslagern Oranienburg und Mauthausen hingerichtet wurden.

Manchmal, wenn mich niemand beobachtet, besuche ich den Friedhof, trete vor die Tafel und verneige mich.

Nun soll ein anderer aus den Kulissen treten und das Wort ergreifen, denn zum Verneigen hat er eher einen Grund als ich.

*

Mein Name sei Martin Krimkorn. Ich stamme aus einem Ort im Erzgebirge, habe Naturwissenschaften studiert, mich in jungen Jahren für das Fliegen, eine unpopuläre Partei und ein Mädchen begeistert.

Heute, als alter Mann, bekenne ich, dass ich die Liebe zur Fliegerei zeitbedingt aufgeben musste, wollte ich doch keine Bomben auf mein Vaterland werfen. Die Liebe zu einer Partei hat sich im Alter in eine vage Sympathie gewandelt, die gepaart ist mit einer zwar wirkungslosen, aber doch sehr virulenten Kritik am »Raubtierkapitalismus« unserer Tage, und ich bin mit Jean Ziegler der Meinung, dass dieser Begriff wohl eine »Beleidigung der Raubtiere« ist. Die Liebe zu einem Mädchen hält immer noch an, obwohl sie Fragment geblieben ist, und es ihr nicht vergönnt war, mit mir alt zu werden. Dennoch bewirkte sie zweierlei: Zum einen sah ich mich verpflichtet, das jenem Mädchen gegebene Versprechen, meine Doktorarbeit über »Die deutschen Emigranten in Moskau nach 1933« zu Ende zu führen. Das habe ich getan. Meine Arbeit erschien 1958 in englischer Sprache, also unter Bedingungen, die in Zeiten des Kalten Krieges nicht gerade günstig waren. Das Mädchen, dem sie gewidmet ist, konnte sie nicht mehr lesen. Zum anderen musste ich mich – wiederum zeitbedingt – zum Historiker entwickeln, denn ich war zwischen 1933 und 1944 zum Zeitzeugen herangereift, der nicht schweigen wollte. Dieser Verpflichtung zum Reden nachzukommen, muss einem denkenden Menschen, und erst recht einem Naturwissenschaftler, schwerfallen, denn die Muse Klio ist ein störrisches Wesen; die Tätigkeit des Historikers gleicht so ja doch einem Stochern im Nebel, und sein Instrument ist fast immer der Blindenstock. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach glauben nur Dilettanten, die historische Wahrheit ergründen zu können. Da gleichen sie dem Famulus Wagner, der so selbstverliebt bekennt, dass er zwar viel weiß, aber »alles wissen« möchte. Nein, ein Wagner bin ich bei meinen Bemühungen nicht geworden. Faust zu sein, fällt mir leichter, denn das Bewusstsein, die Wahrheit nicht erreichen zu können und darüber dennoch nicht zu verzweifeln, obwohl das Verzweifeln sehr in Mode gekommen ist, macht uns frei, so frei, die eigenen Irrtümer zu akzeptieren und ins Kreative zu wenden.

Dies soll im folgenden Text hauptsächlich geschehen. Wenn aber der Leser darüber hinaus durch den Text noch veranlasst würde, den herkömmlichen und meist männlich geprägten Heldenbegriff zu hinterfragen und auf den Grabsteinen der Opfer verstohlen einen Stein oder eine Blume zu hinterlegen, wäre schon viel gewonnen, denn von der Welt ist in dieser Hinsicht nicht viel zu erwarten.

Sie tut, was ihr am leichtesten scheint und sie am besten kann: Sie schweigt.

Die Sterne und die Steine schweigen, die Mond- und die Sonnensteine.

Nur die Blutsteine schreien manchmal. –

*

Als die griechische Dichterin Erinna im Jahre 583 v. Chr. in Mytilene auf der Insel Lesbos starb, weinte nicht nur Sappho, ihre Lebensgefährtin, sondern auch die Sklavin ohne Namen, die ihr junges Blut von den Marmorplatten wischte. Der neunzehnjährigen Erinna wurden zwei Statuen errichtet. Andere Dichter schrieben Epigramme zu ihrem Ruhm.

Als Jeanne d’Arcs rotes Haar 1431 in Rouen auf dem Scheiterhaufen verglühte, spuckte der Bischof von Beauvais vor der Hexe auf’s Pflaster und lud das Gericht zu einem Umtrunk ein. Eine Handvoll Asche wurde nach Domrémy gebracht und unter einem Holunderstrauch für die Ewigkeit vorbereitet. Die Tränen der Mutter fielen auf das Pflaster vor dem Pferdestall, denn ihr Kind war nur 19 Jahre alt geworden. Jeanne d’Arc wurde 1920 heilig gesprochen. François Villon, Voltaire, Friedrich Schiller, Alexandre Dumas, George Bernard Shaw, Paul Claudel, Max Mell, Jean Anouilh, Bert Brecht und Anna Seghers haben sie bedichtet: lyrisch, episch und dramatisch. In fast jeder französischen Stadt hat man ihr ein Denkmal errichtet.

Das Mädchen, von dem hier die Rede ist, wurde auch nur 19 Jahre alt. Ihr sind in ihrem Heimatort keine Statuen aus Stein oder Bronze errichtet worden. Auch Epigramme zu ihrer Ehre gibt es nicht. Nur manchmal liegt ein Stein auf der kleinen Gedenkplatte auf dem Friedhof in Fischbach und ein roter Stern steht über der Hinrichtungsstätte im KZ Oranienburg.

Viele Touristen besuchen Jahr für Jahr das Konzentrationslager und laufen achtlos über die Steine, wo sich im grausigsten Jahrzehnt des 20. Jahrhundert fast jeden Tag das Da-Sein von Menschen mit dem Nicht-Sein blutig vermischte.

*

Fischbach

Das Mädchen rückte den Brotkorb auf dem Küchentisch zur Seite, öffnete den Schulranzen, zog die Schiefertafel hervor und legte sie auf das Wachstuch des Tisches. Hausaufgaben waren zu erledigen. Erledigen, was für ein merkwürdiges Wort, dachte sie. Sie stützte den Kopf auf und blickte durch das Fenster auf den kahlen Holunderbusch, in dem sich ein paar Spatzen zankten. Braun und grau waren sie wie Großmutters Schürzen. Ihr Blick wanderte zurück. Dort an der Kleiderleiste neben der Kellertür hing Vaters Blaumann am Haken, denn er wurde seit Anfang Dezember nicht mehr in der Werkstatt gebraucht.

Ein großer Auftrag, synthetische Spinelle in Scheren- und Treppenschliff, war zurückgezogen worden, ohne Angabe von Gründen. Aus Elterngesprächen hatte sie aufgeschnappt, dass es politische Sachen wären, die zu dieser ärgerlichen Absage geführt hätten, denn – so hatte Vater wortwörtlich gesagt – kein Brauner würde in Zukunft einem Roten Arbeit geben.

Als sie von Großmutter wissen wollte, was es mit diesen merkwürdigen Farbgegensätzen auf sich habe, hatte diese nur mit einem Seufzer geantwortet.

Wieder schaute das Mädchen zu den Sperlingen hinüber. Sie hatten ihren Zank aufgegeben und saßen nun missmutig und aufgeplustert auf dem grauen Ast, so als warteten sie auf den ersten Schnee.

Fast wie eine Familie, dachte das Mädchen, meine Familie; nur sägte hier keiner am Ast, auf dem sie saßen. Sie seufzte einen Moment, einen kurzen Moment, und drehte die Tafel um. Ja, da stand noch das Weihnachtsgedicht, das der Lehrer an die Tafel geschrieben hatte. Nur widerwillig hatte sie es auf den Schiefer gekratzt; und als aus dem Widerwillen Wut geworden war, hatte sie den Griffel so fest aufgedrückt, dass die Spitze abgebrochen war. Mit dem stumpfen Schreibgerät hatte sie das Gedicht zu Ende geschrieben. Etwas in ihrem Innern hatte sich dagegen gesträubt:

Du lieber, heilger, frommer Christ,

weil heute dein Geburtstag ist,

so ist auf Erden weit und breit

bei allen Kindern frohe Zeit.

Sie murmelte die Verse leise ein paarmal vor sich hin, behielt die Tür zum Flur im Auge und horchte, ob nicht das Tok, tok von Großmutters Gehstock auf den Dielen zu hören wäre. Es blieb ruhig im Haus, in ihrem Innern nicht. Immer wieder stockte ihr Murmeln, wenn sie den letzten Vers vor sich hinsagte: … bei allen Kindern frohe Zeit. – Sie musste schlucken, zweimal, dreimal … Dann stand sie ruckartig auf, spuckte auf den kleinen Wischlappen, der mit einer Kordel an der Schiefertafel befestigt war, und wischte mit trotzigen Bewegungen den »lieben, heilgen Christ« und die »frohe Zeit« weg. Sie würde das Gedicht nicht auswendig lernen, selbst wenn Großmutter sie darum bitten würde, was zu erwarten war.

Vater war arbeitslos seit dem 1. Dezember 1931, was auch zu erwarten war. »Ausgerechnet im Advent«, hatte Großmutter gesagt, ihr Taschentuch auseinander gefaltet, die Augen kurz bedeckt und sich dann ungewöhnlich laut geschneuzt. Ihre Tränen hatte das Kind trotzdem wahrgenommen, aber auf die Frage nach dem Grund hatte Großmutter nur auf die Zwiebeln gedeutet.

Seit Großvater pensioniert war, hatte das Kind, öfter als ihm lieb war, das Gefühl, zwischen den Eltern und den Großeltern vermitteln zu müssen. Aber seit Mutter das Kirchenblättchen vor ihren Augen zerrissen und in den Brennholzkasten geworfen hatte, waren die Versöhnungsversuche des Kindes schwieriger geworden und zuletzt ganz erfolglos geblieben. Selbst als sie die Fetzen wieder aus dem Kasten geholt, mit Großvaters Klebstoff zusammengeklebt und vor Großmutter ausgebreitet hatte, versagte ihr kindliches Trostmittel.

Seitdem hatte GLAUBE UND HEIMAT keine Heimat mehr in dem Haus, über dem nun – wie Großmutter bitter bemerkte – ein roter Stern stehe. Als sie Großvater danach fragte, sagte dieser etwas resigniert, dass der einzige rote Stern, den er kenne, die Venus sei, aber diese sei viel, viel älter als GLAUBE UND HEIMAT. Damit konnte sie nun wenig anfangen und dachte wieder an Großmutter. Aber wenn sie jetzt zu ihr in die Küche käme und sie bitten würde, doch mit ihr ein Weihnachtslied zu singen, was würde sie ihr dann sagen? Sie blickte auf das ausgewischte Gedicht und überlegte sich eine Ausrede; aber auf dem Gang blieb alles ruhig.

Sie blinzelte zu der kleinen Anrichte hinüber, auf der ein Foto ihres Vaters in einem kargen Holzrähmchen stand. Sie fühlte sich auf einmal gedrängt, das Bild in die Hand zu nehmen, es zu betrachten und daraus Kraft zu gewinnen, sich Großmutters Wunsch nach Weihnachtsgedichten und -liedern zu widersetzen.

Sie hielt das Foto ganz dicht vor ihre Augen, so dass sich ihr eigenes Gesicht neben dem des Vaters spiegelte. Ja, da stand Vater in Matrosenuniform, und sie ließ ihre Blicke von den Schuhen bis zu der prächtigen Mütze wandern, auf deren Rand eine weiße Aufschrift, von der sie aber nur ein Wort entziffern konnte, zu sehen war. KIEL stand dort, und sie hatte schon beim ersten Betrachten vermutet, dass dieser Ort am Wasser liegen müsse, denn im Bildhintergrund waren zwei Kriegsschiffe mit Kanonen und heftig qualmenden Schornsteinen zu sehen.

Damals hatte sie noch nicht lesen können und die Großmutter gefragt, was denn da auf der Rückseite hingekritzelt war. Sie hatte ihr jedoch nicht geantwortet.

Auch jetzt drehte sie das Foto wieder um und las leise vor sich hin: Zum Andenken an unseren Matrosenaufstand in Kiel, November 1918.

Da ihr Großmutter keine Antwort gegeben hatte, sie aber doch alles wissen wollte, hatte ihr Vater gesagt, dass ein guter Kamerad vom »SPARTAKUS«, der später beim Aufstand umgekommen war, den Gruß auf die Rückseite geschrieben hatte. Weil dies mit einer Mischung aus Stolz und Bitterkeit gesagt worden war, hatte sie weiter und nach SPARTAKUS gefragt. Vater hatte ihr übers Haar gestrichen und gemeint, dies zu begreifen sei sie dann doch noch zu klein.

Nun war sie zwar erst zwei Jahre älter, konnte aber in der »Arbeiterzeitung« der KPD schon die meisten Artikel lesen und wusste auch mit SPARTAKUS etwas anzufangen. An das Stichwort »Aufstand« hatte sie sich auch geklammert und mit Vaters Unterstützung herausgelesen, dass die Kieler Matrosen nicht mehr gegen Englands Flotte auslaufen wollten, ihre Offiziere entmachtet und das Feuer unter den Kesseln weggerissen hatten. Dass ihr eigener Vater bei diesen rebellischen Aktionen dabei gewesen war, hatte sie damals ein wenig stolz gemacht, diesen Stolz jedoch hatte sie für sich behalten und weder Pfarrer und Lehrer, noch den Klassenkameraden davon erzählt; schon gar nicht der Großmutter. Großvater hatte den Kopf gesenkt und war schweigend in den Garten gegangen. An eine Rückfrage erinnerte sie sich auch jetzt, da sie das Matrosenbild wieder an seinen Platz stellte: »Wie macht man das, Offiziere entmachten?« Vater hatte ihr darauf keine direkte Antwort gegeben, sie in die Werkstatt geführt, unter den Steinabfällen, Polierpulvertüten und Schleifscheiben ein Zigarrenkistchen herausgezogen und vor ihren Augen geöffnet. Da lagen eine halbe Brille mit einem schwarz-weiß-roten Bändchen, eine Handvoll Messinghülsen, eine mit Silberfaden eingefasste Schulterklappe und ein roter fünfzackiger Stern. Als sie sich keinen Reim auf diese Gegenstände machen konnte und etwas ratlos ihren Vater anblickte, erzählte er ihr im Flüsterton, dass diese »halbe Brille« – wie sie gesagt hatte – ein Offiziersmonokel sei, das die Spartakisten dem Schiffskommandeur, der sie mit einer Hundepeitsche zum Dienst an die Motoren treiben und zum Auslaufen zwingen wollte, abgenommen und zertreten hätten. Als er dann seinen Revolver gegen seine Matrosen gerichtet und sie zu erschießen gedroht habe, sei er entwaffnet worden und man hätte ihm diese Schulterstücke von seiner Uniformjacke gerissen.

»Und das nennt man dann Entmachtung?«, hatte sie da gefragt. »Ja«, hatte er nur geantwortet, den roten Stern aus der Schachtel genommen und ihr in die Hand gedrückt. Sie hatte ihn mit Wolle umwickelt und in ihrer Häkeltasche versteckt. Das sollte ihr Stern und ihr Geheimnis bleiben. Entschieden trat sie wieder an den Küchentisch heran, um das Problem mit dem Weihnachtsgedicht noch einmal zu überdenken.

Einen Augenblick schwankte sie zwischen Spartakus und Weihnachtsgedicht, zwischen dem goldnen und dem roten Stern, dann kramte sie aus Vaters Schuhregal einen Packen »Arbeiterzeitungen« hervor, nahm die oben liegende letzte Nummer in die Hand, drückte leise die Küchentür zu, setzte sich an den Tisch und blätterte die Zeitung von hinten auf, denn dort gab es eine »Ecke für das proletarische Kind«. Ein Preisausschreiben war dort angekündigt, bei dem man ein Spielzeug oder ein Buch gewinnen konnte, wenn man den Mut hatte, seinen Text zum Thema einzuschicken.

Was wurde diesmal verlangt? »Bestimmt kein Weihnachtsgedicht«, sagte sie halblaut vor sich hin. Nein, ein solches wurde nicht erwartet, wohl aber ein Aufsatz über »Brauch und Sitte des Weihnachtsbaums«.

Innerlich schon ein bisschen erregt, schob sie den Deckel des Griffelkastens auf, fischte einen Bleistift heraus, spitzte ihn mit dem Brotmesser an, beseitigte die Krümel und hielt einen Augenblick inne. Sollte sie eine Seite aus ihrem Schreibheft reißen und Spartakus opfern? Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, denn seit Vater arbeitslos war, war auch ein Schreibheft für ein Proletarierkind eine kostbare Sache.

Die Küchentür im Auge behaltend, begann sie zu schreiben.

Liebe Genossen! Warum ich keinen Weihnachtsbaum haben will? – Wie ich noch kleiner war, hätte ich immer gerne einen gehabt. Die anderen Kinder hatten einen Baum mit glänzenden Lichtern und feinen Überraschungen, ich war darauf neidisch. Geschenke bekam ich zwar auch, doch die durfte ich manchmal mit aussuchen helfen, oder sah Vati und Mutti sie abends machen.

Jetzt bin ich nicht mehr neidisch, sondern stolz, dass mich nicht meine Eltern belügen, dass alles von einem Christkind kommen tut und um so froher, wenn von unserer Unterstützung manchmal etwas geschenkt wird. Dass es kein Christkind gibt, weiß ich bestimmt, denn in unserem Dorf sind die meisten Christbäume geklaut und der Lehrer sagt doch, dass Gott alles sieht. Der Lehrer sagte auch, ich sollte Weihnachten ein Gedicht in der Kirche vortragen und mit singen. Ich sagte, dass ich nicht in die Kirche gehe. Da sagte er, die Kinder müßten doch nicht wie die Eltern sein und Josef wäre doch gut.

Sie legte den Bleistift weg, glättete das Eselsohr an der unteren rechten Ecke des Blattes, stützte den Kopf in die Hand, machte ein trotziges Gesicht und wartete auf einen Seufzer, der sich in ihrem Inneren ankündigte. Denn als sie daran dachte, dass sie noch im letzten Jahr in der sechsten Klasse und sehr zur Freude ihrer Großmutter, einen Engel gespielt hatte und am Ende mit Gebäck und Zuckerzeug belohnt worden war, musste sie sich Mut machen, auf die süße Belohnung zu verzichten. Tapfer hatte sie letztes Jahr einen goldenen Verkündungsstern hochhalten und den Hirten zurufen dürfen, dass sie sich nicht fürchten müssten. Nun würde ihr die Weigerung, den Josef zu spielen, noch ein paar Seufzer mehr abverlangen und auch das vom Lehrer danach im Weggehen hingemurmelte Schimpfwort war schwer zu verkraften gewesen. Es hatte wie »Proletenpack« geklungen.

Sie stand auf, trat zum Waschbecken, trank einen Schluck Wasser, schaute kurz in den Spiegel – ein wenig Trotz war immer noch da – »Proletenpack«, sagte sie in das Spiegelbild hinein, setzte sich wieder an den Tisch, ergriff den Bleistift und schrieb:

Ich will keinen Josef und kein Bäumchen und will gerade Kommunist werden wie meine Eltern. Dadurch wird es wieder besser und Vati verdient wieder und kann uns schenken, was wir brauchen.

Sie las ihren Aufsatz noch einmal durch, nickte Einverständnis mit sich selbst, setzte ihren Namen und ihr Alter dazu, schrieb mit Großbuchstaben darunter: SEID BEREIT! und malte mit einem Buntstiftstummel einen roten Stern dazu, mit fünf Zacken, wie der in ihrem Wollknäuel.

Nun hieß es: Warten! Und tatsächlich, in der übernächsten Nummer der »Arbeiterzeitung« war ihr Aufsatz abgedruckt worden, denn sie hatte unter 152 Einsendungen den zweiten Preis gewonnen. Wenige Tage danach war auch ein Buchgeschenk eingetroffen. Und hatte Großmutter ihren Aufsatz in der Zeitung nur halb zu lesen vermocht, bevor sie in Tränen ausbrach, so zeigte sie für den Buchpreis doch wieder Interesse. Den Dichter Wilhelm Scharrelmann kannte niemand im Haus – auch die Großmutter nicht – aber der Titel »Piddl Hundertmark« machte sie neugierig. Sie bot ihrer Enkelin an, es gemeinsam zu lesen. Und so lernten die beiden in der letzten Adventswoche 1931 den zehnjährigen Jungen Piddl kennen, der im Armenviertel von Bremen mit seiner Mutter in einer winzigen Kellerwohnung in der Winkelgasse hauste und aus dem am Ende nach dem Tod seiner Mutter ein tapferer Werftarbeiter wurde, mit dem Willen, nach der Lehre in die weite Welt aufzubrechen.

Ja, in die Welt aufbrechen, das wollte sie auch, wie dieser Junge aus Bremen, aber Großmutter hatte ihre Aufbruchstimmung gedämpft mit der für sie bitteren Feststellung, dass man es in der Welt auch zu etwas bringen könne, ohne zu einem roten Stern aufzuschauen.

Dieser bittere Satz hatte wieder Gräben zwischen Großmutter und Enkelin aufgerissen.

Sie wurden in den nächsten Jahren nicht wieder ganz zugeschüttet.

Es kam das Jahr 1933.

Vater musste in den Untergrund gehen, der Naziterror trieb Mutter und Tochter ins Exil und die Großeltern blieben erbittert zurück. Die Familie brach auseinander, Kontakte waren lebensgefährlich geworden.

*