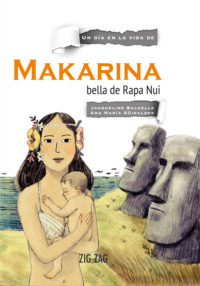

Read the book: «Makarina, bella de Rapa Nui»

Un día en la vida de...

I.S.B.N. edición impresa: 978-956-12-2908-2.

I.S.B.N. edición digital: 978-956-12-2890-0.

12ª edición (nuevo diseño): junio de 2019.

Obras Escogidas

I.S.B.N.: 978-956-12-2909-9.

13ª edición (nuevo diseño): junio de 2019.

Editora General: Camila Domínguez Ureta.

Editora asistente: Camila Bralic Muñoz.

Director de Arte: Juan Manuel Neira Lorca.

Diseñadora: Mirela Tomicic Petric.

© 1992 por Jacqueline Marty Aboitiz y Ana María Güiraldes Camerati.

Inscripción Nº 82.280. Santiago de Chile.

© 2013 de la presente edición por Empresa Editora Zig-Zag, S.A.

Empresa Editora Zig-Zag, S.A.

Inscripción Nº 234.451. Santiago de Chile.

Derechos exclusivos de edición reservados

por Empresa Editora Zig-Zag, S.A.

Los Conquistadores 1700. Piso 10. Providencia.

Teléfono (56–2) 2810 7400.

E-mail: contacto@zigzag.cl / www.zigzag.cl

Santiago de Chile.

Diagramación digital: ebooks Patagonia www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

El presente libro no puede ser reproducido ni en todo ni en parte, ni archivado ni transmitido por ningún medio mecánico, ni electrónico, de grabación, CD-Rom, fotocopia, microfilmación u otra forma de reproducción, sin la autorización escrita de su editor.

1

Lo que recuerda la abuela

La anciana de piel reseca y oscura, sentada sobre una estera de mahute en torno al curanto, permanecía en silencio, al igual que los demás. Era un día de fiesta: después de muchos años, y cuando ya todos la creían en el fondo del mar, su nieta Makarina había regresado. Volvió por el mismo camino que tomó al partir: las aguas del inmenso mar. ¿Cómo lo hizo? ¿Adónde estuvo? ¿Quién la trajo? ¿Quién era el padre de ese niño que tenía entre sus brazos?

La abuela cerró los ojos y comenzó a recordar.

Su hija Hare aún no cumplía nueve meses de embarazo, cuando la criatura comenzó a protestar por el encierro y golpeó para salir de su vientre. Los viejos entonces se apresuraron a enviar recados a todos los parientes, porque el alumbramiento ya estaba cerca.

La anciana volvió a ver a su hija Hare, con las narices dilatadas y los pómulos tensos, dejando entrar el aire puro por su boca abierta hasta el fondo de su cuerpo y lanzándolo afuera, junto con el dolor.

Fuera de la choza, las mujeres se afanaban en la preparación del curanto que festejaría el nacimiento. Ya estaban los ñames, la caña de azúcar y los plátanos; había también toda clase de peces y dos langostas que movían sus tenazas para liberarse de sus amarras. Entre unos camotes yacían cinco pollos desplumados; uno de ellos, el más grande de todos, sería cocido encima de la piedra de más arriba para dárselo a comer a Hare y a su marido luego del alumbramiento.

Cuando la criatura comenzó a abrirse paso para asomar al mundo, las mujeres ya estaban retirando los tizones y limpiando las piedras al rojo para colocar sobre ellas las hojas de los plátanos. Cuando la cabeza de la criatura comenzó a salir, desaparecieron en la tierra las aves, los pescados y las langostas. En los momentos en que ella, con su corazón de madre y abuela latiendo apresurado, colocaba una piedra caliente dentro de la calabaza para entibiar el agua con que se lavaría al niño, afuera las jóvenes cubrían el umu con una última capa de hojas, paños mojados, un saco grueso y tierra.

Minutos después, los hombres y mujeres reunidos alrededor de la cocción escucharon un llanto. Luego, la voz cascada de una pariente que asistía al parto lanzó una maldición.

–Es una niña –musitó alguien afuera.

La abuela se vio a sí misma saliendo por la estrecha y baja abertura de la choza, sosteniendo entre sus manos la masa sanguinolenta que había alimentado a la criatura en el vientre de su madre. Cruzó el lugar con toda la velocidad que le permitían sus piernas anchas y viejas, y siguió el sendero que bajaba hacia el mar. Una vez allí levantó su mano y lanzó la placenta a las aguas.

Cuando regresó, otra mujer salía de la choza, con la niña ya lavada y seca. Y mientras los aromas del curanto se expandían en el aire, la recién nacida era colocada en un pañal de mahute encima del pasto.

Makarina había nacido.

Desde entonces habían pasado veinticinco años.

Pero ese día la abuela lo llevaba grabado como si hubiera sido ayer.

La fiesta había comenzado de inmediato. La familia Hare y la familia de Ika, su esposo, habían juntado sus curantos. La madre de Ika entró a la choza con una gallina cocida entre sus manos.

–Toma –le dijo a su nuera.

Hare inclinó la cabeza y la recibió. Y sin probarla, se la cedió a su marido Ika. Y el marido, sin probarla, la cedió a un hermano. El rito estaba cumplido: la niña tendría buena suerte, o por lo menos, así lo esperaban todos.

La abuela suspiró. Los recuerdos se le venían encima como oleadas. Makarina había crecido sana, grande y hermosa. Desde pequeña adquirió la costumbre de bajar al mar por las mañanas. Una vez en la orilla, se despojaba de la tela liviana que la cubría y entraba al agua para refrescar su cuerpo. Primero echaba su larga cabellera negra hacia atrás, la cogía entre sus dos manos y, luego de atarla, se zambullía un buen rato. El agua y Makarina se entendían. Y no había niña en la isla que gustara tanto de pasar horas y horas entre la espuma. Montada sobre caballitos de totora se deslizaba entre las olas altas y verdes como un verdadero muchacho. Las demás niñas de su edad, quizás envidiando sus destrezas, reían con carcajadas tan estridentes como chillidos de gaviotas. Pero a Makarina esas burlas la tenían sin cuidado. Más fuerte era la pasión que sentía por el océano que se abría ante sus ojos como un mundo misterioso y lleno de promesas.

–¡Makarina, ven con tu abuela a preparar tinturas! –la llamaba, desde lo alto, cuando la niña llevaba demasiado tiempo en el agua.

Luego de un momento, y al no recibir respuesta, insistía con voz estridente:

–¡Te digo que vengas, muchacha; ya estás en edad de trabajar conmigo!

Al tercer llamado Makarina salía del agua, sacudía su cabellera y la secaba restregándola con las manos. Luego amarraba a la cintura su tela de colores fuertes y ascendía hacia donde ella la estaba esperando. Y adelantándose a su habitual retahíla de amonestaciones, la nieta la miraba con picardía y comenzaba a recitar:

Tortuga de mar, tortuga amiga,

muéstrame el camino que conduce a otro camino,

llévame lejos a tierras azules

a un lugar de sombras verdes

donde el sol no nos queme

y donde la noche sea día.

–¡Hasta cuándo, tú y tu tortuga! ¡Le diré a tu madre que el mar te está poniendo la cabeza mala! –refunfuñaba, luego de escuchar a su nieta.

Pero Makarina la abrazaba y no la dejaba seguir. Y el corazón de la abuela se enternecía.

Así la niña fue creciendo. Su cuerpo, antes liso como las arenas de Anakena, tomó las formas onduladas del vuelo de los pájaros. Entonces la jovencita cubrió de flores sus cabellos y los muchachos de la isla comenzaron a dedicarle sus canciones y sus bailes.

¿Pero, por qué Makarina no quería responder a tales requerimientos? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Por qué, en vez de reunirse con sus amigos persistía en ese afán de pasarse horas sentada frente al mar, recitando versos a una tortuga? Ella, a la edad de su nieta, ya había elegido esposo y se preparaba a recibir a su primer hijo.

Hasta que llegó esa horrible tarde, cuando Hare, pálida y llorosa, se acercó a decirle:

–Makarina entró al mar y no ha vuelto a salir.

Ella, la abuela, no derramó una sola lágrima. Solo asintió con la cabeza y comenzó a esperar.

–¿Ha vuelto Makarina? –preguntaba cada mañana.

–No. No volverá. Convéncete, abuela: tu nieta está en el fondo del mar –repetía Hare, con la tristeza en los ojos.

Pasaron días, pasaron meses, pasaron tres años.

Y ahora Makarina, la nieta hermosa, la nieta más extraña y más querida, estaba otra vez en la isla.

Frente a ella, frente a todos.

Su cintura era más gruesa y su mirada más sombría. Pero seguía siendo bella. Y mientras todos esperaban en silencio su historia, ella, la abuela, sintió esta vez la humedad de las lágrimas.

Una pequeña isla fantasma

En los siglos XVI y XVII, el destino de las monarquías europeas comienza a decidirse en el océano Pacífico y los navegantes surcan los mares en busca de nuevas tierras y más riquezas para sus ávidos reinos. Fue así cómo se descubrió, en medio del océano, una pequeña isla que no figuraba en ningún mapa y a la que sus antiguos habitantes llamaban El ombligo de la Tierra: Te-Pito-o-Te-Henua.

Los primeros en avistarla fueron los holandeses; le siguieron los españoles, los ingleses y los franceses. Por turno fueron descubriendo los misterios de su cultura y por turno la fueron nombrando. Los holandeses la llamaron Isla de Pascua; Isla de San Carlos, los españoles; Te-api o Wahu y Los ojos que miran al cielo, los que vinieron después. Los polinesios del pasado la llamaron Rapa Nui, que quería decir la isla grande.

Aislados del mundo

Roggeveen, navegante holandés, descubrió una insólita cultura en la soledad del océano. Instalada allí desde hacía doce siglos, era una de las comunidades más aisladas del mundo: unas 3.000 personas reunidas en un terreno árido y sin saber lo que ocurría más allá de la línea del horizonte. Y lo extraño era que en medio de la tierra pobre y sin árboles, y junto a la desolación del paisaje, había unas inmensas estatuas de piedra, la mayoría de las cuales se encontraba caída en el suelo.

Un pueblo misterioso

Las enormes estatuas de piedra tendidas sobre la tierra que encontraron los navegantes europeos en esa pequeña isla perdida en el centro del Pacífico, los llevó a hacerse innumerables preguntas. ¿De dónde venían estos habitantes? ¿Cómo habían podido sus antepasados esculpir esas estatuas tan enormes? ¿Por qué habían sido derribadas? Desde entonces investigadores y científicos de todo el mundo intentaron reconstruir la historia de esa pequeña isla descubierta por Roggeveen.

¿De china al Pacífico?

Como sucede siempre en el mundo, a los investigadores serios se sumaron periodistas y falsos científicos que trataron de demostrar que esas gigantescas estatuas de piedra habían sido colocadas allí por extraterrestres. Pero la verdad es otra: hoy se piensa que los antepasados de los pascuenses vinieron de China hace unos 6.000 años, y se sabe que esas enormes estatuas fueron esculpidas y puestas de pie por sus primitivos habitantes.

En 1971 una expedición científica dirigida por Juan Dausset llegó a Isla de Pascua para hacer un análisis genético de su población. El resultado del análisis no dejó ninguna duda sobre su origen mongoloide, al igual que el resto de los polinesios.

¿A quiénes representaban estas estatuas?

Según François Dederen, especialista en las estatuas de la Isla de Pascua, estas figuras representaban a un jefe fallecido o a un familiar importante. Se les daba el nombre de moáis y jugaban un papel primordial en la comunidad pascuense. Ellas eran el lazo que los unía con las fuerzas misteriosas del más allá: cuando dos pueblos se declaraban la guerra, los vencedores derribaban los moáis de los vencidos. Privados de sus moáis, el pueblo perdía su alma; es decir, dejaba de existir.

The free sample has ended.