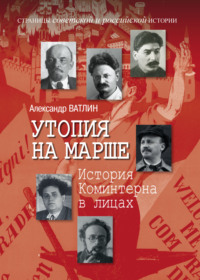

Read the book: «Утопия на марше. История Коминтерна в лицах»

© Ватлин А.Ю., 2023

© Фонд поддержки социальных исследований, 2023

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2023

© Политическая энциклопедия, 2023

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А.К. Сорокин

* * *

Введение

XX век вошел в историю как «эпоха крайностей»1, когда вовлеченные в политику массы, ведомые харизматическими вождями, лихорадочно искали пути к светлому будущему, которое могло бы перечеркнуть омерзительное настоящее. Согласно радикальным идеологиям освобождения, такие пути могли открыться лишь после того, как будут разрушены все основы привычного мира, его общественно-политические и морально-психологические устои.

Одним из самых ярких проявлений подобного нетерпения стала советская эпоха в истории России, соединившая в себе крайности массовой мобилизации и жестокой диктатуры, невиданных темпов экономического роста и колоссальных жертв, лежавших в их основе. Идейным стержнем всех семидесяти лет советской власти выступала теория исторического материализма, согласно которой люди, накапливая опыт и совершенствуя орудия труда, перебирались со ступеньки на ступеньку общественно-экономических формаций, каждая из которых имела свой неповторимый облик.

Немецкий философ Карл Маркс, разработавший эту теорию в середине XIX века, был уверен в том, что время, в которое он жил, являло собой начало конца капиталистического способа производства, обострившего до крайности общественное неравенство. Простые люди видели, что их труд оборачивается невиданной роскошью, но не для них самих, а для кучки богачей, которые заправляли и парламентскими фракциями, и политическими партиями. Сторонники марксизма утверждали, что экономика частного предпринимательства и буржуазное государство стали тормозом социального прогресса, порождая не только безысходность и нищету социальных низов, но и войны, националистическую гордыню и закабаление целых народов. Однако вместе с мощью передовых европейских держав вырос и могильщик капитализма – пролетариат, т. е. люди наемного труда, которым суждено опрокинуть ненавистную систему.

Первой пробой сил стали европейские революции середины ХIХ века, в которых «синеблузые» выступили со своими собственными требованиями и лозунгами. Образ женщины с красным знаменем в руках, ведущей парижан на баррикады, стал символом новой эпохи. То, что раньше казалось досужей утопией, вроде «государства Солнца», превратилось в программу левых радикалов, требовавших немедленной отмены частной собственности и полного искоренения «буржуев», а значит – считавших себя коммунистами.

Перетолковывая Евангелие, «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса бросал вызов уходившей эпохе: «Пролетариям нечего… терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»2. Этот мир, в котором не будет насилия и бедности, алчных торговцев и кровожадных эксплуататоров, весьма напоминал обыденные представления о рае, перенося его с небес на землю. Но ворота в этот мир не открывались сами по себе – рабочим всех стран следовало совместными усилиями свергнуть господство капиталистов, установить собственную диктатуру и взяться за строительство высшей из возможных ступеней человеческого прогресса, которая называлась коммунизмом.

Примерно так растолковывали теорию Маркса ее сторонники, выступая в роли апостолов одной из первых политических религий. Рабочие кружки в разных европейских странах, напоминавшие общины первых христиан, росли и превращались в массовые пролетарские партии, которые открыто заявляли о том, что рано или поздно низвергнут основы буржуазного общества. Презрение его верхушки, запреты властей и полицейские репрессии не смогли остановить рост сторонников и влияния новой политической силы.

Национализму, согласно которому правящим кругам великих держав разрешалось угнетать в повиновении этнические меньшинства внутри страны и колониальные народы на мировой периферии, марксистское крыло рабочего движения противопоставило лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Он подразумевал, что для трудящихся, которым нечего терять, кроме своих цепей, освобождение от гнета возможно только во всемирном масштабе, в результате революции, которая разразится сразу во всех ключевых государствах Европы.

При активном содействии теоретиков и практиков революции 1848–1849 годов, которая подобно степному пожару перекидывалась с одной страны на другую, – Карла Маркса, с одной стороны, и Михаила Бакунина – с другой, в 1864 году в Лондоне было основано Международное товарищество рабочих, вошедшее в историю как Первый Интернационал. Его создатели поставили своей задачей объединение рабочего движения различных стран, но вскоре из-за конфликтов между социалистами и анархистами Интернационал прекратил свое существование. Сказался и печальный опыт Парижской коммуны 1871 года – революционеры, «штурмовавшие небо», смогли на несколько недель овладеть лишь французской столицей.

Пролитая кровь сплотила радикальное крыло социалистов, и во Втором Интернационале, создание которого было провозглашено в 1889 году, уже безоговорочно доминировали марксистские идеи, которым поклонялись массовые рабочие партии, как правило, называвшие себя социал-демократическими. Анархистам не удалось создать столь же влиятельное политическое движение, хотя они обладали сильными позициями в европейских и американских профсоюзах. На рубеже XIX–XX веков лидеры социалистических рабочих партий заняли парламентские скамьи и даже министерские кресла, игнорировать их требования не мог ни один государственный деятель, будь то германский канцлер или британский премьер-министр.

Погрузившись в рутину политической борьбы в своих странах, они продолжали считать себя марксистами, отдавая должное конечной цели своего движения, провозглашенной более полувека назад. Однако и сам коммунизм, и мировая пролетарская революция не выдерживали сопоставления с ходом реальной жизни, постепенно превращаясь в «красивую сказку»3, которая сплачивала сторонников той или иной рабочей партии, но не находила никакого отражения в ее повседневной политической деятельности.

Эволюция международного социалистического движения – четыре Интернационала

Первая мировая война сорвала благопристойные покрывала и с империалистических устремлений правящих верхов европейских держав, и с пацифистских клятв лидеров Второго Интернационала. Рабочие партии поддержали военные программы правительств своих стран, расколовшись по линии двух противоборствующих коалиций. Лозунг превращения мировой империалистической войны в гражданскую оказался таким же пустым звуком, как и обещания международной рабочей стачки в ответ на всеобщую мобилизацию. Потребовались годы военных лишений и гибель миллионов людей, одетых в солдатские шинели, разрушение материальных основ цивилизации и погружение в «новое средневековье» для того, чтобы свести на нет патриотический подъем, охвативший европейский континент в августе 1914 года.

Этот подъем, или точнее националистический угар, заглушил голоса немногих радикальных социалистов, которые продолжали настаивать на исполнении решений предвоенных конгрессов Второго Интернационала. Многие из них нашли приют в нейтральной Швейцарии, которая и до начала Первой мировой войны предоставляла убежище политическим эмигрантам. Там уже около десяти лет проживал В.И. Ленин, считавшийся одним из самых непримиримых марксистских «ортодоксов» и сплотивший вокруг себя ту часть Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которая называла себя большевиками.

Именно эта фракция в ходе революции 1917 года разрушила ее демократическую перспективу, а затем захватила и отстояла собственную власть на просторах бывшей Российской империи. Большевики воспринимали себя как продолжателей дела легендарных героев прошлого, считая, что им впервые в истории выпала честь осуществить предначертанную Марксом «диктатуру пролетариата», сохранить и перенести в остальные европейские страны зародившуюся на их родине искру мировой пролетарской революции. Здесь заканчивается краткая предыстория этой книги и начинается рассказ об одной из самых таинственных организаций прошедшего века – Третьем, или Коммунистическом, Интернационале.

Его учредительный конгресс, созванный в марте 1919 года на пике российской Гражданской войны, являлся ее следствием и подобием. Подготовленный Львом Троцким манифест новой организации утверждал, что империализм привел к концу эпохи национальных государств и революций. Следовательно, и гражданская война, через которую придется пройти пролетариату для завоевания власти, с железной необходимостью будет вестись в мировом масштабе4.

Подписи делегатов конгресса на Манифесте к пролетариям всего мира

6 марта 1919

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8844. Л. 1]

Антураж конгресса в полной мере соответствовал воинственным установкам большевиков. Он проходил в Кремле, который после переезда в Москву советского правительства превратился в военную крепость, недоступную простым смертным. В бывшем здании Сената, где когда-то размещались судебные учреждения Российской империи, собралось всего несколько десятков человек, которые должны были символизировать всемирный масштаб создаваемого движения. Три четверти из них представляли партию большевиков, которая теперь называлась Российской коммунистической – РКП(б).

«Настоящих» иностранцев было только двое – Гуго Эберлейн из Германии и Карл Штейнгард из Австрии, остальные – эмигранты, по тем или иным причинам оказавшиеся на тот момент в столице Советской России. Представителей угнетенных народов нашли в соответствующих отделах Наркомата по делам национальностей, руководитель которого И.В. Сталин срочно выписал им мандаты5.

Фантасмагоричность дополняло то, что мероприятие, первоначально закрытое для советской прессы, происходило в нетопленном главном зале уголовной палаты, названном по имени героини одного из самых громких процессов прошлого века «Митрофаньевский». Пройдет ровно двадцать лет, и на третьем из сталинских показательных процессов один из героев этой книги, Н.И. Бухарин, заявит, что готов предстать только перед «судом истории».

Провозглашенный большевиками в Кремле как символ всемирного масштаба их движения Коминтерн на протяжении четверти века держал в напряжении и своих ярых врагов, и своих горячих сторонников. Идеи немедленного освобождения от всех и всяческих оков, разрыва с многовековыми традициями господства и подчинения были воплощены в жизнь в стране, которая казалась остальному миру оплотом деспотизма и «тюрьмой народов». На первых порах к идеям Коминтерна потянулось значительное количество левых социалистов, принявших лозунг «Сделаем, как в России!»

Мандаты делегатов Первого конгресса Коминтерна

[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 1. Д. 13. Л. 2, 10, 29, 33]

И здесь отцы-основатели новой организации попросту испугались – испугались того, что широта возникавшего движения коммунистов выйдет из-под их контроля. Ленинское «лучше меньше, да лучше» стало организационной основой Коминтерна, который рассматривал себя в качестве «генерального штаба мировой революции пролетариата». Хотя на словах большевики отстаивали массовость движения, выражали готовность работать в парламентах и профсоюзах, фикция «чистоты рядов» стала ахиллесовой пятой Коминтерна. Его лидеры вновь использовали библейские аналогии, считая, что умеренным социалистам так же не удастся пробраться в его ряды, как верблюду – пролезть в игольное ушко.

В результате история коммунистического движения стала историей внутренних кризисов и расколов, обогатив политический лексикон такими выражениями, как «ренегаты», «двурушники», «примиренцы» и т. д. Позже, в сталинском СССР подобные ярлыки получили уже уголовное толкование, став в конце концов идейным обоснованием «большого террора». Не желая входить в когорту «профессиональных революционеров», копировавших российский опыт, европейские рабочие начали искать иные пути борьбы за свои интересы, возвращались к реформистским методам достижения социализма. Звезда Коминтерна в Европе померкла уже к середине 1920-х годов.

Однако на периферии «цивилизованного мира», как тогда принято было говорить о зависимых и колониальных странах, его идеи находили все новых и новых сторонников. Для них был важен не только идейный пример Советского Союза, но и его материальная помощь, прежде всего военная. В разной степени, но весь мир был опутан «красной паутиной» тайных троп и маршрутов Коминтерна, посланцы которого действовали под прикрытием советских дипломатических представительств, антивоенных и молодежных организаций, пацифистских и даже религиозных союзов.

«Привет, Товарищи!» Один из самых известных плакатов Д. Моора, посвященных образованию Коминтерна

1920

[Из открытых источников]

Эта паутина, в который были задействованы тысячи и тысячи людей самых разных национальностей, содержалась за счет средств из бюджета СССР, реальные масштабы которых до сих пор неизвестны. Для ее обслуживания в центре Москвы, напротив Кутафьей башни Кремля, огромное здание было отдано аппарату Исполкома Коминтерна (ИККИ), куда входили явные и тайные структуры этой организации. Последние взаимодействовали как с военной разведкой, так и с политической полицией СССР, создавая образ могущественной и всезнающей структуры, которую западная пресса тут же нарекла рукой Москвы. Благодаря коминтерновцам, работавшим в самых разных странах, на стол советского руководства ложились сверхсекретные документы, например, отчет о первом выступлении рейхсканцлера Гитлера перед руководством германской армии в феврале 1933 года6, благодаря их усилиям в Москве узнавали о секретных операциях западных спецслужб в тот момент, когда они только задумывались7.

Но не об этих тайнах Коминтерна, которые в последние десятилетия породили целые библиотеки беллетристики весьма различного качества8, пойдет речь в настоящей книге. Она посвящена не солдатам, а маршалам мировой революции, т. е. лицам, возглавлявшим международную организацию коммунистов на протяжении всей истории ее существования. Все они, начиная с Ленина и заканчивая Сталиным, прошли суровую школу подпольной борьбы в царской России, все они презирали нормы и правила западной демократии, которую считали «прогнившей» и «бессильной», хотя провели в европейских странах добрую часть своей политической жизни.

Этих людей объединяло то, что звездным часом их биографии был вооруженный захват власти и победа в жестокой Гражданской войне, именно этот опыт переносился ими на международную арену. Сплотившиеся вокруг Ленина, после его смерти они начали острую борьбу за то, чтобы оказаться главным хранителем его политического наследства. Один за другим они скатывались с пьедестала большевистской власти, превращались в политические ничтожества, а затем и в жертв судебных процессов, которым предъявлялись абсурдные обвинения. В их судьбах отразилась вся история утверждения и деградации большевистской диктатуры, а значит – история первых десятилетий Советской России.

Автор этой книги исходит из того, что Коминтерн был своего рода связующей нитью между отечественным и всемирным измерениями прошедшего века. Мы уже достаточно много знаем и о явной, и о тайной сторонах его деятельности, о его структурах и механизмах, но никогда еще под одной обложкой не были собраны биографии всех его основателей и руководителей. Такой подход позволит представить читателю российский стержень международного коммунистического движения, даст почувствовать его человеческое измерение и внутреннюю динамику.

То, что эта идея революционного перехода от капитализма к социализму не была реализована на практике, сегодня вряд ли у кого вызывает сомнения. Значит ли это, что коммунисты были историческим неудачниками, «путниками в никуда», а их коминтерновский «проект был обречен на провал и сулил полное разочарование»9, как утверждают современные историки, считающие себя либеральными? Конечно, нет. До сих пор остаются недостигнутыми цели, которые преследовали компартии: минимизация рисков экономического развития, социальная справедливость, подразумевающая равный доступ людей к общественным благам, эмансипация рабочего класса и прямое участие масс в принятии политических решений. Сама попытка создать некое всемирное движение с перспективой превращения в мировое правительство (наряду с альтернативным проектом Лиги наций) явилась отражением набиравшего силу тренда к политической глобализации, которая в нынешнем веке стала необратимой реальностью.

Большинство людей, ставших героями этой книги, на многие десятилетия исчезли из официальной исторической памяти, оказавшись, согласно терминологии сталинизма, среди «врагов народа», куда были отправлены волей победителей во внутрипартийной борьбе 1920-х годов. Автору уже приходилось писать о том, что в результате такой цензуры «Коминтерн на протяжении всего своего существования оказывался организацией без людей, что создавало серьезные трудности для его современников и летописцев… Если говорить о человеческом измерении коммунистического движения в целом, то оно терялось за стандартными формулами „беззаветного служения рабочему классу“, а там, где в историю Коминтерна все же проникал биографический жанр, он производил исключительно образы рыцарей без страха и упрека»10.

Помимо запоздалого заполнения «белых пятен» на жизненном пути героев этой книги она представит читателю пеструю картину первых десятилетий советской истории, когда ее творцы мыслили «мировым масштабом», пытались реализовать его на практике, затем спорили о его достижимости и, наконец, превратили в инструмент внешней политики государства, которое до последнего вздоха считали своим. Автор отдает себе отчет в том, с какими трудностями сопряжена подобная попытка. В отличие от череды сменявших друг друга премьер-министров их невозможно выстроить в одну линию. Они были одновременно единомышленниками и соперниками, соратниками и врагами, а периоды, когда они возносились наверх, сменялись опалами и ссылками.

Отказавшись от выстраивания книги в виде эстафеты, в которой лидеры российских большевиков передают друг другу ключи от врат мировой революции, автор декларирует свой интерес к тому подходу, который в современной науке получил название транснациональной или «переплетенной» истории. Приложенный к Коминтерну, этот подход видит в нем не мертвый бюрократический механизм, а сообщество людей, являвшихся выходцами из различных социальных и культурных слоев, но сплоченных общим жизненным опытом, идейными установками и даже чертами характера11.

Из этого вытекают неизбежные «переплетения», которые в итоге представят читателю эскиз коллективной биографии лидеров Коминтерна. Эта биография не будет исключительно политической, хотя жанр книги, казалось бы, делает такой выбор безальтернативным. Какие бы посты они не занимали, люди всегда оставались людьми, даже если всезнающие ученые возвели их в ранг «исторических деятелей».

Пусть даже в догматике классового подхода об этом писал в своих мемуарах Троцкий применительно к советской истории 1920-х годов: «Идеи первого периода революции теряли незаметно власть над сознанием того партийного слоя, который непосредственно имел власть над страной. В самой стране происходили процессы, которые можно охватить общим именем реакции. Эти процессы захватили в той или другой степени и рабочий класс. В том числе его партийную часть. У того слоя, который составлял аппарат власти, появились свои самодовлеющие цели, которым он стремился подчинить революцию».

Подобное раздвоение первоначально «имело больше психологический, чем политический характер. Вчерашний день был еще слишком свеж. Личные авторитеты вождей первого периода были высоки. Но под покровом традиционных форм уже складывалась другая психология. Международные перспективы тускнели. Повседневная работа поглощала людей целиком. Новые методы, которые должны были служить старым целям, создавали новые цели и прежде всего новую психологию. Временная обстановка стала превращаться для многих и многих в конечную станцию. Создавался новый тип»12.

Здесь Троцкий поставил точку и начал новый абзац, но его мысль можно было закончить словами публициста совершенно иного склада. Н.А. Бердяев в те же годы писал о «новом типе милитаризованного молодого человека», который появился в России вместе с диктатурой большевиков. «В отличие от старого типа интеллигента, он гладко выбритый, подтянутый, с твердой и стремительной походкой, он имеет вид завоевателя, он не стесняется в средствах и всегда готов к насилию, он одержим волей к власти и могуществу, он пробивается в первые ряды жизни, он хочет быть не только разрушителем, но и строителем и организатором»13.

Когда об одном и том же общественном феномене в одном и том же ключе рассуждают мыслители разных направлений и лагерей, это достойно особенного внимания. Ни один объемистый том не вместит в себя социологию большевистской революции, понятую через деградацию ее «старых целей», вызванную потускнением «международных перспектив». Мы можем показать ее лишь на отдельных примерах из жизни политических лидеров Коминтерна, большинству из которых выпала судьба пройти этот путь от начала до его трагического финала.

Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что связующим звеном всех частей книги будет не Коммунистический Интернационал, который сам по себе являлся проекцией Российской революции на внешний мир, а тот политический режим, который установился в результате этой революции. Именно он стал стартовой точкой как для исторического пути Советской России, так и для эпохи противостояния двух мировых систем, в котором несколько десятков коммунистических партий западных стран занимали позицию «по ту сторону баррикады». Герои очерков предпочитали не называть себя коминтерновцами (может быть, единственным исключением был Карл Радек, считавший себя связным между двумя мирами), ибо для российских большевиков это выглядело как принижение собственного статуса.

В советской пропаганде Коминтерн и СССР были неотделимы друг от друга. Плакат к XII годовщине Октября

1929

[Из открытых источников]

«Руководство русских товарищей в Коммунистическом Интернационале является нашей гордостью»14, – говорилось в статье секретаря этой организации финна Отто Куусинена, появившейся в 1924 году. При этом лидеры РКП(б) как будто добровольно отказывались от завоеванного приоритета, ибо по уставу Коминтерна российская партия становилась всего лишь одной из его национальных секций, работавших под началом «генерального штаба мировой революции»15.

Поражение революционных выступлений в ряде европейских стран после завершения Первой мировой войны, а затем и «государственническая» трансформация большевистской диктатуры, превращение ее в обычный авторитарный режим привели к тому, что политика Коминтерна попадала во всю большую зависимость от внутриполитической ситуации в СССР. При этом постулат о верности принципам пролетарского интернационализма продолжал доминировать в советской пропаганде, надолго пережив сам Коминтерн. Постепенно национально-патриотические акценты в идеологии сталинского режима привели к вытеснению международных аспектов из истории большевизма – в «Кратком курсе истории ВКП(б)» Коминтерну было посвящено всего несколько строк.

Подобный стереотип сохранялся достаточно долго. «Краткий исторический очерк Коммунистического Интернационала», увидевший свет к 50-летию этой организации, сводил воздействие российской партии на Коминтерн исключительно к ленинским советам и указаниям. На его исследователей были наложены вериги партийно-классового подхода, иными словами – марксистско-ленинской догматики. «Это отнюдь не означало, что историки были обязаны фальсифицировать освещение прошлого, но анализ и толкование прошлого считался научным только при условии, если исследователь трактовал любые события с позиций сторонника этой теории»16.

Книга не претендует на то, чтобы стать увертюрой (а тем более заменой) всеобъемлющего очерка истории мирового коммунистического движения, написанного в новую историческую эпоху, такой очерк, если не считать нескольких апологетических или разоблачительных версий, так и не появился и вряд ли появится в ближайшем будущем17. Не будет в книге и «жареной» подкладки, смакующей факты коррупции и преступлений, без которых не обходится история любой политической организации, а тем более радикального движения нигилистского толка.

Даже избавленный от засилья шпионов и диверсантов, Коминтерн предстает перед читателем в нескольких обличьях. В годы Гражданской войны вопрос о перспективах мировой революции занимал буквально каждого «сознательного пролетария», в которого волей-неволей превратилось большинство населения Советской России. О них рассуждали даже киношные герои вроде Чапаева и его ординарца Петьки (последний задавал комдиву животрепещущий в тех условиях вопрос: «Василий Иванович, а в мировом масштабе смогёшь?»). Ради того, чтобы «землю в Гренаде крестьянам отдать», люди записывались в Красную армию, погибали и побеждали.

Во второй половине 1920-х годов идея пролетарской революции всемирного масштаба теряет свое сияние, становится частью агитпроповского лексикона, к которому привыкают, как привыкают к жужжанию мух на исходе лета. Об этом весьма проницательно рассуждал тот же Троцкий после того, как сам был изгнан из большевистского руководства: «За последние годы руководство систематически отучало партию интересоваться по-настоящему внутренней жизнью мирового рабочего движения, особенно его коммунистической партии… Нынешней насквозь казенной информации, приуроченной всегда к определенному сегодняшнему интересу руководящей верхушки, совершенно нельзя верить… Средний партиец начинает относиться к очередным катастрофам в Коминтерне, да отчасти в его собственной партии, как крестьянин относится к граду: ничего не поделаешь, приходится терпеть»18.

Автор попытался дать портреты своих героев в интерьере эпохи, в которой им довелось жить и бороться, а декорации этой эпохи менялись гораздо быстрее, чем их скромные копии на театральных подмостках. И вновь хотелось бы подчеркнуть, что речь идет о многострадальной России, чей пример увлек за собой левых радикалов во всех уголках земного шара. Перипетии внутрипартийной борьбы в РКП(б) – ВКП(б) в гораздо большей степени определяли коминтерновский курс, чем изменения политического климата в зарубежных странах.

Серию очерков о «русских товарищах», создавших и выпестовавших Коминтерн, открывает Ленин – ортодокс и фанатик, тактик и прагматик, соединивший в себе столько качеств, что до сих пор не появилось его научной биографии, сопоставимой по своему масштабу с ленинскими деяниями.

Владимир Ильич Ленин

23 апреля 1920

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 187. Л. 1]

В самые критические моменты Гражданской войны, когда власть большевиков висела на волоске, Ленин отдавал себе отчет в том, что перед его партией стоят отнюдь не задачи российского масштаба. «Мы и начинали наше дело исключительно в расчете на мировую революцию»19, – скажет он в третью годовщину Октябрьского восстания.

Обманувшись в своих надеждах на грядущую помощь европейского пролетариата, Ленин и его ближайшее окружение не ошиблись в выборе людей, подходящих для реализации собственного международного проекта. Первым среди них следует назвать Карла Радека – выходца из австрийской Галиции, с которым Ленин познакомился в Цюрихе только в годы Мировой войны.

Радек отличался цепким умом и безудержным цинизмом, идеально подходя на роль исполнителя деликатных поручений. Именно он в первые недели после заключения перемирия на Западном фронте пробрался из Москвы в Берлин, чтобы стать вождем разворачивавшейся там революции. Успев выступить в качестве посланца большевиков на первом съезде германской компартии (КПГ), Радек был арестован, и весть о создании Коминтерна добралась до него уже в берлинской тюрьме Моабит.

Карл Бернгардович Радек

1920

[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 200. Л. 1]

С достаточной долей уверенности можно предположить, что будь Радек в Москве в дни Учредительного конгресса этой организации, бразды правления ею были бы переданы именно ему. Галицийский еврей быстро освоил не только русский язык, но и ленинские приемы политической борьбы, и на протяжении первых пяти лет истории Коминтерна именно его можно было бы назвать «серым кардиналом» этой организации.

Ее парадной вывеской, или официально Председателем Исполкома, стал еще один соратник Ленина по швейцарской эмиграции, Г.Е. Зиновьев.

Конфликт Зиновьева с Радеком (тот вернулся из Берлина уже в начале 1920 года) был запрограммирован больным самолюбием первого и публицистическими вольностями второго. Вероятно, нескончаемая дуэль двух кураторов зарубежных компартий входила в планы Ленина, который таким образом сохранял за собой роль верховного арбитра между ними.

Прогрессировавшая болезнь и скоротечный уход из активной жизни вождя большевистской партии поставили перед ближайшим окружением вопрос о разделе его политического наследия. Радек, как и ряд других представителей «узкого круга», сделал ставку на Троцкого. И проиграл. Создатель Красной армии был слишком самоуверенным для того, чтобы в полной мере оценить угрозу, которая исходила от сторонников «коллективного руководства» во главе с Зиновьевым и Сталиным.

Григорий Евсеевич Зиновьев

1920-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 324. Л. 1]

Троцкий справедливо полагал, что за рубежами Советской России он был самым известным и узнаваемым деятелем большевистского этапа революции после Ленина. Но этого было недостаточно для победы во внутрипартийной схватке. Его прочные контакты с руководством французской и американской компартий также не стали гарантией успеха. Троцкий не выражал особого стремления принять под свое крыло Коминтерн, понимая, что эта организация – не для политических тяжеловесов. Однако след, оставленный им в международном коммунистическом движении, заслуживает того, чтобы ему был посвящен отдельный очерк.

Во второй половине 1920-х годов на большевистском Олимпе произошли серьезные перемены. Борьба за ленинское наследство не снижала своего накала, однако состав двух противоборствующих партий изменился. Троцкий объединился с Зиновьевым и Каменевым, Сталин взял себе в союзники Бухарина, который явно не просчитал до конца эндшпиль шахматной партии. С 1926 года именно Бухарин начал вытеснение из Коминтерна Зиновьева, хотя так и не сменил того на посту Председателя ИККИ.